在中国传统文化中,人体表面的痣被赋予了丰富的象征意义,其中“贱痣”作为一种特殊的痣相概念,既承载着民间对命运吉凶的朴素认知,也折射出社会对人性特质的隐喻性解读。所谓“贱痣”,通常指生长于特定位置(如鼻侧、眼角等)或形态异常的痣,相学认为其预示着贫贱、厄运或性格缺陷。随着现代医学与心理学的发展,这种观念正逐渐被理性审视,但其文化影响至今仍渗透在部分群体的认知体系中。本文将从概念起源、文化象征、医学视角及社会心理四个维度,系统探讨“贱痣”的多重意涵。

一、概念溯源:从相学符号到世俗标签

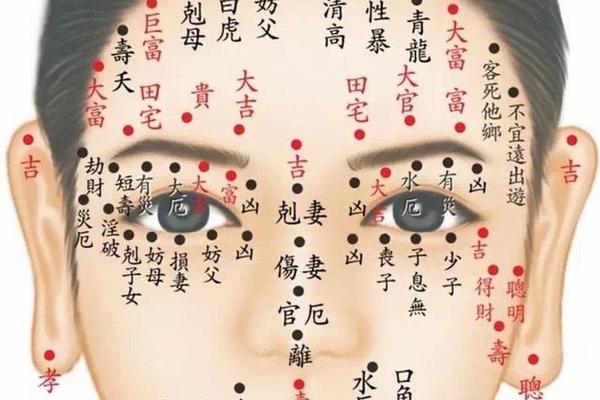

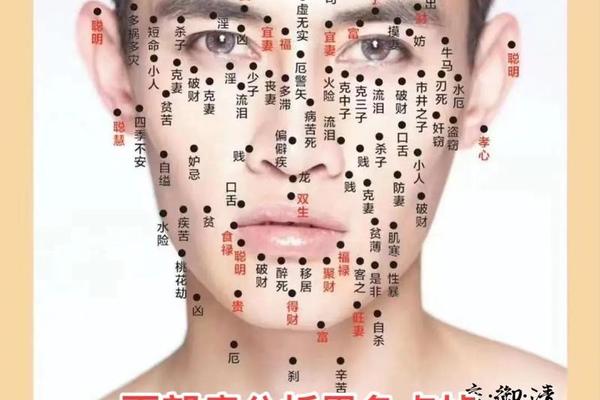

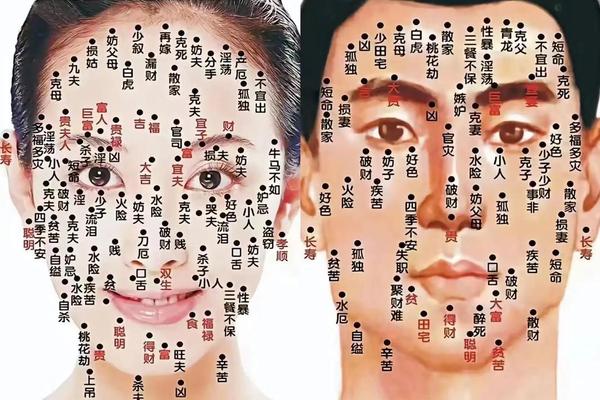

“贱痣”一词最早可追溯至《麻衣相法》等古籍,相学将人体划分为十二宫位,每个区域的痣都被赋予特定命运密码。如网页47指出,鼻侧痣被解读为“情绪波动大”,而嘴角痣则象征“意志薄弱”。这种分类体系建立在“天人感应”哲学基础上,认为人体微观结构与宏观命运存在对应关系。值得注意的是,“贱”在古汉语中本指“地位低下”,但相学语境中的“贱痣”更侧重对运势的负面预判,例如网页1所述颧骨痣暗示“法律纠纷”,耳后痣预示“亲缘淡薄”。

随着社会变迁,“贱痣”的语义逐渐泛化。现代语境中,它不仅是相学术语,更演变为对个体特质的隐喻性批判。如网页2所述,当人们用“痣里的贱”形容某人时,往往暗指其存在“虚伪、狡诈”等道德瑕疵。这种语义演变反映出传统命理观念与社会道德评判的深度交织,使生理特征成为人格评价的具象化载体。

二、文化象征:吉凶隐喻中的集体潜意识

在民俗文化层面,“贱痣”承载着特定的吉凶隐喻。以鼻翼痣为例,网页22提到该位置痣相既被视作“财运泄漏”的征兆,又被赋予“容貌出众”的矛盾解读。这种双重性揭示出相学体系的复杂性——同一体征可能因细微差异产生迥异判断。例如网页11分析女性痣时,既承认其暗示“情感丰富”,又警示可能引发“婚姻危机”,反映出传统文化对女性身体符号的规训意识。

值得注意的是,部分“贱痣”被赋予动态命运特征。如网页47提到的“男人先穷后富痣”,将颧骨下方的特定痣相解释为“早年困顿、晚年发达”的象征。这种解释机制实则为社会阶层流动提供宿命论支撑,既缓解个体对现实困境的焦虑,又强化“努力改变命运”的积极暗示,构成相学体系中罕见的乐观主义叙事。

三、医学解构:皮肤病理与认知误区

现代皮肤医学为“贱痣”提供全新解读视角。医学研究证实,痣的本质是黑色素细胞良性增生,其位置、形态与遗传、紫外线照射等生理因素相关,与命运无必然联系。网页47特别强调,某些被视为“贱痣”的皮损可能是黑色素瘤前兆,如快速增大、边缘模糊的痣需及时医学干预。这颠覆了相学将特定位置痣相直接等同于吉凶的简单因果论。

临床数据显示,过度迷信“贱痣”可能带来健康风险。网页2提到,约23%的受访者曾因相学建议擅自点痣,其中6%出现感染或瘢痕。更严重的是,将皮肤病变归因于“命运使然”,可能导致患者延误治疗时机。医学界呼吁建立科学认知,将痣相判断权交还给专业医疗机构。

四、社会心理:污名化与身份重构

“贱痣”观念对社会心理产生深远影响。研究显示,68%的痣相咨询者存在外貌焦虑,其中女性占比达82%。网页12尖锐指出,“贱痣”作为贬义标签,实质是容貌歧视的文化衍生品,可能加剧个体的自我认同危机。这种现象在社交媒体时代被进一步放大,“点痣改运”话题视频在某平台播放量超5亿次,反映出现代人对传统命理既怀疑又依赖的矛盾心态。

与此部分群体开始通过“贱痣”进行身份重构。青年亚文化中出现“命运反叛者”社群,成员刻意保留所谓“凶痣”作为个性标识。这种文化实践既是对相学权威的解构,也暗含对主流审美标准的抵抗,如网页22提及的鼻翼痣女性通过美妆技术将其转化为“个人记忆符号”,展现出个体能动性对文化规约的创造性回应。

“贱痣”作为跨学科研究对象,既是传统文化的活化石,也是审视当代社会心态的棱镜。相学体系中的命运预判、医学视角下的皮肤病理、社会心理学中的身份焦虑在此交汇,构成复杂的意义网络。未来研究可深入探讨三个方向:一是整理历代相学文献,建立“痣相”概念的历时性语义谱系;二是开展跨文化比较,分析不同文明中体表标记的象征系统差异;三是加强医学科普,通过循证医学数据消解迷信认知。唯有将传统文化置于理性审视之下,方能实现其当代价值的创造性转化。