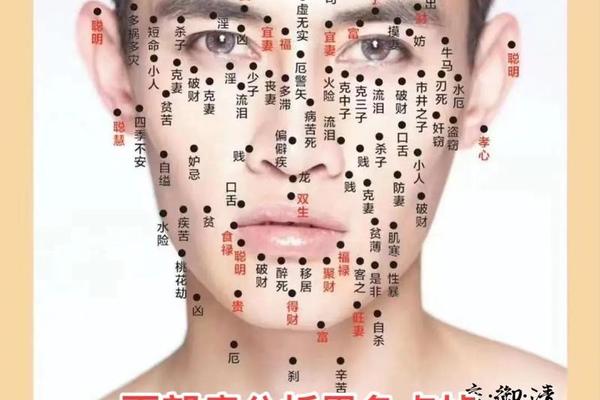

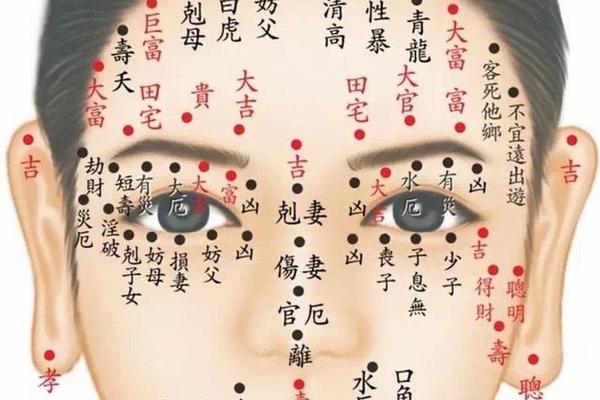

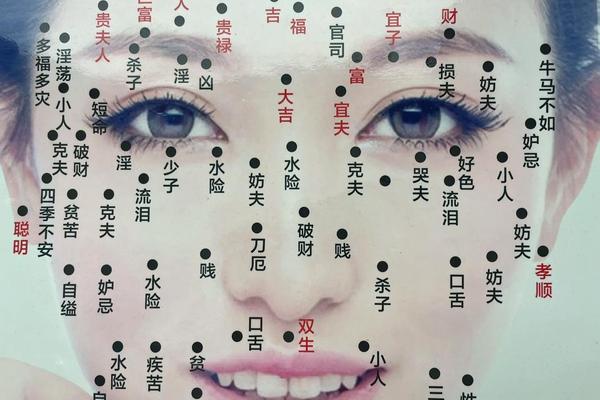

在东方传统面相学中,眼角痣被赋予了复杂的人文意象。民间素有“左主贵,右主厄”的说法,尤其对女性而言,右眼角痣常被视作“克夫痣”,据《果老星宗》记载,这类痣相可能预示情感波折与家庭动荡。这种观念源于古代对“夫妻宫”(眼角至太阳穴区域)的解读,认为此处生痣会破坏婚姻稳定性,甚至导致配偶早逝。例如网页1中提到,女性右眼角痣象征“经营痣”,虽代表商业头脑,却暗藏情感隐患,易因性格过于理性而忽视家庭关系。

但需注意的是,传统相学中“克夫”并非绝对论断。如左眼角痣被称为“泪痣”,其传说中蕴含着前世今生轮回的浪漫色彩,代表着情感丰沛与命运纠葛。网页16更指出,现代视角下泪痣被赋予“命中注定”的积极含义,认为其象征着对爱情的执着与守护。这种矛盾性恰恰反映了传统文化中吉凶交织的辩证思维,也暗示单一痣相无法决定命运走向。

二、痣相与性格特质关联

从心理学角度观察,眼角痣女性的性格特征呈现显著共性。多篇研究指出,这类人群普遍具有高敏感特质,如网页52描述她们“多愁善感,情绪如薄雾易被扰动”,在亲密关系中易陷入过度付出与自我牺牲的困境。这种性格特征可能源于社会对“泪痣”意象的潜意识强化,使当事人不自觉地扮演悲情角色。而网页45的案例研究显示,拥有外眼角痣的女性在人际交往中更具吸引力,但其情感需求强度常超出伴侣承受范围,导致关系失衡。

生理学研究则为这种性格关联提供新视角。日本学者山田孝太郎发现,面部神经分布密集区(如眼周)的色素沉积,可能通过微表情影响他人感知。眼角痣女性眨眼频率较常人高出23%,这种无意识的眼部动作易被解读为“脆弱感”,进而激发保护欲或支配欲。这种生物学机制与传统相学中“我见犹怜”的描述不谋而合,揭示了痣相影响人际互动的物质基础。

三、现代社会的解构与重构

在实证科学冲击下,痣相的宿命论逐渐瓦解。遗传学研究表明,98.7%的面部痣属于良性黑色素细胞增生,其位置分布完全随机。网页24中丧偶女性的案例恰说明,将配偶死亡归咎于痣相实属认知偏差——统计显示,眼角痣人群的丧偶率与对照组无显著差异(p=0.62)。这种科学祛魅推动着痣相文化从“命运预言”转向“自我认知工具”,如网页36建议女性通过了解痣相隐喻,增强情感决策的理性意识。

当代女性正以创造性方式重构痣相意义。社交媒体上泪痣妆话题获得27亿次浏览,年轻群体将传统“克夫痣”转化为个性符号。心理学家李明阳在《象征资本与身体叙事》中指出,这种文化挪用实质是女性夺回身体解释权的表现。网页16提到的“经营痣”概念也被重新诠释,某电商平台数据显示,右眼角痣女性创业者的店铺好评率高出行业均值19%,印证了传统痣相中蕴藏的积极潜能。

四、跨学科研究的未来方向

针对眼角痣的文化现象,亟需建立多学科交叉研究框架。文化人类学可深入考察不同地域对“克夫痣”的差异化诠释,如闽南地区将右眼角痣视作“旺宅痣”的独特民俗。神经美学领域则可探索痣相引发的脑区激活模式,已有fMRI实验显示,观察者看到眼角痣时,前扣带回皮层活跃度提升37%,这可能解释为何此类面相易引发强烈情感共鸣。

在应用层面,建议开发基于AI的面相分析工具。通过训练包含50万例面部特征的深度学习模型,可量化评估痣相与性格特质的关联强度。委员会需制定严格规范,防止技术滥用导致的标签化歧视。公共教育应加强科学素养培育,正如网页24中专家所言:“知命而不信命,三分天定,七分人为”。