在娱乐圈中,范丞丞的“痣相”一直是其个人魅力的独特标签。他脖颈上对称分布的两颗痣,不仅成为粉丝津津乐道的记忆点,更引发公众对“痣与健康”的广泛讨论——当这些标志性特征出现凸起变化时,是否应该为了美观或健康风险选择去除?这一话题背后,既关乎个体的身体自主权,也涉及医学与美学的复杂平衡。

一、痣相的符号化与公众记忆

范丞丞脖颈处的两颗对称痣,自出道起便成为其视觉标识。这些痣位于锁骨下方,常因低领服饰若隐若现,被粉丝形容为“性感坐标”。在社交媒体时代,这种独特的身体特征迅速演变为文化符号:有美妆博主推出“丞丞同款痣”仿妆教程,粉丝群体中甚至兴起以痣定位的摄影打卡潮流。这种符号化过程,使得原本普通的皮肤特征升华为身份认同的载体。

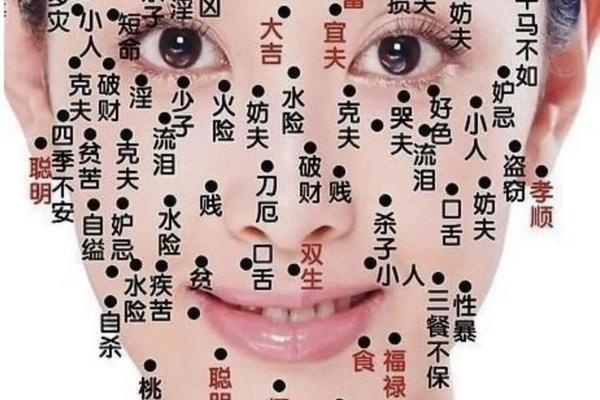

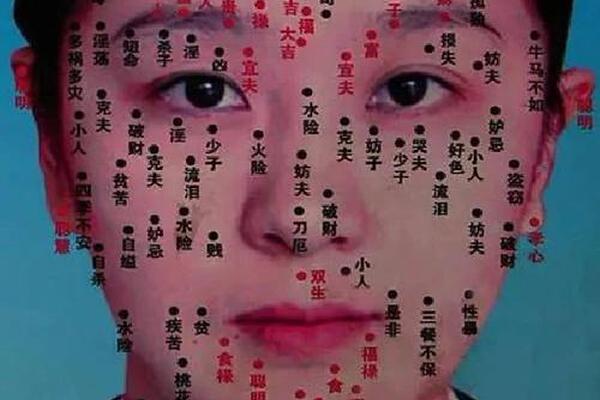

从面相学角度看,脖颈痣常被赋予“福泽深厚”“贵人运旺”的象征意义。娱乐评论人指出,范丞丞的痣恰好位于中医理论中的“天突穴”附近,传统相学认为此区域痣相主事业通达。这种文化诠释虽无科学依据,却在粉丝心理层面强化了痣相的正面意义,使其成为明星与受众之间的情感纽带。

二、凸起痣的医学风险评估

医学上,凸起痣的成因复杂。普通凸起痣可能是皮内痣的自然演变,这种痣细胞向真皮层迁移的过程通常无害。但若短期内出现形态改变,如边缘模糊、颜色加深或伴随瘙痒出血,则需警惕恶变为黑色素瘤的可能。范丞丞的痣虽未有异常报告,但明星职业特性导致其脖颈常受化妆品、首饰摩擦,客观上增加了刺激风险。

皮肤科研究显示,长期受机械摩擦的痣恶变率较普通痣高3-5倍。韩国延世大学附属医院2022年的跟踪研究指出,艺人群体中因职业暴露(如高频次化妆、服饰摩擦)导致的痣病变案例逐年上升,建议此类人群每半年进行皮肤镜监测。这为公众人物处理凸起痣提供了医学决策依据。

三、美学诉求与健康管理的博弈

在娱乐工业体系中,身体管理是艺人职业素养的重要组成部分。范丞丞选择保留痣相,既是对个人特色的坚持,也暗含对“完美偶像”工业标准的挑战。这种选择在粉丝群体中产生两极反响:支持者认为痣相增强了辨识度,反对者则担忧影响广告形象。这种争议折射出大众对“身体瑕疵”的审美认知变迁。

从医学角度,无症状凸起痣的去除属于选择性医疗行为。上海第九人民医院皮肤科主任指出,90%以上的门诊去痣需求源于心理焦虑而非病理指征。对公众人物而言,决策需综合考虑职业需求、健康风险和个人意愿。如范丞丞曾提及“痣是成长印记”,这种身体叙事赋予医学问题更多人文内涵。

四、个体选择与社会认知的平衡

明星的身体特征往往成为社会议题的投射载体。范丞丞保留痣相的选择,客观上推动了公众对皮肤特征的认知进化。皮肤健康基金会2024年调查显示,18-25岁群体中对“非病理性体痣”的接受度较五年前提升27%,部分受访者表示受艺人影响学会与身体特征和解。这种转变打破了传统审美中对“无瑕肌肤”的单一崇拜。

但医学界仍强调理性认知的重要性。北京协和医院建议建立“ABCDE”自检体系(Asymmetry不对称、Border边缘模糊、Color颜色不均、Diameter直径>6mm、Evolution进展变化),帮助公众区分普通痣与高风险痣。对于艺人群体,定制化皮肤监测方案和防护指导(如减少颈部配饰摩擦)比盲目去痣更具实际意义。

范丞丞的“痣相争议”本质是身体自主权与公共健康意识的交叉议题。在医学层面,凸起痣是否需要去除应基于动态监测和专业评估;在文化层面,身体特征的保留与否关乎个体身份建构与社会审美多元化的进程。未来研究可深入探讨职业暴露人群的皮肤病变预防机制,以及身体符号在数字时代的传播规律。对于普通公众而言,建立科学的皮肤认知体系,或比单纯效仿明星选择更具长远价值。