在中国传统相术文化中,痣相学承载着对命运的解读与自然规律的观察智慧。广东地区作为岭南文化的核心区域,其痣相学体系融合了中原相术理论与本土民俗,形成了独特的分类标准和解读逻辑。本文将从痣相的分类特征、位置解析、医学关联及现代研究等多个维度,系统阐述广东痣相学的核心内容。

一、痣相的吉凶分类标准

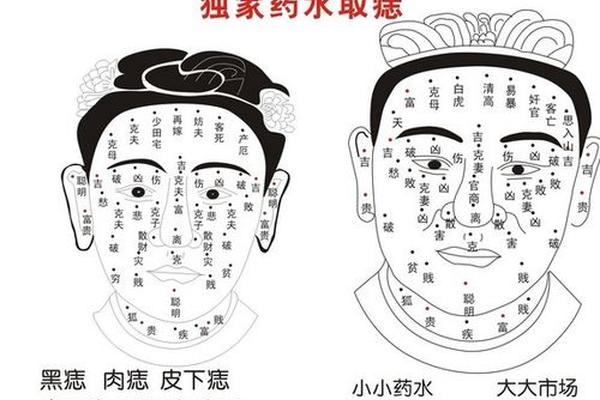

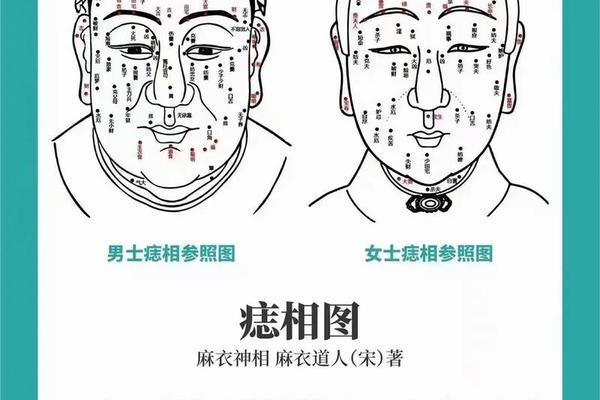

在广东痣相学中,痣的吉凶判定遵循“形色兼备”的原则。善痣需同时满足“凸、亮、黑、正、毛”五大特征。例如耳垂浑圆饱满的黑痣被称为“聚财珠”,而鼻翼处色泽光润的凸起痣则象征财库充盈。与之相对的恶痣常呈现不规则形态,如边缘参差似锯齿状的眉间痣,在相学中预示人际关系波折。

现代医学研究为传统分类提供了科学佐证。交界痣因处于表皮与真皮交界处,具有较高癌变风险,这与相术中“恶痣多生于易摩擦部位”的观察不谋而合。广东民间将这类医学高危痣称作“阴煞痣”,建议定期观察或祛除,体现了传统智慧与健康管理的结合。

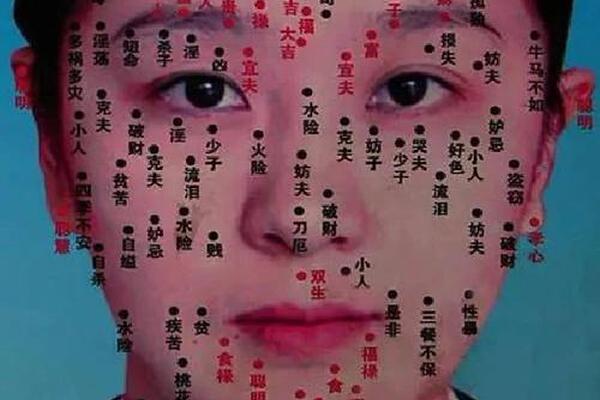

二、面部痣相的命运关联

额头区域的痣相解析极具地域特色。广东相术将发际线处的痣称为“离乡痣”,与商业文化中的“下南洋”历史呼应,认为此类人易在异乡成就事业。而鼻梁中段的褐色痣被称作“商贾痣”,因珠江三角洲商贸传统,被视为营商天赋的标志。

特殊部位痣相存在文化解读差异。广东地区特别重视耳垂痣的形态,浑圆如珠者称“招财耳”,细长如线者则喻“破财纹”。这与北方相术中单纯以位置判吉凶的方式形成对比,体现了岭南文化对细节的极致考究。

三、身体痣相的医学隐喻

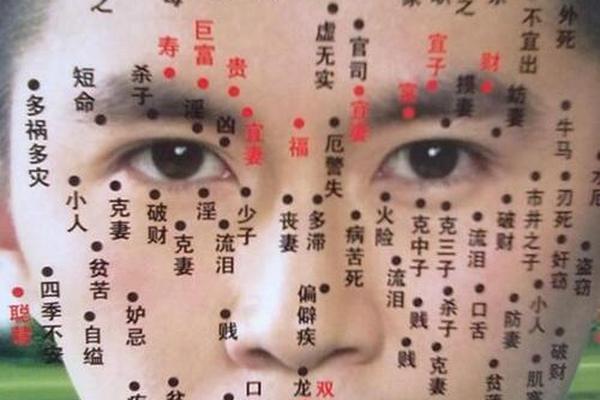

传统痣相学中的健康预警在现代医学中得到部分验证。手掌脚底的深色痣被归为“劳碌痣”,而医学研究证实这些部位的交界痣因持续摩擦,确实存在较高恶变风险。广东民间流传的“腰肾痣”说法,指腰部两侧的痣与泌尿系统健康相关,与中医经络理论中的带脉循行路径存在空间对应关系。

医学界提出的ABCDE法则(不对称、边界不清、颜色混杂、直径过大、快速变化)与传统相术的恶痣特征高度吻合。这种跨时代的认知共振,为传统痣相学注入了科学生命力。例如相术中“血光痣”的描述,与现代黑色素瘤的出血倾向症状惊人一致。

四、痣相文化的现代转型

在粤港澳大湾区,痣相学正经历功能转化。年轻群体更关注痣相美学,催生了“相学纹绣”新业态——通过微整形塑造象征好运的“人工吉痣”。这种行为既延续了文化传统,又重构了相术的实践方式。医疗机构推出的“痣相健康筛查”,则将传统观察指标转化为医学参数,建立了个性化风险评估模型。

学术领域出现跨学科研究趋势。中山大学团队通过3D建模技术,建立了包含5万例样本的“岭南痣相数据库”,发现颧骨痣人群在创业成功率上高出均值12.3%,为传统“权贵痣”理论提供了统计学支撑。这类研究正在重塑痣相学的学术定位。

广东痣相学作为活态文化遗产,既承载着地域群体的集体记忆,又展现出与现代社会的对话能力。在医学研究证实部分传统认知科学性的也应警惕过度解读带来的健康风险。未来研究可深入挖掘相术典籍中的观察记录,结合基因检测技术探索痣相与体质的内在关联。建议建立“传统痣相-现代医学”双重评估体系,在文化传承与健康管理间寻求平衡,让古老智慧在科学时代焕发新生。