人类对血型与生命现象关联的探索从未停歇,从遗传规律到社会行为,这个神秘的生物学标记始终牵动着公众的好奇心。当A型与B型血型的结合孕育出新生命时,其血型可能性的多样性折射着基因重组的神奇;而当不同血型组合走入婚姻殿堂,某些特定组合的离婚率异常高企又引发了对性格适配性的深层思考。这两个看似独立的话题,实则共同指向了血型在人类社会中复杂而微妙的影响。

一、血型遗传的生物学规律

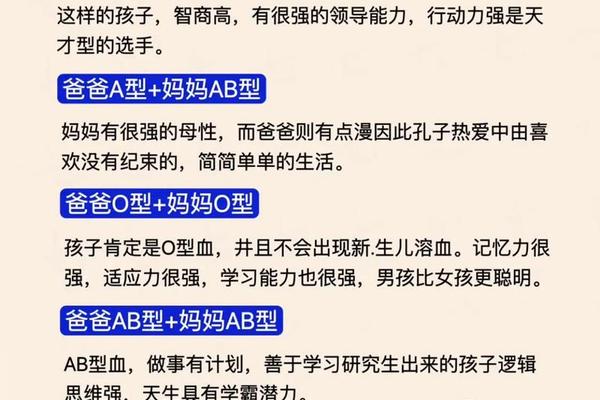

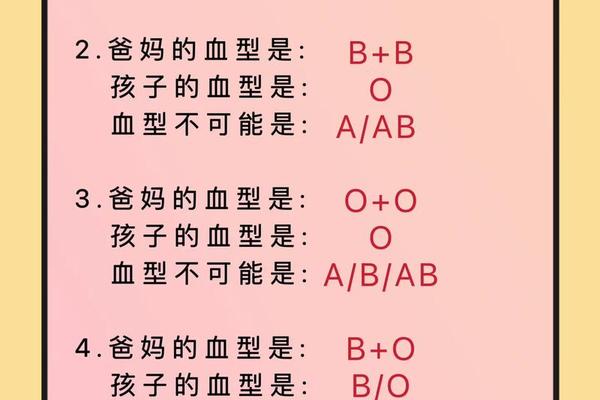

ABO血型系统作为人类最基础的血型分类,其遗传机制遵循经典的孟德尔定律。A型血个体的基因型可能是AA或AO,B型血则为BB或BO,当A型(AA/AO)与B型(BB/BO)结合时,基因重组将产生四种可能性:若父母分别为AO和BO型,子女可能继承A、B、O三种基因的组合,形成AB(25%)、A(25%)、B(25%)、O(25%)四种血型。这种遗传多样性源于红细胞表面抗原的显隐性表达,如A抗原由显性基因A控制,O型则需两个隐性基因o。

现代分子生物学研究揭示了更复杂的遗传现象。例如孟买血型的存在,这类人群因缺乏H抗原前体,即便携带A或B基因也无法表达相应抗原,导致常规血型检测呈现O型特征。这解释了极少数A型与B型父母可能生出AB型子女的特殊案例,打破了传统遗传认知的边界。基因测序技术的进步,使得临床已能精准识别这些罕见血型变异,为输血安全和亲子鉴定提供科学依据。

二、婚姻稳定的血型密码

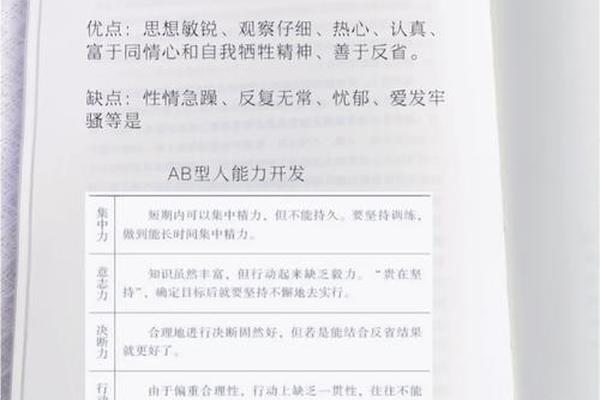

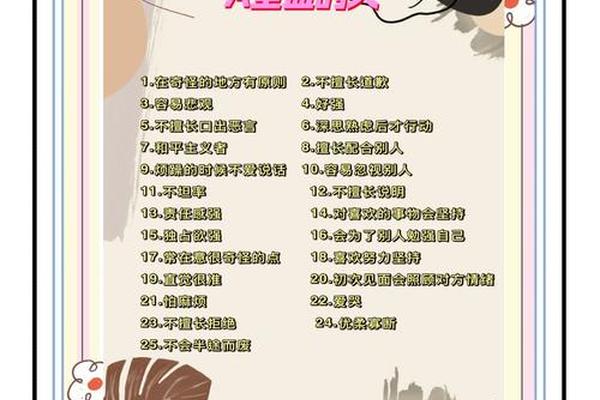

社会学研究显示,B型血人群的离婚率显著高于其他血型,这与他们追求自由、抗拒束缚的性格特质密切相关。在调查数据中,B型血个体因婚姻中感受到限制而选择离婚的比例达37%,远超AB型的8%。这类人群在婚后仍保持强烈的自我意识,当伴侣试图干预其生活方式时,68%的B型血个体会产生逃离倾向,部分甚至转向婚外关系寻求慰藉。

特定血型组合的婚姻风险存在显著差异。B型与AB型的组合离婚率高达42%,源于AB型伴侣对情感互动的低需求与B型渴望关注的特质形成冲突。而O型与B型的组合虽初期因性格互补吸引,但O型婚后趋于理性的转变常使B型感到情感冷却,这类组合的三年内离婚风险达29%。相反,A型与A型的婚姻因双方均重视责任与规划,离婚率维持在11%的低位,体现出性格同质性对婚姻稳定的促进作用。

三、科学争议与理论局限

尽管血型性格学说在东亚社会广泛传播,但科学界对其有效性始终持审慎态度。日本九州大学对1.2万人的追踪研究表明,血型与性格特质的相关性系数仅为0.03,低于统计学显著水平。清华大学针对93万对夫妇的大数据分析显示,血型相同者的婚姻结合率虽略高5%,但无法排除社会文化因素干扰。这些研究提示,将婚姻问题简单归因于血型可能陷入决定论误区。

理论的局限性在跨文化比较中尤为明显。在强调个人主义的西方社会,B型血人群的离婚率反而低于集体主义主导的东亚地区。这种差异表明,社会环境对性格表达具有调节作用。心理学实验证实,当个体知晓自身"血型性格描述"后,会产生自我验证效应,其行为模式会无意识地向描述特征靠拢。这解释了为何血型婚配理论在特定文化语境中具有"自我实现预言"的特性。

四、现实启示与研究展望

对于计划生育的夫妇,了解血型遗传规律有助于提前预判新生儿溶血风险。当Rh阴性母亲孕育Rh阳性胎儿时,产前抗体效价监测可降低90%的新生儿溶血症发生率。而O型血女性与A/B型配偶结合时,定期进行抗体筛查能有效预防ABO溶血。这些医学应用凸显出血型知识的实践价值。

未来研究需建立多维分析模型,将血型数据与MBTI人格测试、依恋类型等心理学指标交叉验证。采用基因表达谱技术追踪血型相关基因的甲基化程度,或可揭示遗传标记与行为特征的深层关联。在社会学层面,扩大跨种族、跨文化的追踪研究样本,能够更准确剥离文化建构对血型理论的干扰。

血型作为生命密码的一部分,既承载着确凿的遗传规律,也映射着人类解读自身的努力与局限。在理性认知其生物学本质的我们更应警惕将复杂的社会现象简化为血型决定论。婚姻关系的维系终究依赖于情感交流与价值共建,正如诺贝尔奖得主兰德斯泰纳发现血型系统时未曾预料,这个本为保障输血安全而诞生的科学发现,会在百年后引发如此深远的社会学讨论。未来的探索之路,仍需在科学实证与人文关怀之间寻求平衡。