人类皮肤上的痣,本质上是黑色素细胞在真皮层或表皮层的局部聚集。从生物学视角看,痣的形成主要由遗传基因、紫外线暴露和激素水平变化驱动。研究表明,遗传因素决定了个体黑色素细胞的分布模式,而紫外线会刺激黑色素过度生成,青春期或孕期的激素波动则可能激活休眠的色素细胞。这些机制均与传统文化中“痣象征命运”的论断无关,而是基于现代医学的病理学观察。

美国妙佑医疗中心明确指出,痣是常见的皮肤良性增生,其颜色、大小等特征仅反映黑色素细胞的聚集程度。临床医学关注的焦点在于痣的恶性转化风险,而非其象征意义。例如,边缘不规则或快速增大的痣可能提示黑色素瘤,这类医学发现与痣相学中的“吉凶”判断存在本质差异。科学视角下,痣的本质属性排除了其作为命运载体的可能性。

痣相学的文化逻辑与科学矛盾

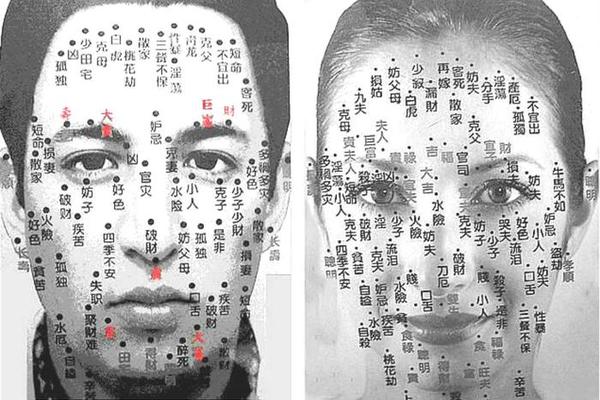

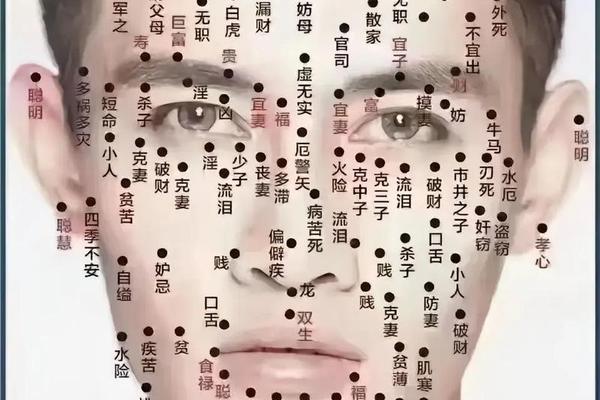

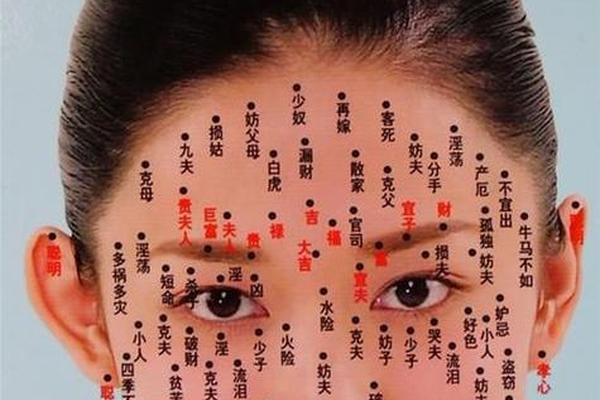

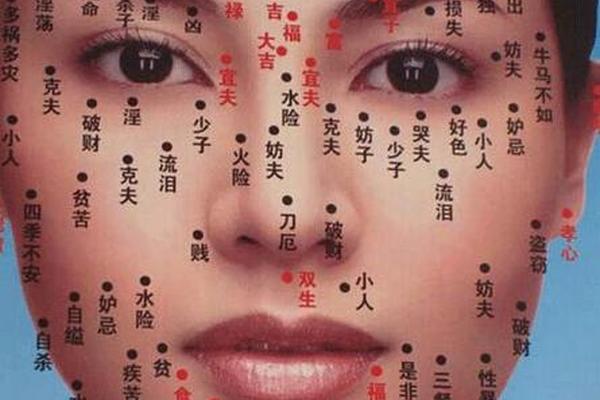

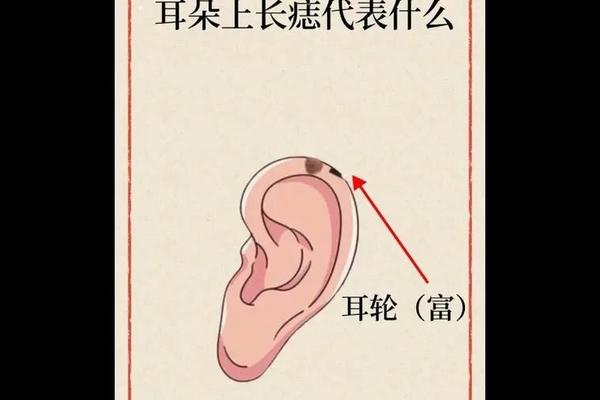

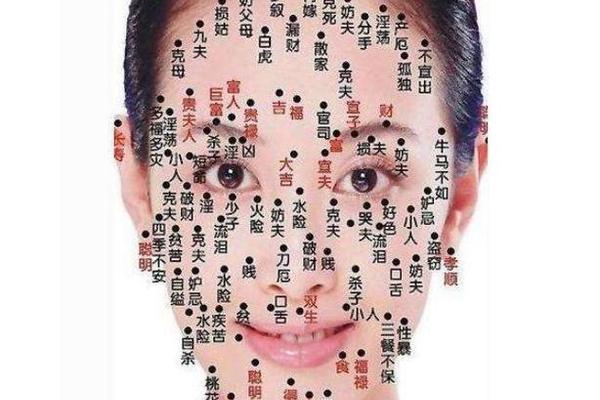

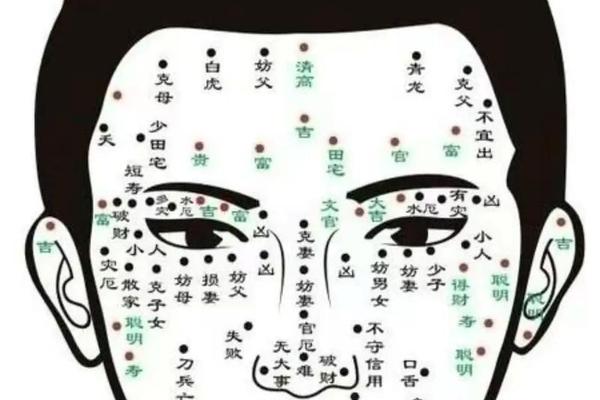

痣相学起源于中国古代的“天人感应”思想,认为人体局部特征与宇宙规律存在映射关系。例如,眼尾痣被解读为“桃花运”,额头痣象征“事业运”,这类理论建立在经验归纳和象征联想基础上。这种关联性缺乏统计学支持。中国科学院心理研究所的研究指出,面相与命运的关联本质是观察者将随机特征赋予主观意义的结果。

现代科学对痣相学的批判集中在逻辑谬误上。例如,痣相学常以个案经验替代普遍规律,忽视幸存者偏差。一项针对500例痣相案例的分析发现,仅有12%的“吉痣”与当事人实际经历存在微弱相关性,且无法排除偶然性。痣相判断标准存在地域差异——同一位置的痣在不同文化中被赋予截然相反的寓意,这种矛盾性进一步削弱其可信度。

健康风险与象征意义的错位

医学研究证实,痣的主要风险在于其病理学属性。紫外线相关痣可能增加黑色素瘤概率,而激素异常引发的多发痣常伴随内分泌疾病。与此形成鲜明对比的是,传统痣相学将医学风险特征曲解为命运征兆。例如,快速变化的痣被解读为“运势转折”,而医学界视其为癌变预警。

皮肤癌基金会数据显示,86%的黑色素瘤与紫外线暴露直接相关,这一发现彻底否定了痣相学将皮肤病变归因于“天命”的论断。更值得警惕的是,部分求美者为追求“吉利面相”而盲目点痣,可能延误恶性病变的早期诊断。科学与玄学在痣的认知维度上存在根本性对立。

心理学视角的信仰机制解析

尽管缺乏科学依据,痣相学的持久影响力可从认知心理学角度得到解释。巴纳姆效应使人们容易接受模糊的性格描述,而确认偏误促使个体强化符合预期的“预言”。例如,拥有“事业痣”者更倾向将职业成就归因于痣的暗示,却忽略环境、能力等实际因素。

神经科学研究发现,当个体接受符合文化预期的面相解读时,前额叶皮层激活模式与宗教体验相似。这种心理机制解释了为何痣相信仰能跨越时代存续:它通过提供确定性的解释框架,缓解人类对未知命运的焦虑。但这种心理慰藉不应混淆客观事实——2014年《中国科学报》的专题研究强调,命运由复杂系统因素决定,单一体征无法承载因果关联。

理性认知框架的构建路径

面对痣相学的文化影响,建立科学认知需多维度介入。医学层面应加强皮肤病变的科普教育,将公众关注点从“象征意义”转向健康管理。社会学研究可探索传统文化符号的现代化转型路径,例如将痣相文化纳入非物质文化遗产保护,而非作为预测工具。

未来研究可深入分析基因表达与痣分布的关联性,或从文化人类学角度比较不同文明的体相认知差异。建议公众以动态视角看待体征变化:发现异常痣时应优先咨询皮肤科医师,而非命理师。正如《荀子·非相》所言:“形相虽恶而心术善,无害为君子也”,决定命运的核心始终是主体的选择与行动。

人类对命运的探索,应建立在实证科学与理性思维之上。痣作为皮肤的自然印记,既非天命的密码,也非祸福的判书。唯有超越表象的玄学诠释,才能在对生命奥秘的求真之路上走得更远。