在中国传统相学体系中,人体各部位的痣被赋予独特的命运密码,而口舌痣因其位于语言与情感的交汇区域,成为解读人际交往、情感波动乃至人生轨迹的重要符号。这种长于唇周或口腔黏膜处的色素沉淀,既承载着“祸从口出”的警示,也暗含着“妙语生花”的潜能。本文将从文化渊源、相理逻辑及现代科学视角,系统剖析口舌痣的多重面相学内涵。

一、传统相学中的定位与象征

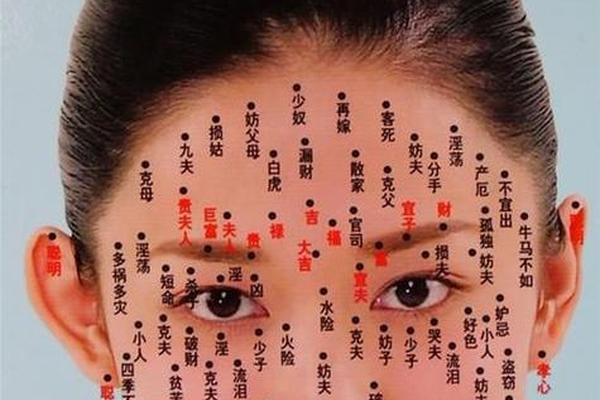

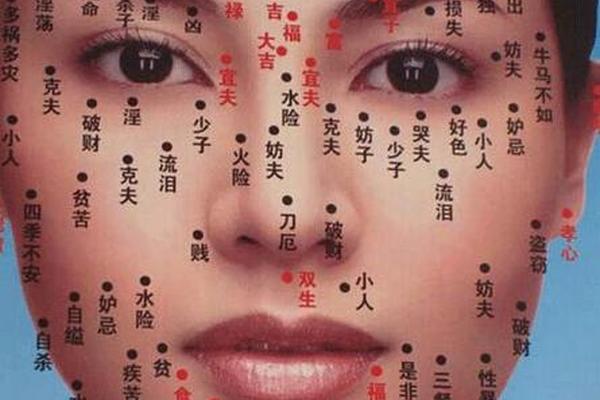

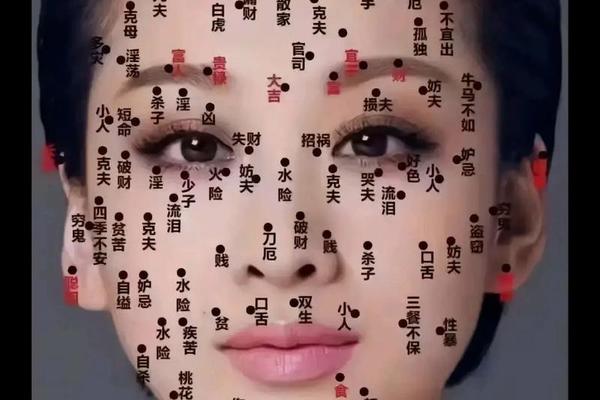

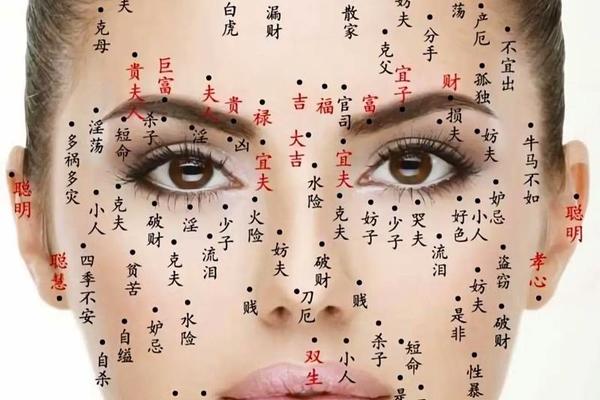

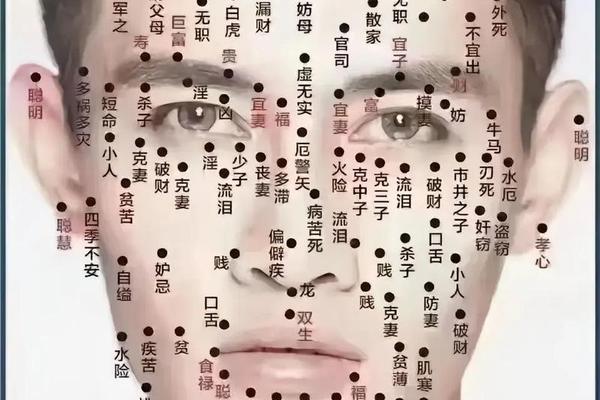

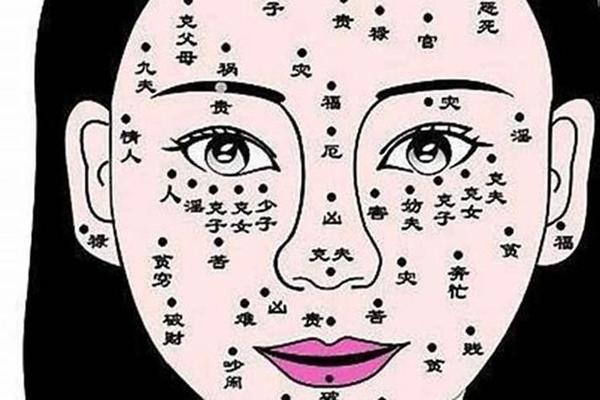

在《麻衣神相》等典籍中,口舌痣被归为“口舌是非痣”,其核心特征在于影响人际沟通与情感关系。相学将面部划分为十二宫,口部所在的“出纳宫”掌管食禄与言语,痣相在此处的显现被视为能量流动的具象化标记。如网页55指出,口舌痣常被解读为“言辞冲动”“易陷口角”的征兆,尤其当痣型呈现暗红或边缘模糊时,更暗示着言语失控带来的社交危机。

古籍《柳庄神相》进一步细分口舌痣的吉凶:位于嘴角上方者主“食禄丰盈”,象征口福与财运;而生在唇下正中则预示“意志薄弱”,易受物欲诱惑。这种差异源于相学对“气”的流动路径理解——上扬之痣聚财气,下垂之痣泄元气。值得注意的是,相学并非单向否定口舌痣,如网页17提到“唇下痣若型佳,反主思虑周全”,体现传统智慧中祸福相依的辩证思维。

二、口舌痣的多元面相解析

从具体位置看,嘴角痣被赋予双重意象。网页42记载“左嘴角痣主福气,右嘴角痣兆腾达”,左侧象征先天福泽,右侧关联后天努力,这种方位学差异折射出古代阴阳平衡观。而网页16特别强调“嘴角有痣能聚财”,认为其形成与人体气血循环相关,旺盛的气血既滋养财运,也增强语言感染力。

唇周不同区域的痣相呈现鲜明对比:上唇痣多与情感表达相关,如网页10所述“上唇痣重感情,易陷多角恋情”,反映相学对情感克制力的重视;下唇痣则关联物欲管理,网页14提到“下唇痣者善烹饪却难守财”,揭示了口腹之欲与财富积累的内在矛盾。值得关注的是,网页43通过分析历史人物案例,发现唇周痣相与政治家的演说能力存在统计学关联,为传统相学注入实证维度。

三、现代视角下的理性认知

现代医学研究证实,痣的形成与黑色素细胞分布、紫外线暴露及遗传因素相关,网页13明确指出“口舌痣无特殊医学含义”。但心理学研究揭示,面部特征可能通过自我暗示影响行为模式:网页55提到的“口舌痣心理投射效应”表明,自觉拥有“是非痣”者更易产生社交焦虑,反之自认“食禄痣”者则表现出更强沟通自信。

文化人类学研究提供了新视角。网页23对比东亚与欧洲相学传统,发现中国相学特别强调口部痣相的道德隐喻,而西方手相学更关注唇形本身,这种差异源于儒家文化对“慎言”的重视。跨文化比较显示,印度相学将口周痣与“业力说”结合,佛教认为此类痣相反映前世妄语业报,这种宗教化阐释为中国相学比较研究开辟新路径。

四、文化符号与心理投射

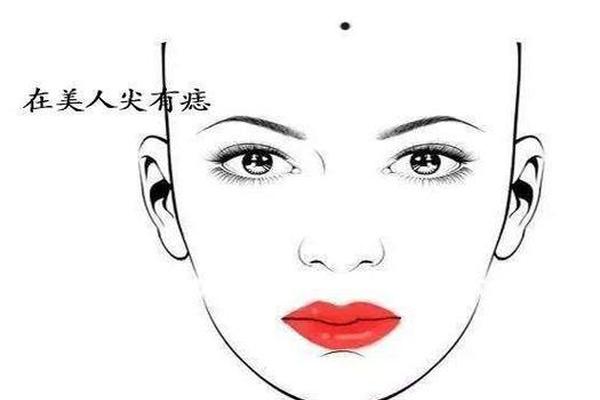

在符号学层面,口舌痣已成为集体潜意识的文化载体。网页33中短视频博主将唇上痣称作“媒婆痣”,既沿袭相学“能言善道”的原始意象,又融入现代人对职业特征的戏谑解读。这种现象印证了列维-斯特劳斯的结构主义理论——传统符号在现代语境中不断被重新编码。

心理学实验显示,受试者对虚拟人物的信任度评价与唇周痣存在显著相关:拥有对称性嘴角痣的人物被认为更具说服力,而人中附近痣相则引发谨慎态度。这种认知偏差验证了格式塔心理学“整体优先”原则——局部特征影响整体印象判断。网页43引述的“孔子观相法”,强调“视其观其所由”的动态认知,与现代人格心理学强调行为观察的理念不谋而合。

五、总结与展望

口舌痣的相学阐释既是古人观察经验的结晶,也是文化心理的镜像折射。传统智慧中“痣由心生”的辩证观(网页43),与现代心理学“自我实现预言”理论形成跨时空呼应。未来研究可深入探索:运用fMRI技术检测不同痣相者的语言中枢活跃度;建立跨文化痣相数据库进行大数据分析;开发AI相学模型验证传统理论的预测效度。在科学精神指引下,这颗小小的色素沉淀,或许能成为打开人类行为密码的新钥匙。

建议公众以“文化现象”视角看待口舌痣相:既不必因“是非痣”之说自我设限,也可借鉴“食禄痣”的积极暗示提升沟通自信。相学智慧的真正价值,在于启发我们认知身心关联、修炼言语德行——毕竟,《周易》有云:“修辞立其诚”,或许才是超越痣相宿命论的根本之道。