传统痣相学认为痣的位置、颜色和形态能反映健康信息,但现代医学更关注痣本身的病理特征,而非其象征意义。以下为两者的对比与结合分析:

1. 传统观点:痣相与脏腑关联

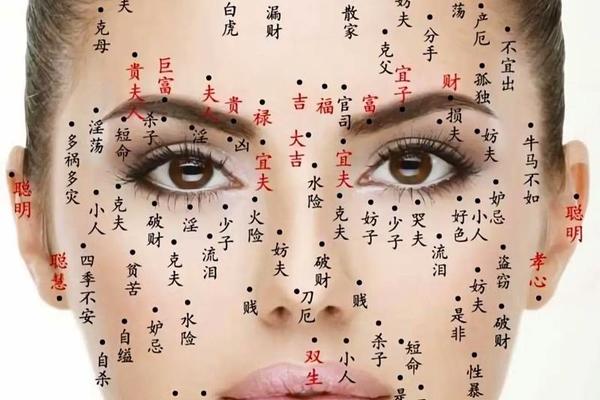

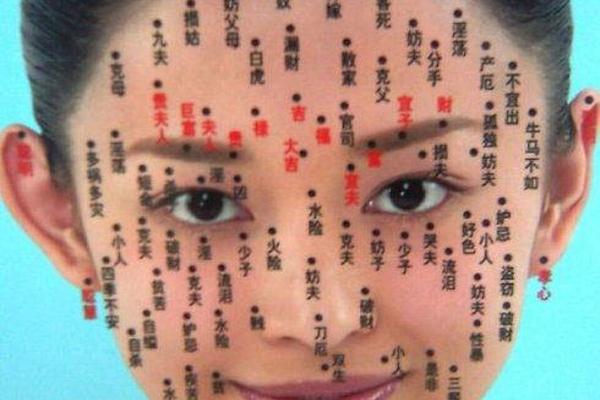

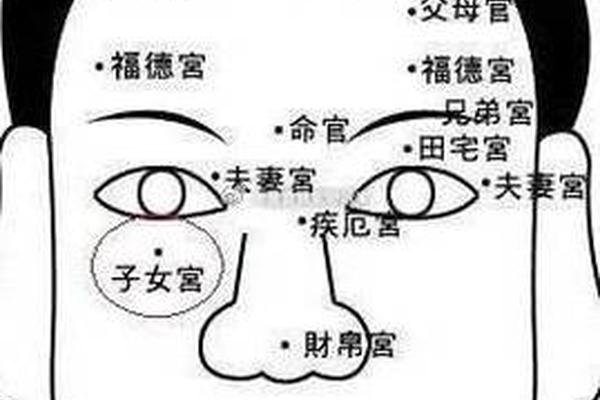

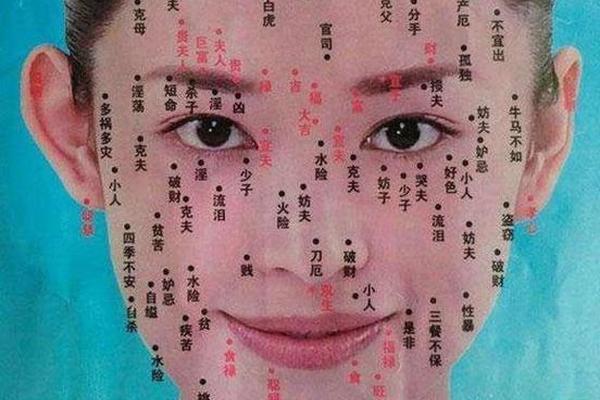

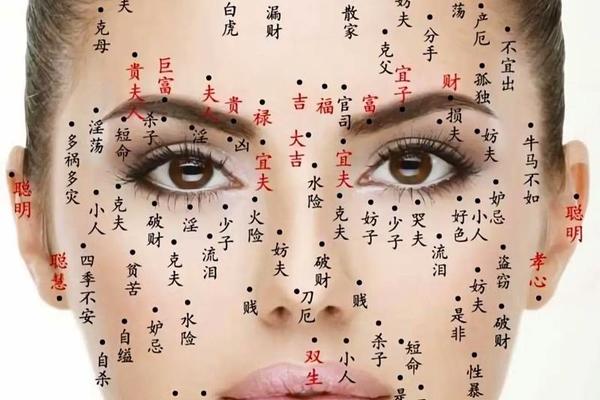

传统痣相学(如中医理论)认为,痣的位置对应身体脏腑经络,例如:

面部痣:可能反映心肺功能(如鼻头对应脾胃,眉间对应肝脏)。

身体痣:如背部中心痣被认为与脊柱健康相关,腹部痣可能与消化系统有关。

但这类关联缺乏现代医学的直接证据,更多是经验总结和文化传承。

2. 现代医学:痣的病理意义

从医学角度,痣是黑素细胞聚集形成的良性肿瘤,多数无害,但需警惕异常变化:

癌变风险:若痣出现 不对称、边缘不规则、颜色不均、直径>6mm、快速增大或溃烂(ABCDE法则),可能是黑色素瘤的征兆。

特殊部位:手掌、足底、黏膜等易摩擦部位的痣更需关注,因反复刺激可能增加恶变概率。

先天性巨痣:直径>20cm的痣癌变风险较高。

科学建议:定期自检并记录痣的变化,异常情况及时就医。

二、痣相学的科学依据争议

1. 传统痣相学的局限性

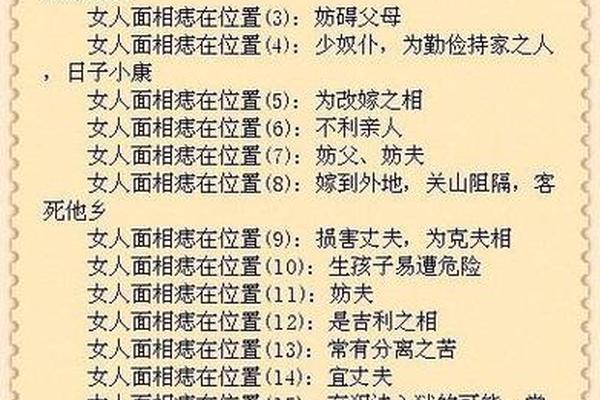

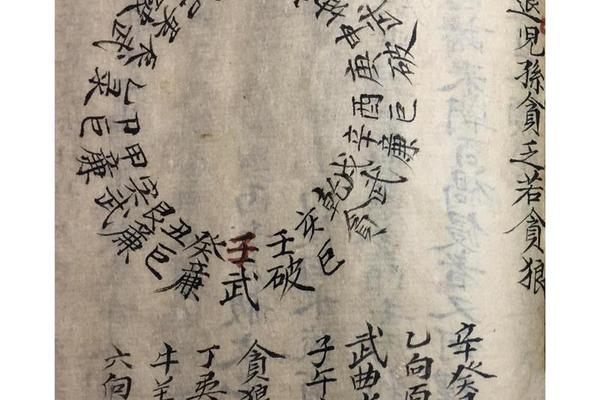

文化属性:痣相学源于古代哲学和中医理论,强调人体与自然的“全息对应”,如面部区域象征不同命运或健康。

心理学效应:如“自我实现预言”,即对痣的吉凶信念可能影响行为(如自信或焦虑),间接导致结果差异。

2. 现代科学的态度

医学角度:痣的形成主要与遗传、紫外线暴露、激素变化相关,其位置和形态无科学证据指向性格或命运。

统计学缺失:传统痣相学缺乏大规模临床数据支持,无法验证其普遍性。

三、综合结论

1. 健康层面:痣的病理意义远大于传统象征意义,需以医学标准判断风险。

2. 文化层面:痣相学作为传统文化的一部分,具有历史和心理价值,但不可替代科学健康管理。

3. 实用建议:

关注痣的ABCDE变化,及时筛查皮肤癌风险。

理性看待痣相学,避免因迷信导致不必要的焦虑或延误治疗。

若发现痣异常,建议通过皮肤镜或活检明确性质,而非依赖传统相术。