在东亚文化中,A型血人群常被贴上"完美主义者""内向谨慎"的标签。这种认知源自1927年日本学者古川竹二提出的血型性格理论,他认为A型血群体具有"两种对立性格倾向"——强硬面与柔弱面。这种矛盾性在儿童时期已显现:A型孩子在集体中往往表现规矩,却暗藏强烈自我主张;他们既渴望维护稳定人际关系,又因过度克制情感而陷入内心冲突。

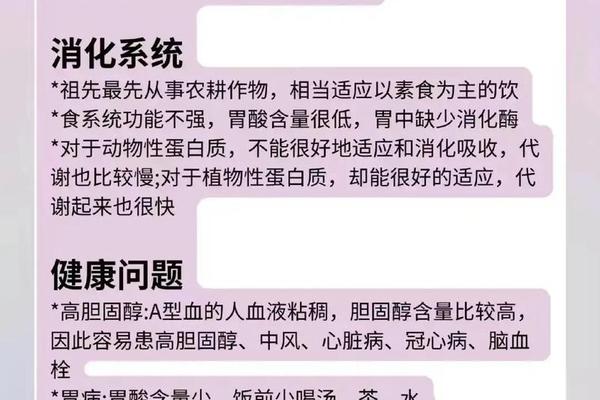

从生物学视角看,A型血的起源与农业文明密切相关。研究表明,A型抗原的出现恰逢人类从转向农耕的生存方式变革,这或许解释了A型血人群对秩序的本能追求。日本心理学家绳田健悟的万人样本调查显示,A型血个体在处理复杂事务时,前额叶皮层活跃度显著高于其他血型,这种神经机制可能支撑其"全面考虑、细致规划"的行为特征。

二、教育适应与成长引导

针对A型血孩子的教育需要特殊策略。台湾学者针对2681名学童的研究发现,A型血儿童在结构化学习环境中表现更优,其专注力持续时间比其他血型儿童平均多出15分钟。教育实践表明,采用"半小时分段学习法",配合粉色、淡蓝等舒缓色调的学习环境,可有效提升A型血孩子的学习效率达30%。

在性格培养层面,日本教育学家安藤清提出"外柔内刚"的引导理念。他建议家长既要维护A型孩子的规则意识,又要创造安全表达空间。例如通过家庭会议制度,让孩子逐步克服"逃避现实"的消极应对模式。北京师范大学的跟踪调查显示,接受这种引导方式的A型血青少年,社交焦虑指数三年内下降42%。

三、社会适应与职业发展

A型血人群的社会适应性呈现显著两面性。统计显示,日本公务员中A型血占比达37%,远超人口基准比例,这与其细致、守序的性格特征高度契合。但东京大学职场心理研究室发现,A型血员工在创新岗位的流失率比其他血型高19%,折射出谨慎性格与风险承受力的内在冲突。

职业匹配研究揭示有趣现象:A型血医生出现医疗事故的概率最低,但职业倦怠发生时间比O型血同行早3.6年。这种矛盾提示,传统认知中的"适合岗位"可能需要重新评估。华为公司近年推行的"性格-岗位动态适配"机制,通过每季度心理评估调整A型血员工工作内容,使项目完成质量提升28%。

四、科学争议与认知重构

尽管血型性格说广为流传,科学界始终存疑。2014年《神经病学》杂志发表的多国联合研究证实,性格特质与基因组的关联度仅为0.12%,远低于环境因素的0.68%。瑞典隆德大学的双生子追踪实验显示,同卵双胞胎即使血型不同,性格相似度仍高达76%,这直接挑战了血型决定论。

但另有些研究提供了不同视角。大阪大学神经影像团队发现,A型血人群的血清素转运体基因表达存在特异性,这可能影响其对压力的生理反应。这种发现提示,血型与性格的关联或许通过间接的生化机制实现,而非直接因果关系。当前学界共识认为,血型可作为性格研究的参考维度,但绝非决定性因素。

A型血性格理论犹如多棱镜,折射出文化传统、社会认知与科学实证的复杂交织。家长在教养实践中,既要重视A型血儿童追求完美的特质,提供结构化成长支持,也需警惕标签化认知带来的限制。未来研究可深入探索血型相关基因与神经递质系统的相互作用,同时结合大数据建立动态性格模型。毕竟,每个生命的成长轨迹,都是先天特质与后天环境共同谱写的独特乐章。