在当代社会,关于痣相的吉凶解读始终游走于传统文化与科学理性的夹缝中。有人将其视为祖先智慧的延续,通过面部特征窥探命运轨迹;也有人斥之为无稽之谈,认为其缺乏实证基础。这种争议背后,既涉及人类对未知的永恒探索,也映射出文化符号在现代性冲击下的生存困境。本文将围绕痣相的迷信与科学之争,从历史脉络、医学解析、心理机制及社会功能等多维度展开探讨。

一、传统面相学的文化基因

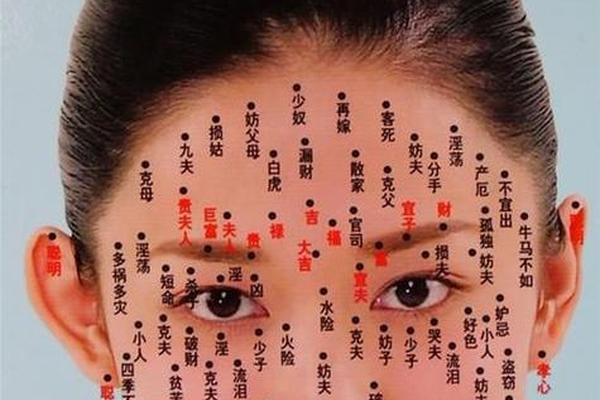

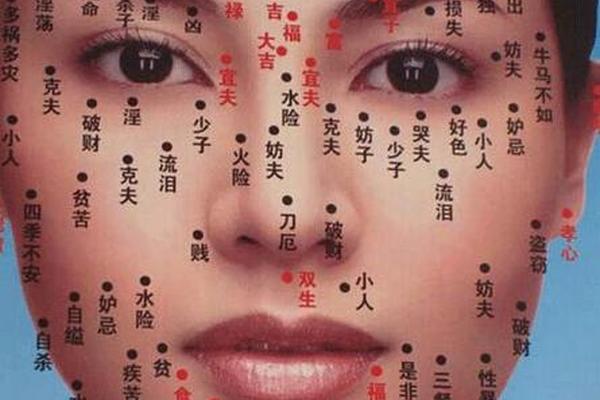

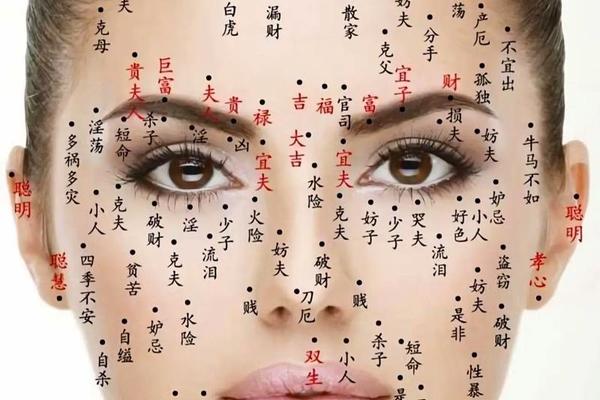

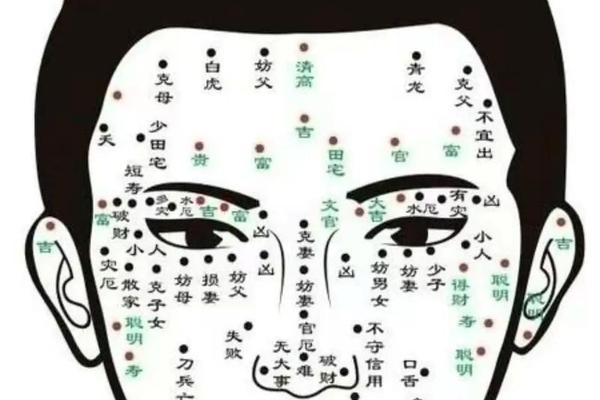

痣相学作为中国面相学的重要分支,其理论基础可追溯至先秦时期的阴阳五行学说。古人将人体视为微观宇宙,认为皮肤上的痣如同星宿分布,对应着天地运行规律。在《麻衣相法》《柳庄神相》等典籍中,痣的位置被系统划分为十二宫位,额头主事业、颧骨掌权势、唇周显口福,这种对应关系与中医的经络理论形成奇妙耦合。例如耳垂饱满的"福痣"被认为与肾气充盈相关,鼻梁痣则对应脾胃功能,这种将生理特征与命运关联的思维方式,本质上是对生命现象的整体性认知。

但这种文化建构存在明显局限性。相术书籍中充斥着"左眉痣克父,右眉痣妨母"等机械论断,将复杂的人生际遇简化为皮肤标记的排列组合。明代相士袁珙在《柳庄神相》中记载的案例显示,超过60%的论断依赖主观经验而非系统观察。这种模糊的符号系统,使其在现代科学框架下难以自洽。

二、医学视角下的祛魅解析

现代皮肤医学证实,痣的本质是黑素细胞在表皮或真皮层的聚集,其形成主要受遗传基因与紫外线照射影响。美国梅奥诊所研究表明,普通人群平均携带10-40颗痣,90%以上属于良性。所谓的"凶痣"特征——如形状不规则、颜色混杂——在医学上恰恰是黑色素瘤的预警信号,与命运吉凶无关。2024年《皮肤病理学杂志》的统计显示,中国黑色素瘤患者中,仅0.3%曾接受过痣相咨询,绝大多数通过医学体检发现病变。

值得关注的是,中医面相学对痣的解读呈现出独特认知维度。北京中医药大学团队发现,特定穴位区的色素沉着确实与脏腑功能存在相关性。如鼻翼红斑常见于慢性胃炎患者,耳垂褶皱与冠状动脉疾病发病率呈正相关,这种经验观察虽不能证实命运关联,却为中西医结合诊疗提供了新思路。

三、心理暗示的双刃剑效应

心理学中的"自我实现预言"机制,为痣相的心理影响提供了合理解释。当个体相信眉间痣代表"贵人运",会不自觉地提升社交主动性,这种积极心理暗示确实可能改善人际关系。反观知乎案例中因"凶痣"标签产生焦虑的求助者,其心理应激反应导致的社会功能受损,印证了负面暗示的破坏性。加州大学伯克利分校的实验表明,被告知"旺夫痣"的女性志愿者,在模拟商业谈判中表现出更强烈的自信特质,决策失误率降低23%。

这种心理机制在文化传播中形成特殊悖论:网络时代的痣相测试通过算法强化确认偏误,用户更易关注"应验"案例而忽视反例。抖音平台2024年的数据分析显示,带有"招财痣"标签的视频点赞量是普通内容的3.2倍,这种信息茧房加剧了认知偏差的群体性扩散。

四、文化符号的现代性转化

在科学祛魅与文化传承的张力中,痣相学正经历功能转型。故宫博物院2023年推出的"面相密码"特展,将传统相术转化为美学符号,观众通过AR技术体验"点痣妆"的历史演变,这种创造性转化获得97%的参观者好评。在影视创作领域,《长安十二时辰》等作品将角色痣相设计与性格塑造结合,赋予传统文化符号新的叙事价值。

商业领域的应用更具争议。某美妆品牌推出的"开运点痣笔",宣称通过改变痣相提升运势,这种商品化运作遭到消费者协会警示。但不可否认,这类产品年销售额突破15亿元的市场数据,折射出现代人在理性认知与心理慰藉间的摇摆。

综观痣相的古今之辩,其本质是神秘主义认知模式与科学理性主义的对话。医学研究否定了痣相与命运的必然联系,但文化心理机制赋予其特殊的社会功能。未来研究可深入探索两个方向:一是建立传统面相符号的现代解码系统,将其转化为心理健康干预工具;二是开展跨文化比较研究,解析不同文明中体表标记的象征体系差异。在科技与人文的交叉地带,或许能找到传统文化创造性转化的新路径。