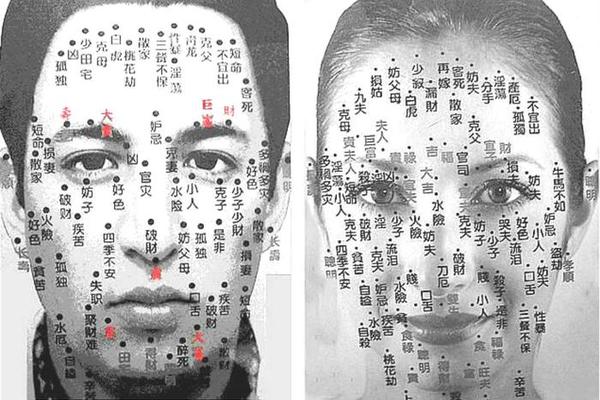

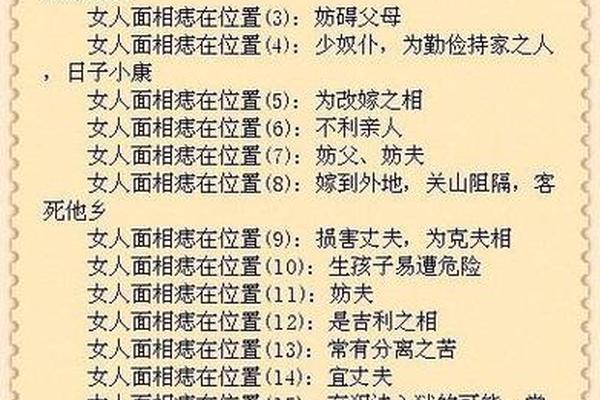

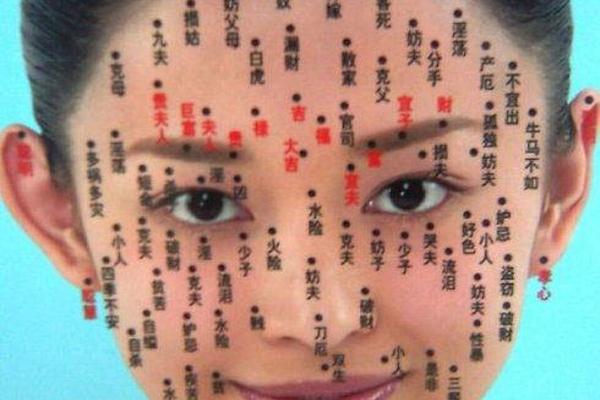

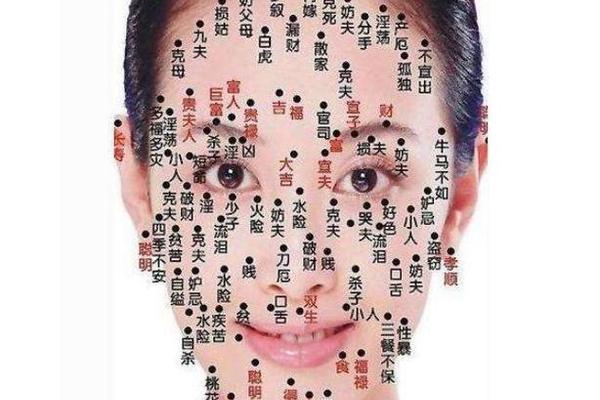

在中国传统相学文化中,面部痣相被视为解读命运与性格的密码。古人认为,痣的位置、形状与色泽不仅能反映个体的健康状态,更暗藏情欲与命运的玄机。尤其在女性群体中,某些特定位置的痣常被赋予“”或“桃花”的标签,成为民间讨论的焦点。本文将从传统相学视角,结合现代认知,探讨女性面部痣相的文化内涵与现实意义。

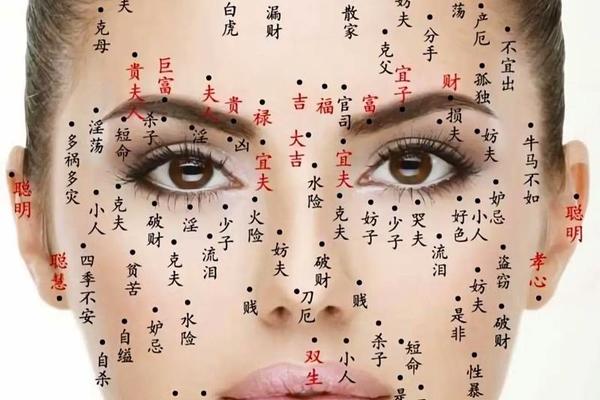

一、情欲外显:典型“痣”的特征

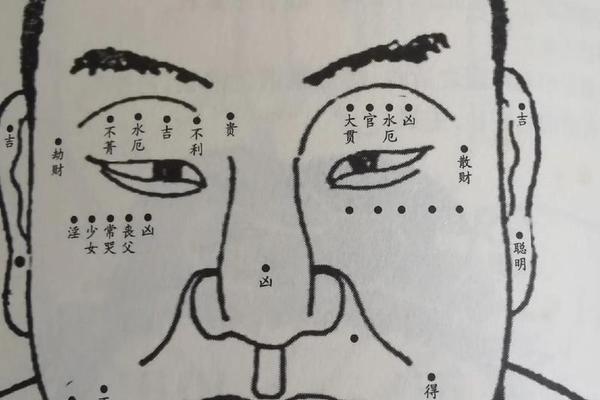

在传统相学体系中,眼尾至发际的“奸门”位置若生痣,常被视为情欲旺盛的标志。这类痣相被认为会增强女性的异性吸引力,容易陷入多角恋情或婚姻危机。如文献记载:“眼尾痣者欲念重,初婚多受阻,需防第三者介入”。这类痣相若呈现乌黑润泽的良性特征,则可能转化为事业助力,但若色泽晦暗,则暗示情感纠葛难以化解。

唇部痣相同样备受关注。上唇痣象征情感丰沛与浪漫主义,易吸引异性但需警惕沉溺情爱;下唇痣则与口腹之欲关联,暗示对物质享受与感官刺激的追求。现代研究指出,唇部神经分布密集,此区域痣相可能通过潜意识影响个体对亲密关系的态度。而嘴角上方的痣更被称作“荡妇痣”,传统认为其携带强烈的性吸引力,可能引发复杂的社交关系。

二、隐晦情结:特殊痣相的深层解读

眉骨与颧骨的痣相常揭示隐性情感特质。眉侧痣被解读为好色且情感不专的标志,这类女性在婚恋中容易产生背叛行为,传统相书称其“感情不长久,偷食成必然”。颧骨痣则暗藏权力欲与征服欲,这类痣相虽可能带来事业成功,但也容易因过度追求情感主导权导致关系失衡。

鼻部痣相系统尤为复杂。鼻梁痣象征情路坎坷,易陷入不伦之恋;鼻翼痣暗示经济与情感的双重挥霍;而鼻头痣更被直接关联纵欲倾向,传统观点认为“鼻头生痣者,贪色致败,晚年孤寂”。现代心理学研究认为,鼻部作为面部中心区域,其痣相可能通过自我认知影响个体的社交行为模式。

三、文化镜像:痣相学的社会认知演变

从《相理衡真》到现代网络文章,对女性“痣”的界定始终带有时代烙印。明清相书强调“痣色定吉凶”,将色泽纯净度作为道德评判标准;当代解读则更多融入性格心理学元素,如认为眼白痣象征难以抗拒诱惑,法令纹痣代表性观念开放等。这种演变反映社会对女性情欲认知的变迁——从道德批判转向行为模式分析。

科学视角下,痣相学的局限性日益显现。医学研究证实痣的形成主要与黑色素细胞聚集相关,受遗传、紫外线照射等因素影响,与命运无必然联系。文化人类学研究指出,痣相判定实质是集体意识对女性身体符号的规训,某些特定位置痣相的“污名化”,本质是传统社会对女性自主情欲的压制。

女性面部痣相的“”标签,既是传统文化对情欲的隐喻式表达,也折射出社会认知的历史局限性。在科学理性视角下,这些说法虽缺乏实证依据,却为观察古代社会文化心理提供了独特切口。未来研究可结合医学影像学与心理学实验,探究特定面部特征与行为模式的关联机制。对于当代读者,既要理解传统文化符号的象征意义,更需以科学态度破除迷信,避免将身体特征简单等同于道德评判。