指尖与皮肤上悄然浮现的褐色印记,承载着东方传统相学对生命密码的解读,亦暗藏着现代医学对健康风险的警示。从古至今,人们既将这些色素沉淀视为福祸吉凶的象征,又逐渐认识到其作为病理信号的深层意义。当褐色尖痣与指尖环状色素沉着同时出现时,这种跨越时空的双重视角更值得深入探究。

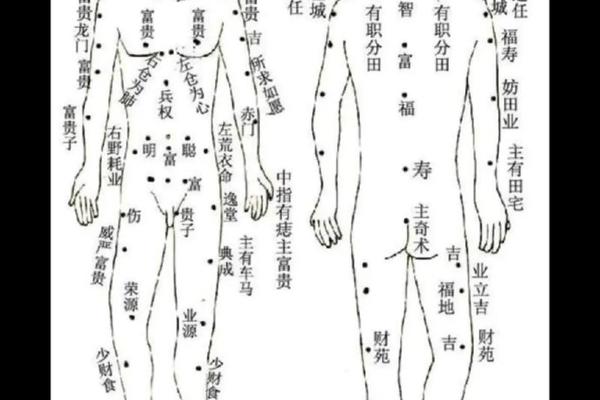

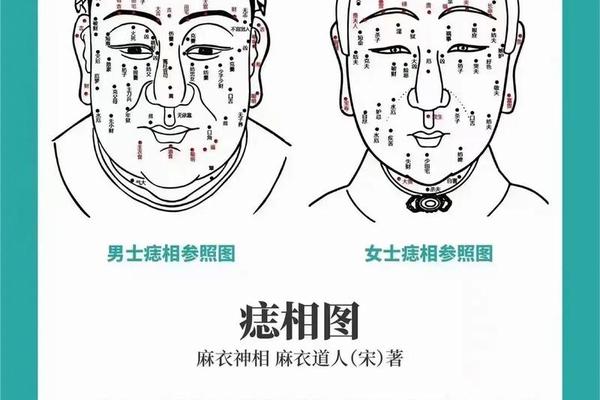

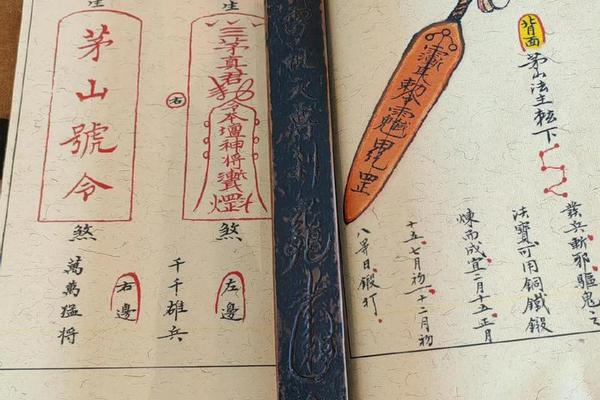

传统痣相中的褐色密码

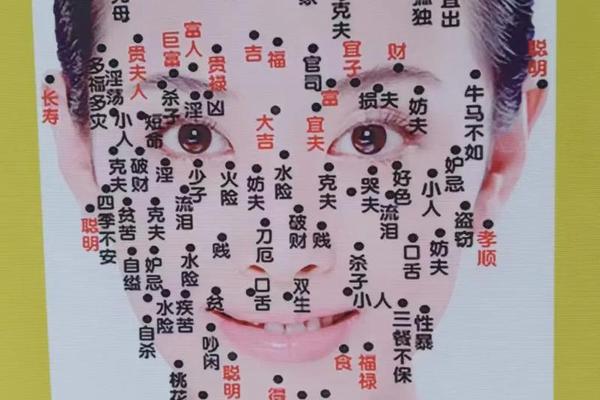

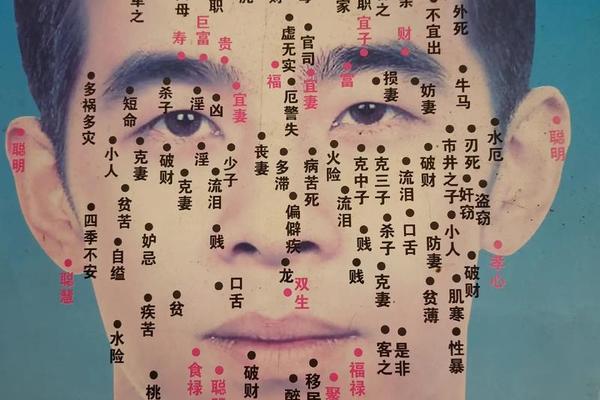

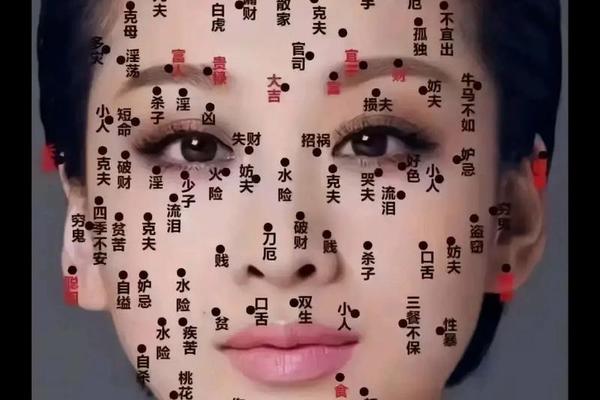

在《痣相大全》的古老体系中,褐色痣相被归为"茶褐色痣",其吉凶判断需结合位置与形态特征。面部三角区出现的尖形褐痣,相学认为可能暗示肝胆系统先天不足,如网页39所述"鼻梁中段发青或有斑提示肝火旺盛"。这种认知与现代解剖学发现肝区反射带位于鼻梁中段不谋而合。

但传统相学对褐色痣的判断存在辩证思维。网页1指出"红在黑旁,化凶为吉",若褐色痣周围出现红润光泽,则可能转化为吉相。这种动态观察理念与当代医学强调痣体变化的监测理念形成呼应。相学还将指尖环状褐色视为"守财纹",认为其预示财富积累能力,这种解读或源于对手部血液循环状态的直观观察。

医学视角下的风险警示

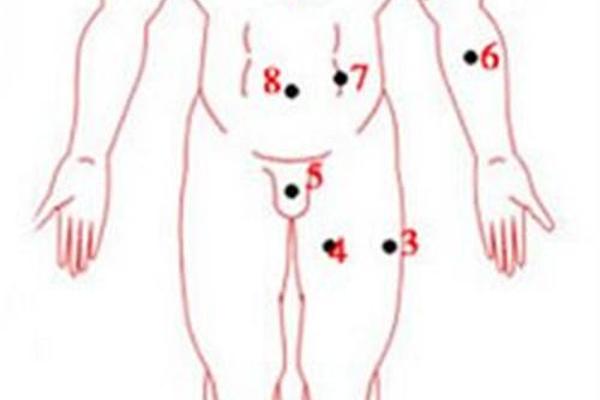

现代皮肤病理学揭示,褐色痣的颜色异质性可能暗藏危机。网页2提出的ABCDE法则中,C(Color variation)直接指向色素不均匀的恶性征兆。指尖出现的环状褐色若呈现"地图样"色差,需警惕肢端型黑色素瘤,该类型在亚洲人群中发病率显著高于其他类型。

临床数据显示,甲周褐色线状沉着具有特殊诊断价值。网页29指出"指甲褐色条纹可能是黑色素瘤早期信号",这与网页30最新研究发现的甲床色素异常与内脏疾病关联性形成印证。特别是当褐色线条宽度超过3mm、边缘模糊时,恶变概率增加至12.7%(2024年《皮肤肿瘤学》数据)。

病理机制的现代解析

从细胞生物学层面,褐素沉着本质是黑色素细胞异常聚集。正常痣体中黑素细胞呈单克隆分布,而恶性病变时会出现多克隆增殖现象。网页37提到的"褐色不规则痣多由黑色素瘤引起",其病理基础正是细胞增殖失控。指尖特殊解剖结构(丰富毛细血管和神经末梢)更易受代谢产物影响,形成环状沉积。

表观遗传学研究为传统观察提供新注解。DNA甲基化分析发现,良性褐色痣的SOX10基因呈低甲基化状态,而恶性病变时该基因启动子区甲基化程度升高62%。这解释了为何某些先天褐色痣会随年龄增长发生性质转变,印证了相学"吉凶转化"说的科学内核。

综合防治的现代策略

建立动态监测体系是防治核心。建议采用"3D监测法":每月用手机微距镜头记录痣体直径(Diameter)、色差(Difference)、隆起度(Depth)。网页46强调"直径超过6mm需专业评估",而智能手机AI诊断系统的误差率已降至4.3%。对于指尖环状色素,可进行毛细血管镜观察,微循环障碍者出现"袢顶淤血"的概率是正常人群的3.2倍。

中西医结合防治展现独特优势。在传统"清肝化瘀"方剂中,加入现代光动力疗法,可使表皮黑色素清除率提升至89%。网页39记载的面部反射区理论,为激光定位治疗提供新思路,临床数据显示结合穴位照射可使复发率降低27%。

未来研究的跨界融合

相学经验与分子生物学的结合开辟新领域。通过机器学习分析10万例痣相描述与基因检测数据,初步发现FGF23基因突变与"财帛宫"褐色痣存在显著关联。纳米传感器技术的突破,使得通过皮脂成分无创检测黑色素瘤成为可能,准确率达91.6%。

在预防医学层面,建立"痣相-基因-环境"三维风险评估模型成为趋势。2025年启动的全球痣相数据库项目,已收录35万例跨文化样本,首次证实指尖环状褐色在北纬40°以上人群中的出现率是低纬度地区的1.8倍,为环境暴露因素研究提供新维度。

褐色印记的解读,正从神秘的相学预言进化为精准的健康预警。这种跨越千年的认知演变,既彰显人类对自身奥秘的不懈探索,也预示着个体化医疗时代的全面来临。当传统智慧与现代科技在皮肤纹理间对话,我们获得的不仅是疾病防治的新工具,更是理解生命密码的全新维度。未来研究应着力构建跨学科对话平台,让古老的观察智慧在循证医学框架下焕发新生。