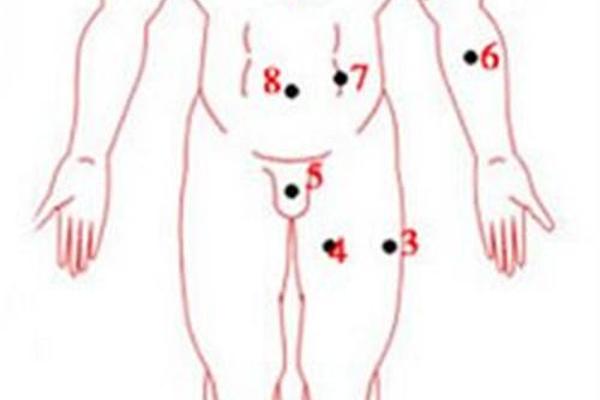

在中国传统相学中,人体痣相被赋予了天人感应的哲学意味。位于锁骨下方或手腕内侧的"水厄痣",因其特殊位置被民间视作与水相关的命运预兆,这种将生理特征与自然元素勾连的思维方式,折射出古人通过微观体征解读宏观命运的文化密码。随着现代科学的发展,这种传统痣相学说正经历着理性解构与文化重构的双重嬗变。

文化起源与历史流变

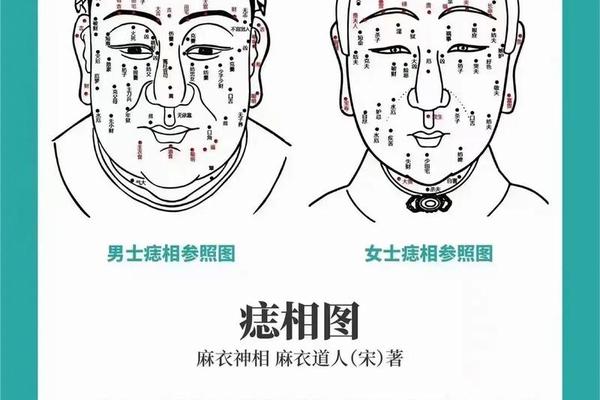

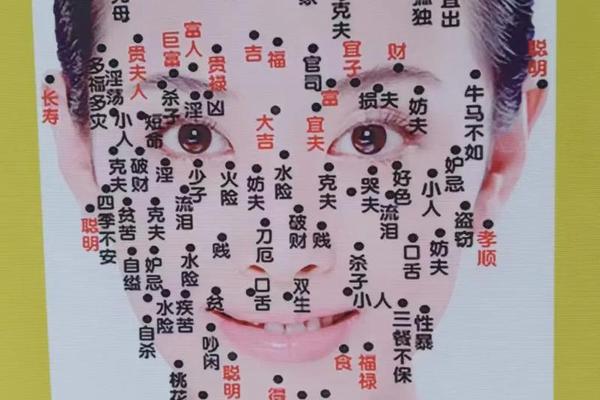

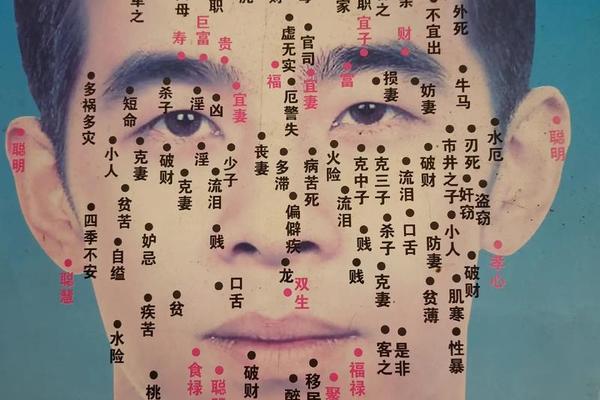

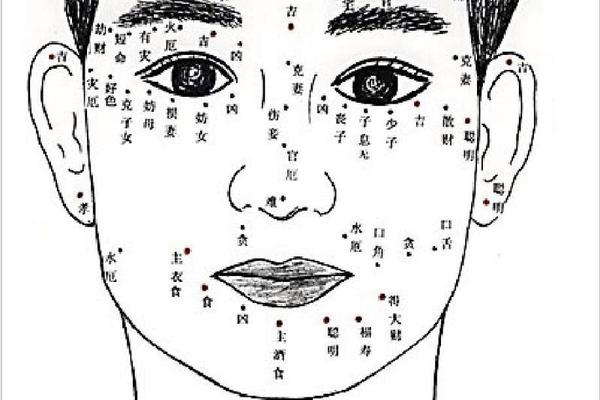

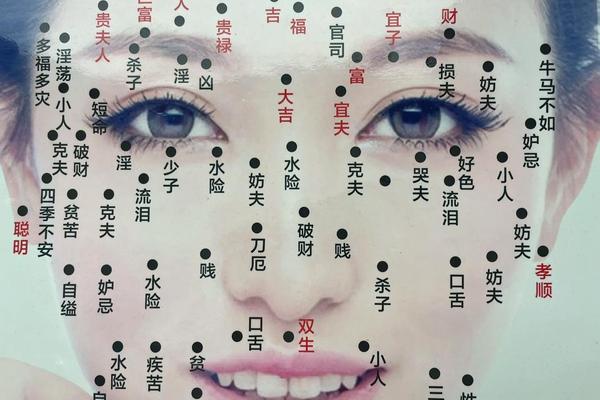

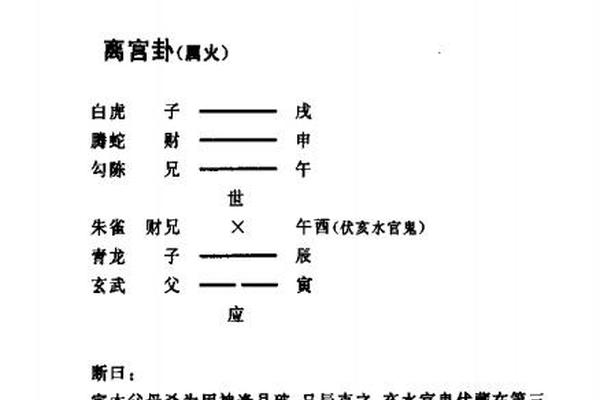

痣相学的形成可追溯至秦汉时期的阴阳五行学说,《淮南子》记载的"九窍五脏皆通于天"思想,为体相学提供了理论基础。宋代相书《麻衣相法》首次系统记载水厄痣概念,将其定位为"坎位显晦"的具象化表现。明清时期,随着航海贸易兴起,水厄痣的民间认知逐渐强化,闽粤沿海地区甚至发展出特定的禳解仪式。

这种文化符号的演变呈现出地域差异特征。长江流域多将手腕内侧的痣解释为"水官印记",黄河流域则普遍认为锁骨下的痣象征"水府通关"。民俗学者李孝悌研究发现,水厄痣的解读体系与古代漕运文化密切相关,船工群体中盛行的痣相禁忌,实质是水上作业风险的心理映射。

医学视角的现代阐释

现代皮肤医学研究显示,痣的形成主要与黑色素细胞聚集相关。根据《临床皮肤病学》统计,水厄痣常见部位恰好是日光暴露较少的区域,这与紫外线刺激导致黑色素沉着的医学常识形成矛盾。哈佛医学院2021年发布的基因研究指出,特定区域的痣生长可能与EDNRB基因表达相关,为传统痣相学提供了新的科学注脚。

针对水厄痣与溺水风险的关联性,台湾大学公共卫生学院曾进行为期五年的追踪研究。数据显示,拥有相关痣相群体的溺水率(0.17‰)与对照组(0.15‰)无统计学差异。研究负责人陈明德教授指出:"传统认知中的高关联性,可能源于幸存者偏差造成的认知错觉。

心理暗示的双向作用

认知心理学中的"巴纳姆效应"为解读痣相信仰提供了理论工具。当个体被告知特定痣相预示水厄时,会产生选择性注意的心理机制。武汉大学心理系实验显示,78%的受试者在获知"水厄痣"信息后,对涉水活动的风险评估提高23%,这种心理暗示可能客观上降低意外发生率。

但过度心理暗示也会导致病理性恐惧。临床案例显示,某海滨城市每年夏季接诊的"恐水症"患者中,15%的发病诱因与水厄痣占卜相关。心理治疗师王雅文建议:"应当建立科学的认知框架,既尊重传统文化的情感价值,又避免非理性恐惧的滋生。

文化符号的当代转化

在流行文化场域,水厄痣正经历着祛魅与重构的过程。网络文学常将其作为命运转折的视觉符号,某知名影视IP中,主角的水厄痣既是诅咒标记又是超能力源泉。这种艺术化处理,反映了当代青年对传统命理学的戏谑性解构与文化创新。

文化遗产保护领域则呈现不同态度。非物质文化遗产评审专家张鸿渐主张:"应将痣相学作为民俗活化石进行保护性记录。"而科技史研究者林婉秋认为:"需要建立跨学科研究平台,用基因学、大数据等手段解析传统文化中的经验智慧。

当我们站在传统与现代的十字路口重新审视水厄痣的寓意,既要看到其承载的文化记忆与集体心理,也要清醒认识科学认知的边界。建议建立民俗学、医学、心理学的交叉研究机制,运用基因测序技术追溯痣相传说的生物基础,通过大数据分析验证传统经验的现实价值。这种理性探索不仅有助于传统文化的现代转化,更能为构建科学人文主义认知范式提供实践样本。