在中国传统文化的浩瀚星空中,命理学始终是引人入胜的一颗星辰。唐代术数大师袁天罡创立的称骨算命法,以“骨重”为核心理念,将人的出生年、月、日、时转化为具体的重量数值,再通过“称骨歌”揭示命运的吉凶祸福。这种看似简单的算法,融合了阴阳五行与天人感应的哲学思想,至今仍在民间广为流传。本文将从历史渊源、操作逻辑、文化价值等维度,深入解析这一命理体系的奥秘。

历史渊源与理论基础

称骨算命法的起源可追溯至唐代,由袁天罡在《推背图》《五行相书》等著作中系统阐述。据《旧唐书》记载,袁天罡曾精准预测武则天称帝,其相术造诣被民间奉为“半人半仙”。该方法以出生时间对应的天干地支为基础,结合古代度量衡单位“两”与“钱”,将命运具象化为可量化的数值体系。

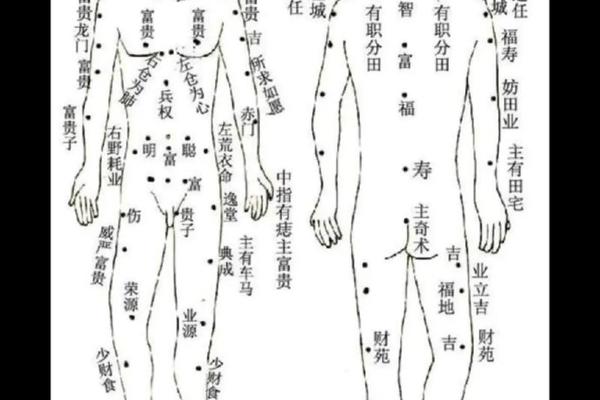

其理论核心建立在“天人合一”与“命由天定”的传统哲学上。袁天罡认为,每个人的命运轨迹如同星辰运行般存在既定规律,而出生时刻的时空能量会凝结为“骨重”,映射个体在宇宙秩序中的位置。这种将抽象命运具象化的思维,与四柱八字、紫微斗数等传统命理学一脉相承,但更强调数值化表达的直观性。

操作方法与技术解析

具体操作分为四步:首先确定出生年份对应的骨重,如甲子年属鼠为1两2钱、庚午年属马为9钱;其次匹配月份重量,正月6钱、三月1两8钱等差明显;再次计算日期重量,初一5钱、初五1两6钱逐日递增;最后结合时辰重量,子时1两6钱、卯时1两等各有定数。四者相加得出总骨重后,需对照《称骨歌》进行命运解读。

骨重等级分为三阶:二两一到三两七为“八字轻”,预示波折较多;三两八到五两四属“中等命格”,吉凶参半;五两五到七两一则为“八字重”,象征富贵通达。例如四两一钱者被描述为“聪明超群,老来逍遥享福”,而二两八钱者则需“离祖出门宜早计”。这种分级体系体现了古代社会对命运阶梯的朴素认知。

文化价值与现代启示

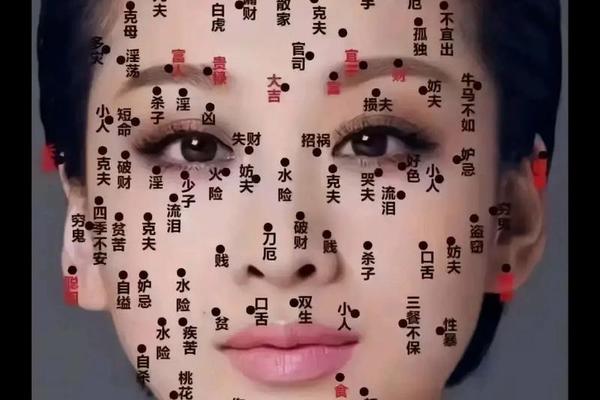

作为非物质文化遗产,称骨算命映射着传统社会的价值取向。其称骨歌中“紫袍金带坐高堂”“积玉堆金满储仓”等描述,折射出农耕文明对仕途与财富的崇拜;而“六亲无靠”“奔波劳碌”等判词,则揭示封建时代个体命运的脆弱性。这种将人生境遇符号化的表达方式,成为研究古代社会心态的重要文本。

在当代社会,该算命法的局限性逐渐显现。现代职业体系打破“士农工商”等级,女性地位提升颠覆“婚姻从夫”的预设,计划生育政策改变多子多福的观念。有学者指出,算法中“骨重越重命越好”的线性逻辑,难以解释现代社会多元成功路径。但作为文化符号,它仍为个体提供认知自我的传统视角,如将四两二钱“得宽怀处且宽怀”解读为豁达处世之道。

争议反思与科学探讨

命理学界对象数派与义理派的分歧在此集中体现。支持者认为百余年案例统计验证了其预测效度,反对者则批评其缺乏实证基础,如1949年后的骨重表与唐代原版存在明显差异。现代心理学研究指出,模糊的判词可能引发“巴纳姆效应”,使人产生心理暗示。有趣的是,大数据分析显示,骨重中等(3.8-5.4两)者现代职业满意度最高,或与适应力更强有关。

未来研究可探索两大方向:一是结合历史社会学方法,考证骨重算法在不同朝代的演变轨迹;二是运用认知科学实验,量化算命结果对决策行为的影响。例如开发双盲对照试验,比较知晓骨重判词前后个体的风险偏好变化。

袁天罡称骨算命法犹如一面棱镜,既折射出古代先民探索命运规律的努力,也映照出现代科学理性与传统玄学的碰撞。在文化传承层面,其价值在于保存了独特的数术思维与文学表达;在实践应用层面,则需警惕机械决定论对主观能动性的消解。或许正如《易经》所言:“穷理尽性以至于命”——真正的命运认知,应建立在对客观规律的把握与主体精神的觉醒之上。当我们在博物馆凝视那些泛黄的称骨歌诀时,既是在回望先人的智慧星空,也是在丈量文明进阶的步履。