人类皮肤上星罗棋布的痣,既是独特的生命印记,也承载着文化想象与医学警示。这些由黑色素细胞聚集形成的皮肤标志物,在传统相学中被赋予富贵吉凶的象征,在医学领域则被视为需要警惕的健康信号灯。从古至今,人类对痣的认知始终游走在神秘主义与实证科学的交汇地带,而现代医学的发展正不断揭开其背后的生物学密码。

一、医学视角下的痣相分类

在皮肤病理学中,痣的本质是黑色素细胞的良性增殖现象。根据发生机制可分为先天性痣与后天性痣,前者在出生时即存在,后者则随年龄增长逐渐显现。研究发现,先天性痣的形成与胚胎期黑色素细胞移行异常密切相关,其直径超过20厘米的巨大型先天性痣具有5%-10%的癌变风险。

从组织学角度,痣可细分为交界痣、皮内痣和混合痣三大类型。交界痣常见于表皮与真皮交界处,多呈扁平状,具有潜在恶变倾向;皮内痣完全位于真皮层,表现为凸起的丘疹状,表面常伴毛发,癌变风险最低;混合痣兼具两者特征,需定期监测形态变化。值得注意的是,特殊类型的蓝痣虽呈现独特的灰蓝色调,但细胞型蓝痣仍存在癌变可能。

二、危险痣相的临床识别

国际通行的ABCDE法则为识别恶性黑色素瘤提供了科学标准:不对称性(Asymmetry)、边缘不规则(Border)、颜色混杂(Color)、直径超6毫米(Diameter)、快速演变(Evolution)。临床数据显示,具有三个以上危险特征的痣,其恶变概率较普通痣增加8倍。

特定部位的痣需特别关注。亚洲人群中,50%的黑色素瘤发生于四肢末端,尤其是足底、指端等易受摩擦区域。头颈部长期暴露于紫外线下,其色素痣的DNA损伤风险显著增高,美国皮肤病学会统计显示,此类部位痣的恶变率较躯干痣高出37%。

三、文化符号与科学认知

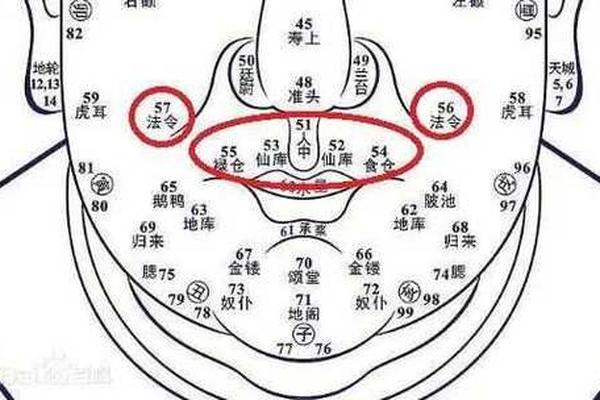

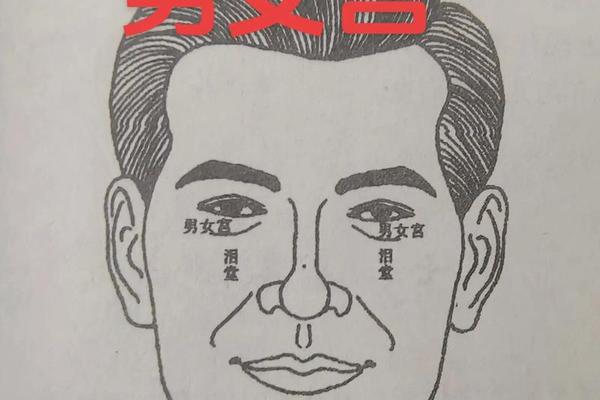

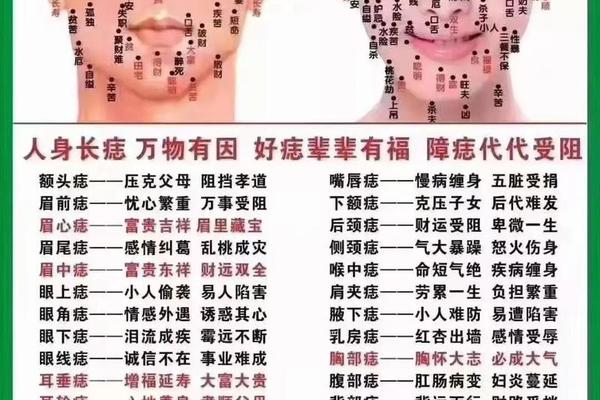

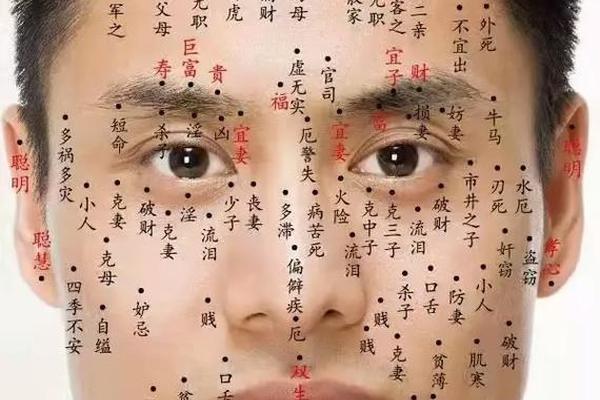

传统相学赋予不同部位痣特殊寓意:眉间痣象征智慧通达,足底痣寓意脚踏实地,耳垂痣被解读为福寿双全。这些文化阐释虽缺乏科学依据,却折射出先民对生命现象的朴素观察。现代基因研究发现,某些特殊痣相确实具有遗传倾向,如家族性非典型痣综合征(FAMM)患者携带CDKN2A基因突变,其体表常出现50-100个非典型痣。

但需清醒认识到,相学中"旺夫痣""破财痣"等说法并无生物学基础。大规模队列研究证实,耳垂痣的分布与心血管疾病发病率无统计学关联,腰背痣的数量也不能预测个人财富积累。文化解读应止步于民俗趣味,不可替代医学判断。

四、科学管理与风险防控

对于体表痣相,医学界倡导三级预防策略。基础预防强调紫外线防护,研究显示规律使用SPF30+防晒霜可使黑色素瘤发病率降低50%。二级预防依托皮肤镜技术,通过10倍光学放大与偏振光成像,可识别肉眼难辨的早期癌变征象。三级预防则要求对高危痣进行手术切除,病理学统计显示完整切除的早期黑色素瘤5年生存率达99%。

特别警示三类危险行为:反复激光点痣可能诱发细胞变异,不规范的美容操作造成创面感染率达18%,自行药蚀更可能加速恶变进程。临床建议,任何直径超过1厘米或短期形态变化的痣,均应选择手术切除而非物理祛除。

站在生物医学与文化人类学的双重维度审视体表痣相,我们既需破除迷信认知的迷雾,也要警惕潜在的健康风险。未来研究可深入探索痣相形成的表观遗传机制,开发无创筛查的生物标志物检测技术。对普通民众而言,建立"观察-记录-问诊"的常态化监测机制,方能在守护健康与尊重文化传统间找到平衡支点。毕竟,每一颗痣都是生命赠予的独特印记,理性认知才是对待它的最佳态度。