在痣相学的传统解读中,痣的位置常被赋予特定的命运寓意,然而一个容易被忽视的核心问题是:痣相图是否需要以镜像形式呈现?例如,当人们对照古籍或网络上的痣相图时,是否应将自己面部的左右位置与图示相反?这一问题不仅涉及传统文化中的相术实践,更与现代人的自我认知方式产生碰撞。

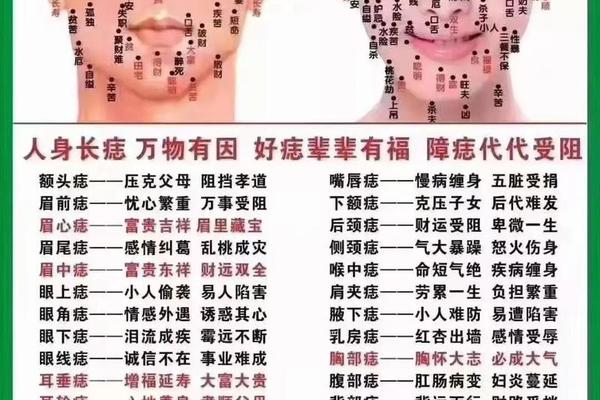

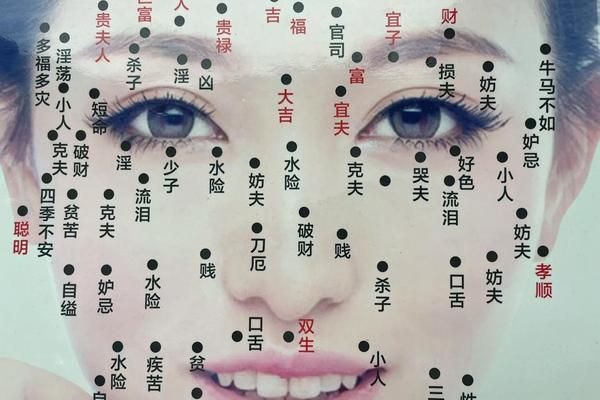

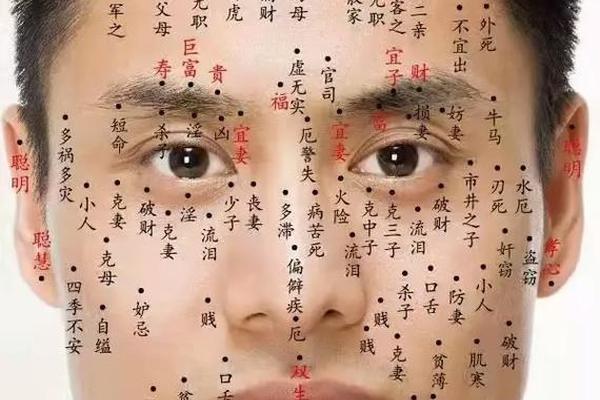

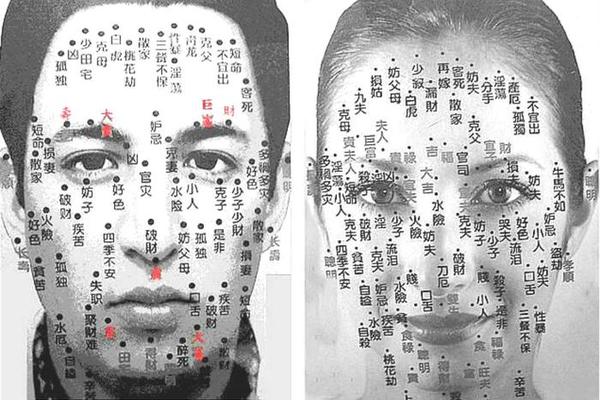

从历史文献来看,痣相图的绘制逻辑具有明确的镜像属性。古代相术师在传授痣相知识时,通常以观察对象的面部为基准绘制图谱,导致图谱呈现的左右方向与观察者自身视角相反。例如,《黄帝内经》等典籍中的面相图多采用“对面视角”,即图示左眼对应被观察者的右眼。这一传统延续至今,许多网络痣相图仍沿用镜像模式,若直接对照可能导致解读偏差。例如,网页8明确指出“痣相图中的左边通常代表了实际的右边”,这与现代人自拍时看到的镜像效果相似。

这种绘制逻辑的根源,可能与古代师徒授受的实践方式有关。相术师在面对面教学时,图谱需与被观察者的面部方向一致,而非自我观察的视角。痣相图的镜像属性本质上是一种“他者视角”的产物,与个体自我观察的“主体视角”存在天然差异。这一矛盾在现代社会尤为凸显,当人们试图通过痣相图进行自我对照时,往往需要主动进行左右转换的思维训练。

二、左右区分的文化象征与科学验证

传统文化对痣相左右位置的象征意义赋予,构成了痣相学的重要理论基础。古籍《麻衣相法》中提出“左主阳,右主阴”的原则,将左脸与男性、事业关联,右脸与女性、家庭对应。网页12的案例显示,右脸痣相被解读为“主贵”,暗示社会地位提升,而左脸痣相则与财富积累相关。这种区分在具体应用中存在显著差异:如网页35提到嘴角右上方痣象征“飞黄腾达”,而同样位置在左脸可能仅代表“口福”。

然而现代解剖学研究表明,人体左右面部在神经分布、肌肉运动等方面并无本质差异。网页21引述北京大学肿瘤医院郭军教授的观点,强调医学上关注的是痣的生物学特征(如形状、颜色变化),而非其象征意义。心理学研究则揭示,人们对左右象征的认知更多源于文化建构。例如网页41提到的“巴纳姆效应”,即人们倾向于接受模糊且正面的描述,这可以解释为何同样的痣相在不同文化中会被赋予截然不同的寓意。

值得注意的是,部分研究试图调和传统与现代认知。网页30指出,虽然科学无法证实痣相学的命运关联,但面部对称性确实影响审美判断,这可能间接导致“吉痣”位置的社会心理效应。例如对称分布的痣可能被视为“和谐”象征,而不规则分布的痣则触发负面联想,这种心理机制或可部分解释传统痣相学的持久影响力。

三、实际应用中的认知误区与修正建议

在当代痣相解读实践中,镜像认知误区可能导致两种典型偏差:其一是将图谱直接套用于自我观察,忽视左右转换的必要性;其二是过度解读细微的位置差异。网页12的案例显示,有人因误读痣相图方向而错误判断“贵人运”位置,导致不必要的心理负担。医学专家在网页22中警示,这种认知偏差可能延误对恶性黑色素瘤的及时诊断,因为患者更关注痣的“吉凶”而非医学指征。

为减少认知偏差,建议建立双重参照系:一方面保留传统图谱的镜像属性以供专业相术分析,另一方面开发基于主体视角的自检工具。例如网页8提到的自拍式痣相图,通过技术手段自动校正镜像效果,使普通用户能够直观对照。医学界提倡的“ABCDE法则”(观察对称性、边界、颜色、直径、演变)可为传统痣相学提供科学补充,帮助公众区分民俗信仰与健康风险。

未来研究可深入探索文化认知与生物学特征的交互作用。例如追踪长期相信特定痣相寓意的人群,分析其心理预期是否通过行为改变(如更积极社交或规避风险)间接影响命运轨迹,这类研究或能揭示传统文化作用的心理机制。跨文化比较研究(如对比中西方痣相解读差异)也有助于厘清文化象征系统的形成规律。

痣相图的镜像属性本质上反映了传统文化中“他者观察”与“自我认知”的视角差异,这种差异在数字时代因自拍文化普及而被进一步放大。通过解析绘制传统、文化象征与现代科学的三重维度,我们可以更理性地看待痣相学:既承认其作为文化遗产的符号价值,也警惕过度解读带来的认知偏差。对于普通公众而言,关键在于建立分层认知——将痣相文化视为审美趣味的延伸,同时以医学标准守护健康底线。未来研究若能整合文化心理学、医学和数字技术,或将为传统相术的现代化转型开辟新路径。