在中国传统文化中,面相学承载着人们对命运与健康的朴素认知,而“杀子痣”作为一种特殊的痣相符号,常被赋予克子、损嗣的神秘色彩。这种痣相多被认为生长于女性面部或身体的特定位置,暗示着与子女关系的紧张、生育困难甚至后代运势的坎坷。尽管现代科学已证实痣的形成与遗传、紫外线暴露等生理因素相关,但关于“杀子痣”的文化解读仍深刻影响着部分人群的心理与行为选择。本文将从传统相学、现代科学、社会文化等多维度解析“杀子痣”的象征意义与争议,探讨其背后的复杂意涵。

一、传统相学中的杀子痣解读

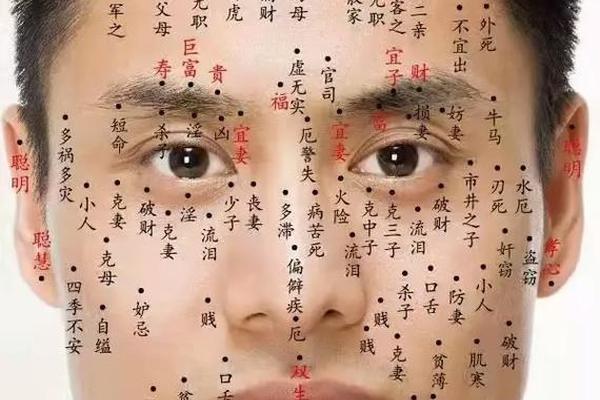

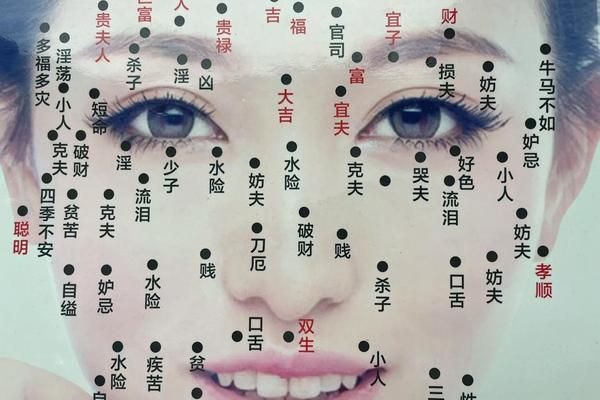

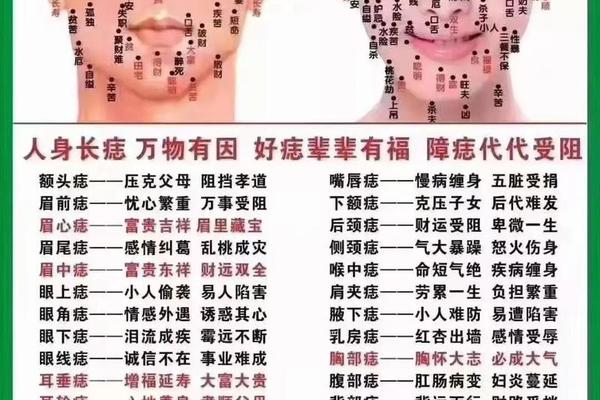

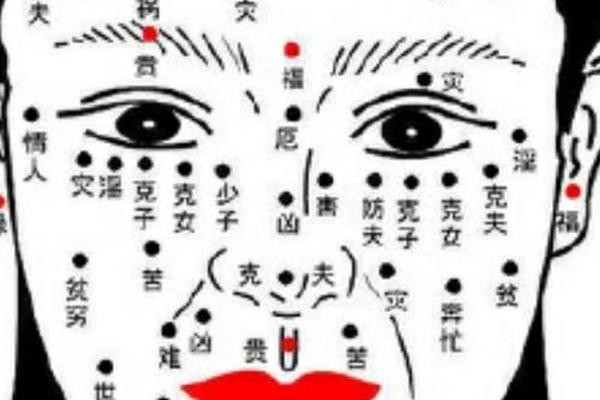

在传统面相学中,“杀子痣”被定义为一种与子女命运密切关联的痣相。其典型位置包括鼻翼两侧接近脸颊处、下眼睑子女宫区域以及脐部等特殊部位。例如,鼻翼附近的痣被认为会压制子女的财运与人际关系,导致子女事业受阻、性格孤僻;而下眼睑的痣则被称为“哭痣”,暗示肾气不足或生殖系统问题,可能影响生育能力。

古籍《麻衣相法》曾提及:“痣生山根,刑克子孙”,其中“山根”即鼻梁根部,与鼻翼痣相呼应。相学理论认为,这类痣相的形成源于先天命格中的“煞气”,其颜色、形状及位置共同构成对子女运势的压制。例如,颜色深黑、边缘模糊的痣被认为煞气更重,而凸起带毛的痣则可能兼具健康风险。民间甚至有“痣破子女宫,三代少子孙”的说法,将眼袋部位的痣与家族人丁凋零相联系。

二、现代医学视角的重新审视

从医学角度看,“杀子痣”并非科学概念。皮肤科研究指出,痣的本质是黑色素细胞聚集,其形成受遗传、激素水平和紫外线暴露影响,与命运无直接关联。医学关注的焦点在于痣的形态变化:直径超过6毫米、边缘不规则、颜色不均或快速增大的痣可能提示黑色素瘤风险,需及时就医检查。

值得注意的是,某些传统“杀子痣”位置恰好与中医脏腑反射区重叠。例如,鼻翼属脾胃反射区,该部位的异常可能反映消化系统问题;下眼睑对应肾经,色素沉积或与肾功能有关。这种巧合使得部分健康问题被误读为“克子”征兆。现代医学统计显示,女性生殖健康问题多与内分泌失调、感染等因素相关,而非特定痣相所致。

三、社会文化心理的多重影响

“杀子痣”观念的延续,折射出传统文化中对母职与血缘传承的焦虑。在重男轻女思想影响下,无子女性常被归因于面相缺陷,这种归因模式加剧了女性的心理负担。研究显示,约23%咨询祛痣的女性主因是“担心影响子女运势”,其中多数伴有焦虑或抑郁倾向。

民间化解方法如佩戴红绳、悬挂桃木剑等,本质上是通过仪式行为缓解心理压力。心理学分析认为,这些行为通过“控制感重建”机制起作用——当个体认为通过特定手段可改变命运时,焦虑水平显著下降。但过度依赖此类方法可能延误科学治疗,曾有案例显示女性因迷信“克子痣”而拒绝产检,最终导致妊娠并发症。

四、理性认知与科学应对建议

面对“杀子痣”相关困扰,应建立科学认知框架。首先需明确:痣相与生育能力、子女发展无因果关联,生育问题需通过生殖医学检查确诊。对于影响心理健康的痣相焦虑,可寻求心理咨询进行认知行为干预。

从健康管理角度,建议定期进行皮肤镜监测,特别关注快速变化的痣。传统相学中提及的鼻翼、眼睑等部位若出现异常,应优先排查鼻炎、肾小球滤过率等生理指标。文化层面,可通过社区科普讲座破除迷信,强调子女成长受家庭教育、社会环境等多元因素影响。

“杀子痣”作为传统文化符号,承载着人们对家族延续的深切关注,但其本质是前科学时代对未知现象的隐喻式解读。现代人应以辩证态度看待:既尊重其文化研究价值,又警惕其对个体健康的潜在危害。未来研究可进一步探讨传统痣相理论与区域生育率的相关性,或通过大数据分析特定痣相人群的生育特征,从而在科学与人文之间架设更理性的认知桥梁。唯有将命运主动权交还给人自身的选择与行动,才能真正超越面相宿命论的桎梏。