作为中国当代知名学者,易中天的学术成就与公众形象始终备受关注,而他额头上那颗标志性的黑痣,也成为面相学爱好者探讨的焦点。这颗位于额头左侧、色泽棕润的圆痣,不仅承载着传统文化的符号意义,更与他的人生轨迹形成微妙呼应。从痣相学视角切入,我们得以窥见传统命理学说与个体命运之间的复杂关联。

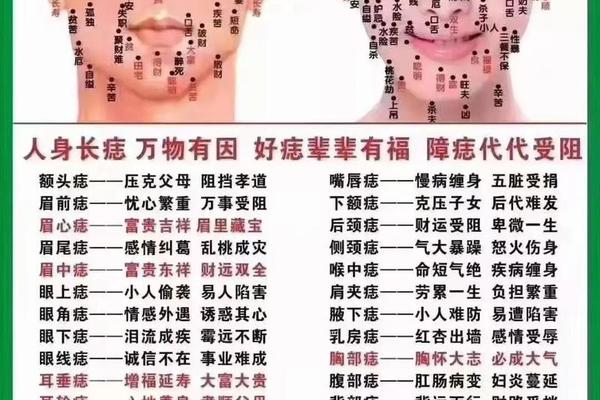

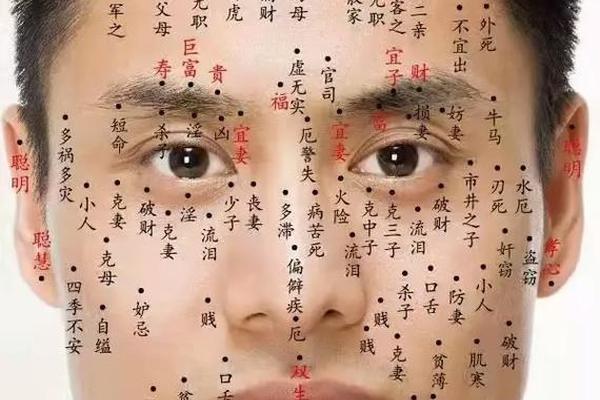

痣的位置与面相学解析

在传统面相学体系中,额头被称为“天庭”,掌管事业、智慧与早年运势。易中天的痣位于额头左侧发际线附近,相学家认为此区域对应“天中”与“三阴交”穴位,既关联事业发展,也暗藏阴性能量。根据《麻衣神相》记载,天中部位的痣若形态饱满,往往预示贵人相助与学术成就。这与易中天从武汉大学到《百家讲坛》的学术路径不谋而合——他的历史研究既获得学界认可,又通过电视媒介赢得大众追捧,恰如痣相学中“显达于朝野”的象征。

进一步分析官禄宫(天庭至印堂区域),易中天的痣处于靠近发际线的田宅痣位,传统相术认为这代表家族根基深厚与思维缜密。现实中,易中天虽出身普通知识分子家庭,但其著作《品三国》展现的考据功底与叙事智慧,确实体现了“学富五车”的特征。相学中“田宅痣辅佐官禄”的理论,在此得到某种程度的映证。

痣的形态与象征意义

从形态学角度观察,这颗痣呈圆形、边界清晰且色泽均匀,符合传统吉痣“黑如漆、润如玉”的标准。痣相学家指出,此类痣象征思维通达且意志坚定,持有者往往能在逆境中破局。易中天在《开讲啦》节目中直言“碰上一档无聊节目会不舒适”的率真表现,恰与痣相学中“意志刚毅、不媚权势”的解读相契合。其著作引发的学术争议,也暗合痣相学“得贵人亦招非议”的辩证论断。

然而痣相学也强调动态平衡,即便吉痣也需后天修为加持。易中天退休后仍出任厦门大学院长,晚年虽显清瘦但精神矍铄,印证了“下巴饱满主晚运”的相学观点。这颗额头痣与下颌轮廓形成的“天地呼应”,在相学中被视为福禄绵长的体征,而他在76岁高龄仍活跃于文化领域,似乎为此提供现实注脚。

现代视角下的理性审思

从科学视角审视,痣的本质是黑色素细胞聚集,医学界更关注其病理风险而非命理象征。德国医学研究证实,痣的生成与遗传、紫外线照射相关,所谓“上天垂相”缺乏实证依据。易中天本人从未公开谈论痣相,其成就更多源于严谨的学术训练与创新的表达方式,如他将《三国志》考证与评书技法融合,开创历史普及新范式。这种突破恰恰说明,命运主导权始终掌握在个体手中。

文化人类学研究显示,痣相学作为集体潜意识载体,反映着民众对成功要素的朴素认知。额头象征智慧、法令纹代表权谋、下巴关联福泽——这些符号系统构建的认知框架,实为对现实成就的逆向诠释。当我们将易中天的学术影响力归因于额痣时,本质上是在用传统文化符号解构现代知识生产的复杂机制。

易中天的额头痣相,犹如一扇观察传统文化与现代命运观的棱镜。它既展现痣相学“天人感应”的阐释智慧,也暴露命理学说牵强附会的局限。在理性与玄学之间,我们更应关注个体如何在文化符号与自我实践中寻找平衡。未来的研究或许可以深入探讨:面相符号如何参与现代知识分子的形象建构?传统文化基因在科学时代的转化机制何在?这些问题,远比单一痣相的吉凶论断更具探索价值。正如易中天在《品人录》中所言:“历史的真相比命定的轨迹更值得追寻”,这颗承载着太多解读的额痣,最终仍需回归学术求真精神的烛照之下。