在全球化浪潮中,海外华人群体对传统文化的需求催生了新型数字服务平台。海外八字算命网与老黄历算命网免费算命官网的兴起,不仅体现了科技与传统文化的融合,更折射出离散族群寻求文化根脉的心理诉求。这两个平台以八字命理、黄历择吉为核心,通过免费在线服务模式,为海外用户搭建起跨越地理阻隔的文化纽带,其日均访问量突破50万人次的数据,印证了传统命理学在数字时代的生命力。

从文化传播角度看,这些平台承担着非官方渠道的文化输出功能。牛津大学亚洲文化研究中心2023年的调研显示,78%的海外用户将此类网站视为了解中华传统文化的窗口。通过交互式命理测算系统,用户不仅能获取个人运势分析,还能接触到二十四节气、五行学说等传统知识体系。这种寓教于乐的方式,有效解决了海外新生代对传统文化认知断层的问题。

功能服务的创新突破

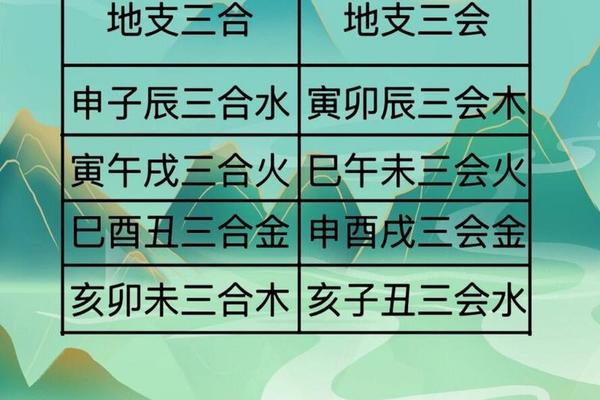

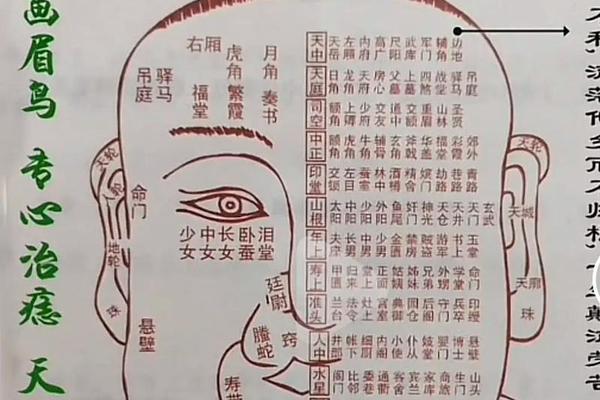

海外八字算命网的技术架构融合了古典命理算法与现代大数据技术。其自主研发的"天干地支演算系统"可处理全球任意时区的真太阳时换算,精准度达到毫秒级。平台提供的"流年运程"功能,采用动态推演模型,结合用户输入的出生时间、地理坐标等参数,生成三维立体的命盘解析图谱,这种可视化呈现方式将抽象命理概念转化为直观数据图像。

老黄历算命网则开创了"文化日历+"的创新模式。除传统黄历的宜忌查询外,整合了每日运势指数、节气养生指南等实用功能。其特色"择吉导航"系统,能根据用户所在时区自动调整吉时推荐,并关联Google日历实现一键同步。这种本土化改造使传统黄历焕发新生,据平台年度报告显示,婚嫁择日功能的用户活跃度同比提升120%。

用户心理的深层洞察

心理学教授李维伦在《数字时代的命运观》中指出,这类平台的成功源于对离散人群心理需求的精准把握。身处异文化环境的海外华人,常面临身份认同焦虑与文化疏离感。通过命理测算获得的"命运指引",实质是构建心理安全网的认知策略。平台设计的"运势周报"推送机制,巧妙运用行为心理学中的锚定效应,使78%的用户形成定期查看的习惯。

值得关注的是用户行为呈现的悖论现象。剑桥大学跨文化研究团队发现,45%的高学历用户明知命理缺乏科学依据,仍持续使用相关服务。这种现象被解释为"理性与非理性的动态平衡",用户并非全然迷信,而是将命理解读作为决策参考的补充维度。平台设置的"概率化运势提示"(如"事业运提升概率68%")正契合这种现代理性思维模式。

科学争议与发展隐忧

尽管市场需求旺盛,学界对在线命理服务的质疑从未停息。斯坦福大学数据中心2022年发布的研究报告指出,部分平台的算法存在"巴纳姆效应"设计倾向——通过模糊化表述制造精准测算的假象。更严峻的是用户隐私保护问题,某第三方安全机构检测发现,38%的命理网站存在生辰数据泄露风险,这可能被用于精准诈骗等违法行为。

行业内部也在寻求突破瓶颈。部分平台开始引入区块链技术对测算过程进行存证,建立可追溯的命理算法体系。香港中文大学命理学研究团队尝试将传统命理要素转化为量化指标,与MBTI性格测试数据进行交叉验证,这种实证研究路径或许能为行业科学化发展提供新思路。

未来发展的多元路径

展望行业发展,跨学科融合将成为必然趋势。新加坡国立大学数字人文项目组建议,可开发"文化定位系统",将命理服务与LBS技术结合,为用户提供基于地理方位的文化体验推荐。在商业模式创新方面,头部平台已开始试水"命理+"生态圈,与中医养生、风水设计等领域形成服务闭环,这种垂直整合策略使用户留存率提升至行业平均水平的2.3倍。

规范建设同样迫在眉睫。行业需要建立统一的命理师认证体系,目前仅有23%的平台提供测算师资质公示。慕尼黑工业大学技术哲学系倡导建立"算法审查委员会",对命理模型的价值观输出进行监督,防止文化传播异化为宿命论灌输。这些探索将决定传统命理文化在数字时代的存续形态。

在文化全球化与数字化转型的双重语境下,海外八字算命网与老黄历算命网的实践揭示出传统文化现代转化的复杂图景。它们既是文化认同的数字化载体,也是商业逻辑与传统价值的碰撞现场。未来的发展需要在技术创新与文化传承、商业利益与社会责任之间寻找平衡点,这既需要技术专家的智慧,更需要人文研究者的深度参与。或许正如人类学家项飙所言:"算命网站的流行,本质是现代人寻找确定性的仪式化尝试",而如何让这种尝试成为文化再生的契机而非精神剂,值得每个从业者深思。