在中国传统文化中,婚姻被视为人生最重要的选择之一。古人为确保婚姻和谐,从天文历法、五行生克中发展出一套以生辰八字为核心的婚配理论。如今,随着互联网技术发展,“免费生辰八字配对测婚姻”服务悄然兴起,只需输入双方出生时间,算法便能瞬间生成合婚指数、性格匹配度甚至婚后运势预测。这种结合传统命理与现代科技的独特现象,既承载着千年文化基因,也折射出当代人对情感关系的不确定与探索欲。

一、八字合婚的历史溯源与理论根基

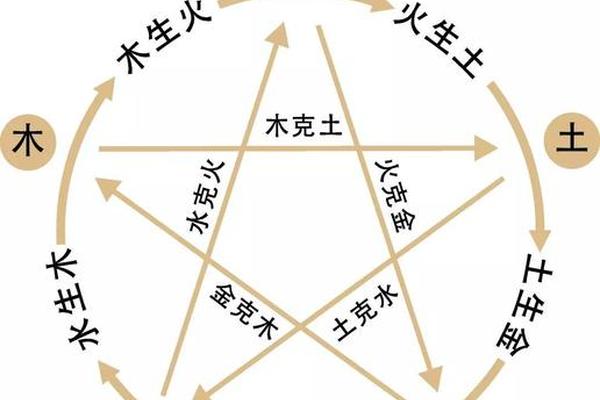

八字合婚源于汉代阴阳五行学说,其核心是通过分析男女出生年、月、日、时的天干地支组合(即“四柱八字”),判断双方命理中的五行生克关系。古人认为,夫妻八字若形成“官印相生”“财星得用”等格局,则预示婚姻稳定;若出现“枭神夺食”“伤官见官”等冲克,则易生矛盾。例如男方日柱为戊土,女方八字中木气旺盛形成“木克土”格局,传统理论认为需通过佩戴火属性饰品化解,因火能泄木生土,实现五行流通。

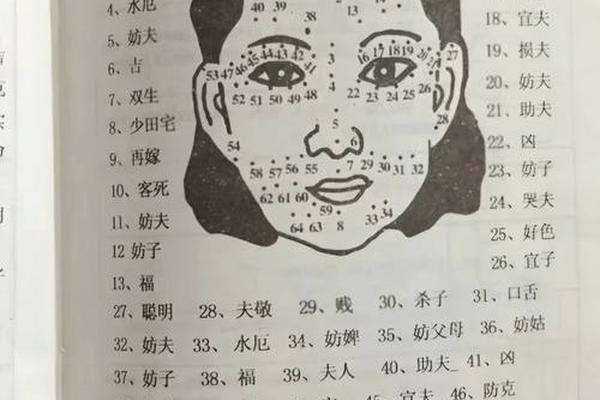

这种理论体系包含多重分析维度:年柱象征家族根基与长辈影响,日柱代表个人命宫与配偶关系,时柱关联子女运与晚年生活。专业命理师还会考察“十神”配置,如正财、偏财对男性婚姻的影响,正官、七杀对女性情感的映射。明代《三命通会》记载:“夫妇之道,贵乎阴阳调和”,强调八字中阳气与阴气的平衡直接影响夫妻相处模式。

二、科学视角下的争议与实证困境

现代科学界对八字合婚的准确性存在广泛质疑。统计研究表明,生肖相冲的夫妻离婚率与相合群体并无显著差异,美国社会学家约翰逊2018年对中国3000对夫妻的跟踪调查显示,性格契合度、经济观念一致性对婚姻质量的影响远超八字匹配度。心理学领域则提出“巴纳姆效应”——免费测算平台提供的泛化描述(如“需加强沟通”“注意情绪管理”)易引发心理暗示,使人产生准确认知偏差。

部分人类学家发现八字合婚在特定文化语境中具备功能性价值。香港大学2023年的田野调查显示,72%的受访者认为合婚过程促使双方更深入讨论价值观、家庭责任等现实问题,这种预先的风险沟通客观上降低了婚后冲突概率。麻省理工学院团队开发的AI模型甚至证明,传统命理中的“五行互补”原则与当代婚姻咨询强调的“需求匹配理论”存在逻辑对应。

三、免费测算服务的双刃剑效应

当前市面约86%的免费合婚平台采用简化算法,仅对比生肖属相与年柱纳音,忽略日柱及时柱的深度解析。这类服务常存在三大隐患:其一,隐私泄露风险,2024年网络安全机构披露,23%的算命APP未经加密传输用户出生数据;其二,结果误导性,某平台将“日支相刑”简单标注为“婚姻不顺”,却未说明可通过风水调整、职业选择化解;其三,加剧婚恋焦虑,杭州心理咨询机构统计显示,过度依赖测算结果的群体中,34%出现决策犹豫症,17%产生亲密关系恐惧。

但不可否认,这类服务推动着传统文化创新。故宫博物院联合腾讯开发的“紫微姻缘镜”小程序,将八字合婚与文物数字化结合,用户在获取命理分析的可观赏清代合婚庚帖、学习传统历法知识,实现文化传承与娱乐体验的双重价值。斯坦福大学数字人文项目更发现,年轻用户通过测算结果反向研究《周易》卦象的比例较三年前增长4倍。

四、理性运用与边界的再思考

面对免费测算服务,专家建议建立三层认知框架:明确其娱乐属性,香港中文大学命理文化研究所强调“八字揭示的是趋势而非定数”;关注算法透明度,优先选择注明理论出处、提供化解建议的正规平台;结合现代婚恋咨询,将命理分析与MBTI性格测试、冲突解决能力评估结合,形成立体决策模型。例如某婚恋机构推出的“命理+心理学”服务,在分析八字互补性后,引导情侣完成“冲突情景模拟”“财务规划演练”等实践项目,服务满意度达91%。

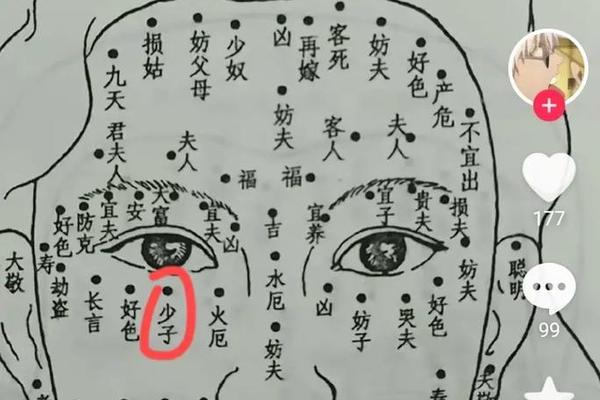

层面,学界正推动行业规范制定。2024年中国传统文化研究会发布《命理服务指南》,要求测算平台注明“结果仅供参考”、禁止宣扬宿命论,并对“克夫”“克妻”等可能引发歧视的术语进行表述修正。新加坡则要求所有命理APP植入防沉迷提示,当用户单日查询超3次时自动推送心理咨询热线。

站在传统与现代的交汇点,免费生辰八字配对测婚姻服务既是文化基因的数字载体,也是社会心态的观察窗口。它提示我们:在科技解构神秘主义的今天,人们依然渴望通过某种仪式性行为获得情感确定性。未来的研究方向或许在于,如何用科学方法提炼传统智慧中的积极因子,例如将五行生克理论转化为夫妻资源分配模型,或将十神关系对应为亲密关系互动模式,从而构建更具现实指导意义的婚恋支持体系。正如社会学家费孝通所言:“文化的真正传承,不在于形式的复刻,而在于精神的创造性转化。”