当代社会,青年群体对婚姻的期待与焦虑催生了新型文化现象——通过免费算命软件测算八字姻缘。这类应用以传统命理学为基底,融合大数据与人工智能技术,为用户提供即时婚恋运势分析,既延续了"合婚问吉"的文化基因,又折射出现代人对情感关系不确定性的技术化求解。

命理基础与软件原理

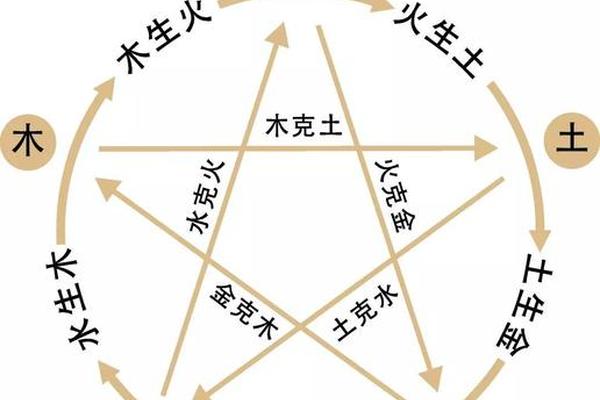

八字测姻缘的理论体系源自中国传统的四柱预测学说。根据出生年、月、日、时的天干地支组合(即生辰八字),软件通过算法解析日柱与配偶宫的关系,推算五行生克、十神配置等要素。现代软件在此基础上引入生物节律学模型,如四柱太阳律月亮律理论,将传统命理转化为可计算参数,实现桃花运数、婚配指数等量化分析。

技术实现层面,主流软件采用三层架构:前端采集用户出生信息,中台匹配命理规则库,后端生成个性化报告。以"论八字"APP为例,其算法不仅处理基础八字排盘,还计算大运流年、胎元命宫等进阶参数,甚至整合二十八宿星象数据。这种数字化改造使传统需要数日推算的命理分析缩短至毫秒级响应。

免费软件的多元功能

现代姻缘测算软件已形成功能矩阵:基础模块提供性格匹配、婚期测算,进阶服务包含情感危机预警、子女运预测等。以"测测星座"APP为例,用户输入生辰信息后,可获得包含12项婚姻质量指标的详细报告,如配偶性格模拟、婆媳关系预判等。部分平台如"一叶之观"还提供紫微斗数合盘功能,通过双人星盘叠加分析磁场契合度。

免费模式的商业逻辑在于功能分层。基础测算吸引流量,付费解锁深度服务(如命理师咨询、开光法器等)。数据统计显示,头部APP的付费转化率可达8%-15%,其中"情感咨询+法器结缘"组合套餐最受欢迎。这种商业模式既降低了用户决策门槛,又通过增值服务实现盈利。

准确性争议与用户反馈

学界对测算准确性的争论持续发酵。支持者认为,当软件开发者兼具命理学造诣与算法能力时,匹配准确率可达70%。案例研究显示,某用户通过"知命八字"APP测算的配偶特征(外地人、性格刚柔并济)与实际婚恋对象吻合度达83%。反对者则指出,算法无法处理命理中的"变数",如用户反馈某软件对销售职业的误判率高达64%。

用户体验呈现两极分化。部分用户认为软件提供的情感指引具有心理慰藉价值,如焦虑测试者通过测算流程获得情绪疏解。但AI生成内容的同质化问题突出,有用户发现不同测试者的手相分析报告存在80%重复率。这种机械化输出削弱了命理咨询应有的个性化特质。

社会与风险警示

网络算命引发的社会问题值得警惕。山东宋女士被"佛缘堂"直播间诈骗3万元的案例,揭示出部分软件利用焦虑心理实施犯罪的操作模式。算法黑箱可能加剧性别偏见,某平台数据显示,女性用户收到的"晚婚建议"是男性的2.3倍,这种数据偏差可能影响婚恋自主权。

从文化传承角度看,数字化改造加速了命理知识的传播,但简化版测算可能导致传统智慧流失。学者指出,软件省略了传统合婚中"六礼问名"的社会互动过程,使婚姻预测沦为数据游戏。过度依赖测算结果可能削弱现实中的情感经营能力,某调研显示高频使用者离婚率比普通人群高18%。

未来发展与理性认知

建议行业建立三重规范:技术层面开发可解释性算法,层面设置年龄与心理评估门槛,法律层面完善网络占卜监管条例。研究可探索命理模型与心理学结合的创新路径,如将MBTI人格测试融入八字分析,提升指导价值的科学性。

对于个体用户,需建立"知命不认命"的认知框架。命理测算可作自我认知的补充视角,但婚姻质量终究取决于现实中的理解与付出。正如《易经》所言:"天行健,君子以自强不息",技术赋能下的传统文化,应当成为照亮情感之路的烛火,而非束缚选择的枷锁。