在中国传统文化中,人体上的痣被视为解读命运与性格的密码。古人通过观察痣的位置、颜色和形态,将其与五行、气血、社会等理论结合,形成了一套独特的痣相学体系。尽管现代科学将痣的形成归因于黑色素细胞的聚集,但痣相学作为一种文化遗产,仍在民间流传,并引发人们对自我认知与命运关联的思考。本文将从传统理论、位置解析、形态与健康关联,以及现代科学视角等多维度探讨痣相学的深层逻辑。

一、传统痣相学的理论基础

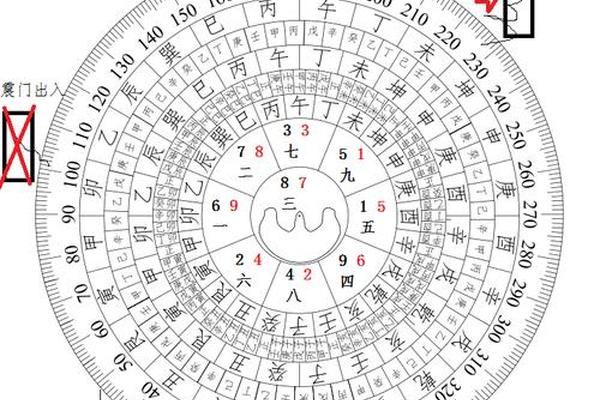

痣相学的核心在于“天人感应”思想,认为人体与宇宙能量相通,痣的位置对应不同运势维度。例如,下颌底部的痣因靠近颈部气血通道,被认为可能影响能量传递与晚年运势。传统相学还将痣分为显痣(可见部位)与隐痣(隐蔽部位),隐痣多主吉,显痣则需结合形态判断。

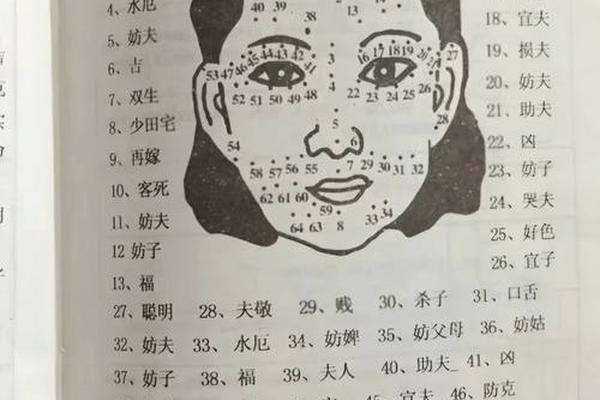

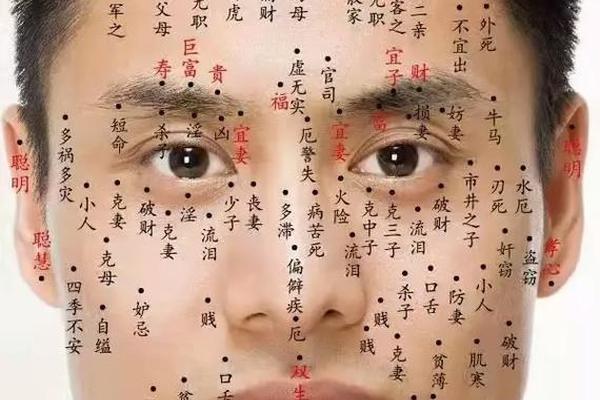

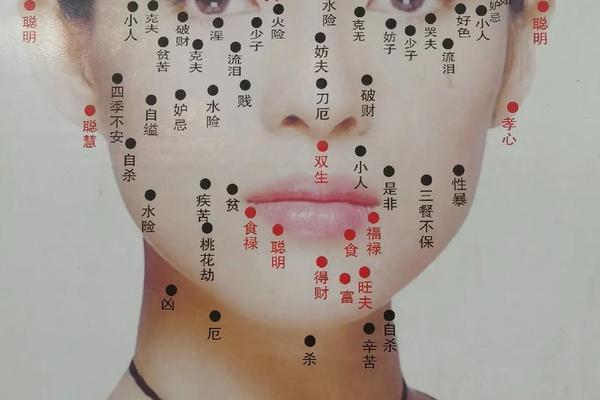

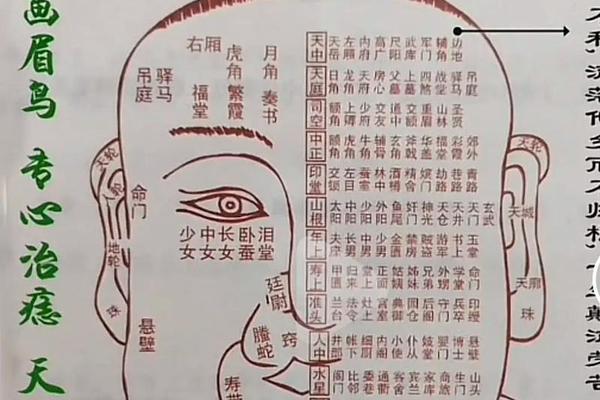

从五行理论看,下颌属土,象征稳定与承载能力,因此下颌饱满者常被认为具备财富积累的潜力。而面部不同区域的划分更精细:额头关联事业,鼻梁象征财运,眼角涉及情感。这些理论虽缺乏科学实证,却体现了古人对人体与自然关系的哲学化解读。

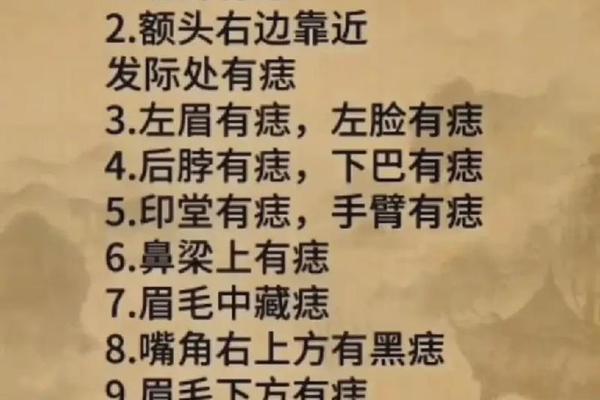

二、痣的位置与命运解析

面部痣的象征意义:额头正中的痣被称为“天中痣”,代表智慧与贵人运;鼻翼痣则暗含财运波动。例如,下颌底部的“抬头痣”被认为赋予人敏锐的洞察力,但可能伴随感情波折。值得注意的是,同部位痣的吉凶还需结合颜色判断——红痣多吉,黑痣需谨慎。

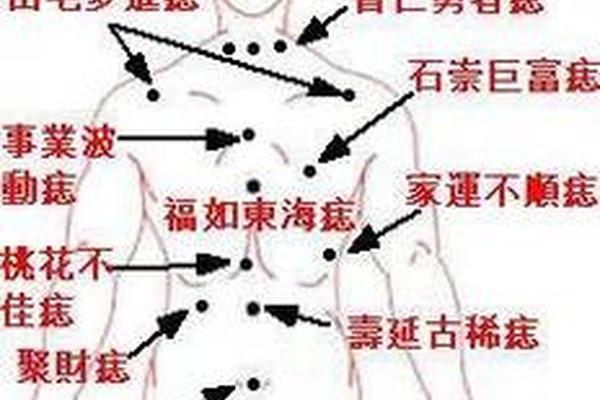

身体痣的多元解读:手脚部位的痣常与劳碌或财富相关。脚底痣在相学中被称作“峰候带相”,象征领导力;而手背痣可能预示事业需依靠人际网络。现代人常关注的锁骨痣、肩部痣,在传统理论中分别关联情感魅力与责任压力。

三、痣的形态与健康关联

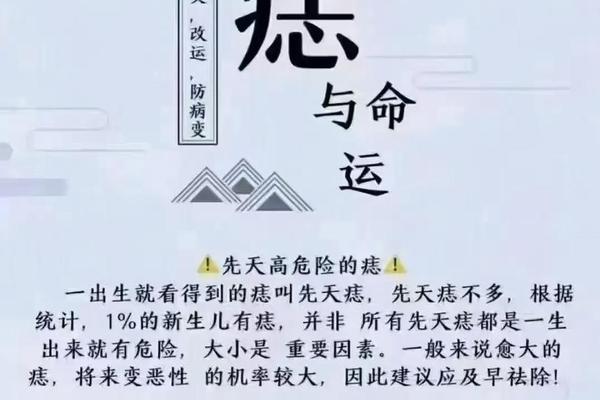

颜色与形状的吉凶密码:圆润红润的痣被视为“吉痣”,主健康与顺遂;边缘模糊的黑色痣则可能提示潜在疾病。例如,眼周灰暗痣可能与情绪压抑相关,而鼻头突然变黑的痣需警惕消化系统问题。现代医学也指出,异常变化的痣可能是黑色素瘤的前兆。

健康预警的科学视角:传统相学中“死痣”(色泽暗淡)的概念,与现代医学对恶性痣的描述不谋而合。研究显示,直径超过6毫米、颜色不均的痣癌变风险较高。这种跨时代的巧合,为传统痣相学提供了新的解读视角。

四、现代科学与传统痣相学的碰撞

科学证实,痣的形成受遗传、紫外线照射及激素影响,与命运无直接关联。心理学研究显示,人们对自身痣相的认知可能产生“自我实现预言”效应——例如自认有“富贵痣”者更愿承担风险,从而增加成功概率。

文化学者认为,痣相学是古人将统计学经验转化为神秘叙事的产物。如“嘴唇痣主口福”的说法,可能源于对美食家外貌特征的归纳。这种将概率事件固化为因果关系的思维方式,体现了前科学时代人类解释世界的独特路径。

总结与展望

痣相学作为传统文化的一部分,既包含古人观察生命的智慧,也掺杂了时代局限的想象。现代人应以理性态度看待:一方面警惕宿命论对个人能动性的消解,另一方面可将其视为了解传统文化的窗口。未来研究可结合大数据分析,量化不同痣相特征与性格、健康指标的相关性,在科学与人文的对话中寻找新的认知突破。对于痣相爱好者,建议在尊重文化传统的定期进行皮肤检查,将神秘主义叙事转化为健康管理的行为实践。