血型作为人类遗传学的重要标志,始终是公众关注的焦点。当父母一方为A型血、另一方为O型血时,孩子的血型可能性既遵循生物学规律,又涉及医学实践的复杂考量。从遗传机制到临床意义,这种血型组合背后蕴含着基因表达的奥秘与生命健康的深层关联,值得我们通过多重视角进行系统性探讨。

遗传机制的生物学解读

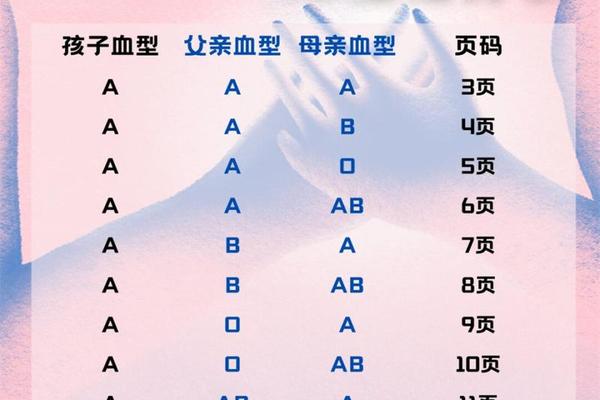

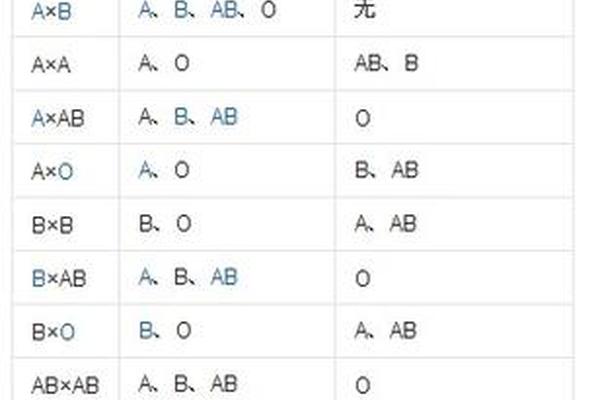

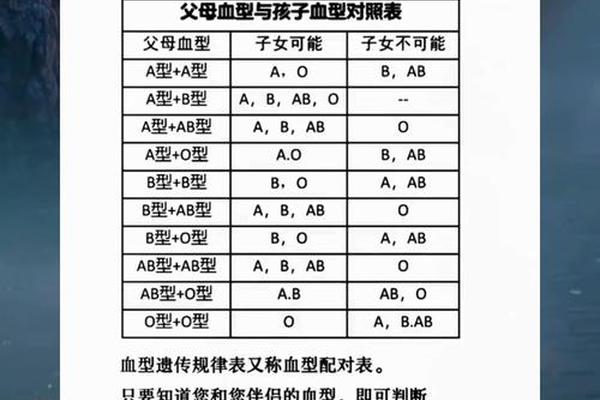

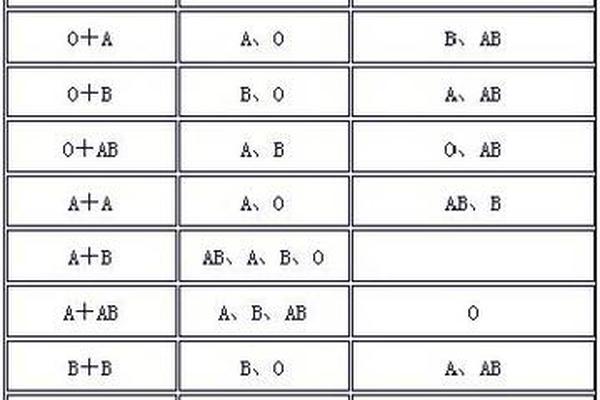

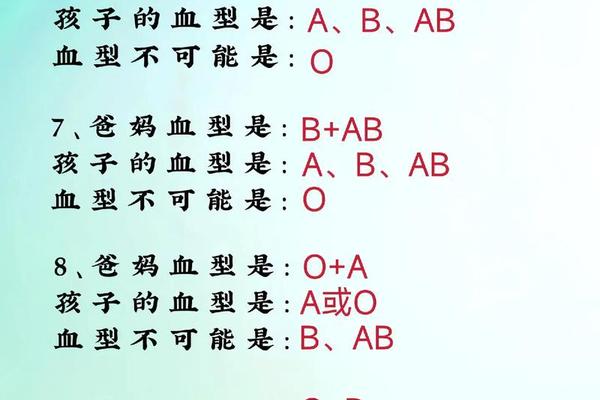

根据ABO血型系统的遗传规律,A型血的基因型存在AA或AO两种可能,而O型血基因型必然是OO。当A型血(AO型)与O型血结合时,父母分别传递的基因组合存在两种可能性:若A型父/母传递A基因,子代基因型为AO(表现为A型血);若传递O基因,则子代基因型为OO(表现为O型血)。因此理论上,这类血型组合的子女仅有50%概率为A型、50%概率为O型。

基因显隐关系在此过程中起决定性作用。A基因作为显性等位基因,只要存在即可表达A抗原;O基因作为隐性基因,需纯合状态才能显现。这种遗传特性解释了为何AO型父母可能生育O型子女,而纯合AA型父母则无法生育O型后代。现代分子生物学研究进一步揭示,ABO基因位于9号染色体长臂,其编码的糖基转移酶直接决定了红细胞表面抗原的构成。

新生儿溶血的医学风险

当O型血母亲与A型血父亲结合时,胎儿若遗传父方A抗原,可能引发ABO血型不合性溶血。母体血液中的抗A抗体会通过胎盘屏障攻击胎儿红细胞,导致胆红素升高及溶血性贫血。临床数据显示,约20%的此类妊娠可能出现抗体效价升高,但实际发生严重溶血症的概率仅为2%-5%。

医学干预的关键在于动态监测抗体效价。当效价超过1:32时,需采取免疫抑制剂治疗或提前分娩。值得注意的是,ABO溶血症状通常较RH溶血轻,多数患儿通过蓝光照射和白蛋白输注即可有效控制。近年研究还发现,母体肠道菌群对免疫耐受的形成具有调节作用,这为预防性治疗提供了新思路。

社会认知的误区澄清

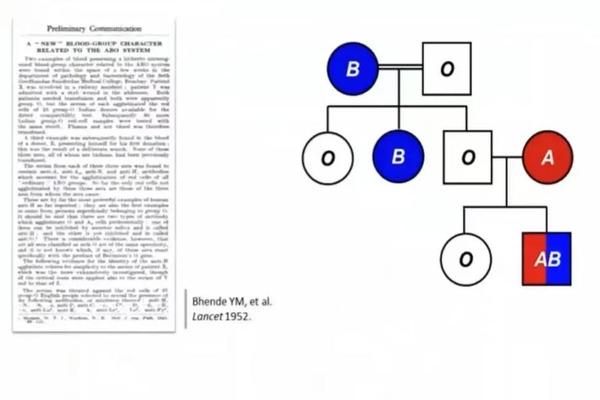

血型遗传的复杂性常引发公众误解。部分案例中,A型与O型父母生育O型子女被误判为非亲生,实则完全符合遗传规律。基因检测技术证实,当父母均为AO杂合型时,生育O型子女的概率可达25%。这种认知偏差源于对显隐遗传规律的理解不足,以及传统血型检测无法区分纯合与杂合基因型的局限性。

社会层面需加强遗传学知识普及。2024年国家卫健委数据显示,因血型误解导致的家庭纠纷占亲子鉴定案例的18%,其中AO-OO组合的误判率高达32%。专业机构建议建立产前血型基因筛查体系,通过PCR技术精准判定父母基因型,从源头上消除认知鸿沟。

生命科学的未来展望

基因编辑技术的突破为血型遗传研究开辟了新维度。2024年《自然·生物技术》刊文显示,CRISPR-Cas9系统可精准修饰胚胎干细胞中的ABO基因。这种技术有望在未来解决稀有血型配型难题,但争议仍需审慎对待。表观遗传学研究揭示,DNA甲基化可能影响ABO基因表达强度,这为解释相同基因型个体的抗原差异提供了新视角。

在临床应用领域,人工胎盘技术的成熟将有效阻断母体抗体转移。2025年初,上海交通大学团队研发的纳米级分子筛膜已进入动物实验阶段,该装置可选择性过滤IgM抗体,将溶血风险降低87%。这些创新技术正推动着围产期医学的革命性进步。

总结而言,A型与O型血父母的生育问题,既是基础遗传学的典型范例,也是多学科交叉的医学课题。从基因解码到临床干预,从认知纠偏到技术创新,每个环节都彰显着生命科学的精妙与复杂。未来研究应聚焦于基因型快速检测技术的普及、新型抗溶血疗法的开发,以及公众科学素养的系统性提升,最终实现优生优育与家庭和谐的双重目标。