血型与性格的关联性学说最早可追溯至20世纪初的日本。1927年,日本学者古川竹二通过对1245人的观察,首次提出“血型决定气质”的理论,认为A型血人具有顺从、谨慎的特质。这一理论在日本社会迅速流行,甚至渗透到职场招聘和婚恋选择中。例如,日本前首相小泉纯一郎等政治人物常以A型血作为“严谨务实”的标签。该学说自诞生起便存在争议——古川的研究样本不足30人,且缺乏统计学严谨性。

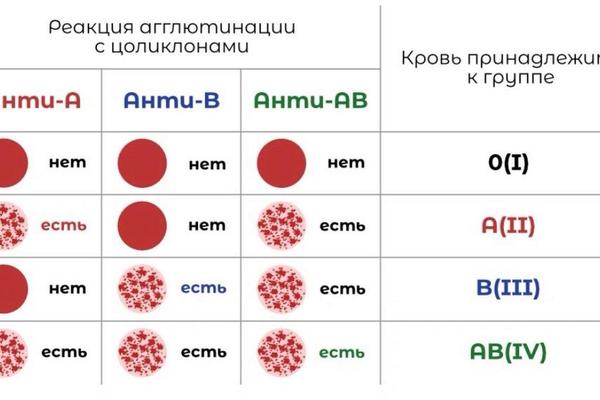

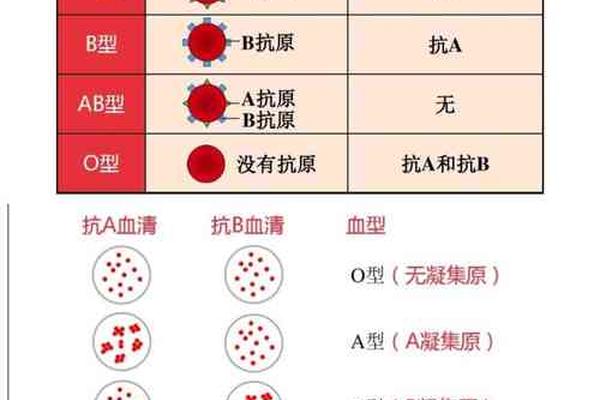

从生物学角度看,ABO血型系统本质是红细胞表面抗原差异,与神经系统的性格形成机制并无直接关联。血液中的抗原物质由第9、19号染色体控制,而性格受大脑前额叶皮层、杏仁核等区域影响,两者属于不同维度的生理系统。现代医学界普遍认为,血型性格学说缺乏分子生物学层面的支持依据。

二、A型血性格的传统描述

在流行文化中,A型血常被贴上“完美主义者”的标签。中国多篇网络分析指出,这类人注重细节、责任感强烈,如搜狐网将其比作“冬季隐忍的积蓄者”,强调其“默默努力达成目标”的特质。知乎专栏进一步补充,A型血人存在“公私分明”的倾向,工作中会因压力积累突然爆发情绪,呈现出外柔内刚的矛盾性。

情感维度上,A型血被描述为“敏感而保守”。起名网的研究显示,其情感表达具有连贯性,容易产生怀旧情绪,对新环境适应较慢。农历网则指出这类人存在“情绪化”问题:既能温柔体贴,也可能突然暴躁,性格呈现“优柔寡断”与“固执己见”的双重性。这种矛盾性在心理学上更接近“神经质”人格特质,而非血型专属特征。

三、科学视角下的争议与反驳

多项严谨研究否定了血型与性格的关联。2002年台湾学者对2681人的调查显示,A型血人群在16种人格因素测验中未呈现共性。美国心理学家卡特尔1964年对意大利人的研究更发现,B型血人反而比A型更温顺,与血型学说预测完全相反。日本九州大学2014年对万名日美被试的大规模统计证实,二者无统计学相关性。

心理学界认为,所谓“血型性格”实质是心理暗示的产物。当个体接受“A型血应严谨”的设定后,会无意识调整行为模式以符合社会期待。这种自我实现预言效应,在星座、生肖等伪科学体系中同样存在。诺贝尔奖得主兰德斯坦纳发现血型时,其初衷仅为解决输血安全问题,从未涉及性格领域。

四、文化建构与社会影响

尽管缺乏科学依据,血型学说仍在东亚社会产生深远影响。日本企业曾将A型血视为“理想员工”标志,认为其组织协调能力契合集体主义文化。这种现象导致2012年日本厚生劳动省明文禁止招聘时询问血型。在中国社交媒体,A型血相关文章常获百万阅读量,内容多强调“可靠伴侣”“职场精英”等标签化形象。

这种文化现象折射出人类简化认知的本能。将复杂人格归因于单一生物学指标,既能降低社交判断成本,也满足了群体归属感需求。但危险在于,此类刻板印象可能导致就业歧视或人际偏见,例如将A型血等同于“缺乏创造力”。

五、未来研究方向与理性认知

当前研究前沿已转向基因-环境交互作用。2022年《了不起的人体》提出,性格可能受5-HTTLPR等血清素相关基因影响,而非ABO抗原。建议未来采用全基因组关联分析(GWAS),结合大数据追踪不同血型人群的行为模式,例如通过可穿戴设备监测10万名A型血者的日常决策数据。

对于公众认知,需加强科学传播力度。医学院教材明确反对血型决定论,强调性格由遗传、教育、社会经验等多因素塑造。理性态度应是:欣赏文化语境中的趣味讨论,但拒绝将其作为人生决策依据。正如东京女子大学教授安藤清所言:“血型偏见如同微型种族主义,瓦解着人际理解的深度”。