血型稀有性的迷思与科学真相

人类对血型的探索始于20世纪初,但关于血型稀有性与珍贵性的讨论从未停止。在ABO血型系统中,A型血是否属于稀有血型?AB型血是否最珍贵?这些问题既涉及生物学规律,又与地域特征、社会需求密切相关。本文将从遗传学、临床医学、社会学等多维度剖析血型稀有性的本质,并探讨不同血型的实际价值。

一、ABO血型的分布特征

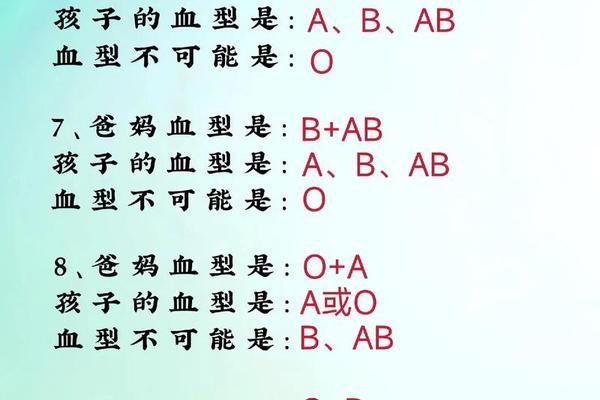

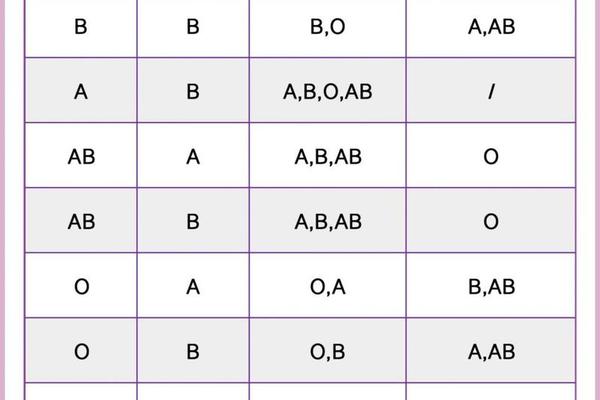

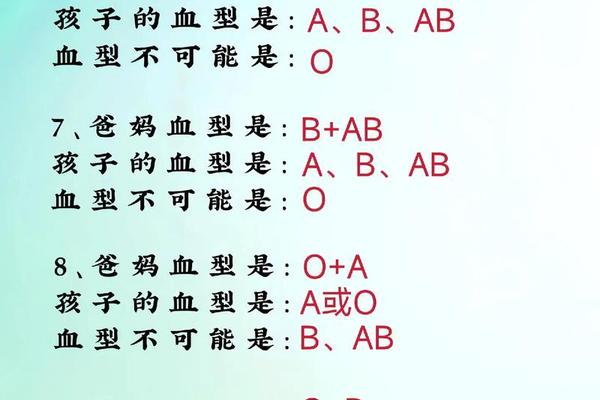

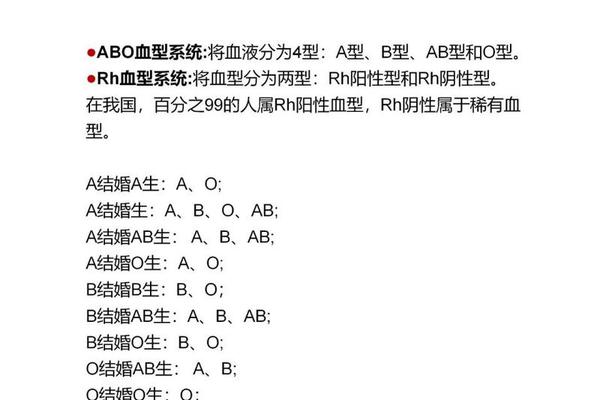

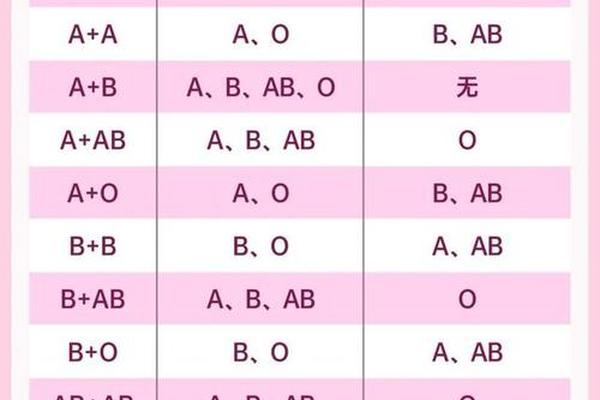

根据国际输血协会(ISBT)的数据,ABO血型系统在全球的分布呈现显著的地域差异。中国作为人口大国,其血型分布以汉族为主,全国范围内O型血占比最高(41%),其次是A型(28%)、B型(24%)和AB型(7%)。值得注意的是,这一数据与公众认知中“A型血最少”的误区形成对比——实际上,AB型血才是中国乃至全球范围内最稀有的ABO血型,其全球平均占比仅为9%。

从地域差异看,长江流域是A型血的高发区,占比接近30%,而华南地区的O型血比例高达44%。这种分布可能与历史上的民族迁徙和基因流动有关。例如,西藏地区的B型血比例(35%)远超全国平均水平,而台湾的O型血比例(42.6%)则接近华南地区。这些差异提示血型分布不仅受遗传规律影响,也是人类适应环境的结果。

二、AB型血的稀缺性与矛盾

AB型血的稀有性源于其基因组合的特殊性。作为ABO系统中最后出现的血型,AB型需要同时携带A和B抗原的显性基因,这种组合在自然选择中出现的概率较低。临床数据显示,AB型血在中国的占比仅为7%,全球范围内也不超过10%。其“珍贵性”却存在矛盾:一方面,AB型血患者只能接受同型或O型血输注,输血兼容性较低;AB型血作为“万能受血者”,在紧急情况下能接受所有ABO血型的红细胞。

这种矛盾在医疗实践中尤为突出。例如,中国医院常面临AB型血库存不足的问题,但因其适用人群有限,过量储备又可能造成浪费。AB型血与某些疾病(如心血管疾病)的关联性研究显示,其健康风险并非最低,这进一步削弱了其“珍贵性”的绝对意义。

三、A型血的供需失衡现象

尽管A型血在中国占比28%,但其临床需求却远超供应。统计显示,中国血库中A型血的短缺频率最高。这一现象可从两方面解释:其一,A型血患者只能接受A型或O型血,而O型血作为“万能供血者”常被优先用于急救,导致A型血的实际供应受限;其二,A型血人群更易患消化性溃疡、肝病等需手术的疾病,进一步推高了输血需求。

从社会学角度看,A型血人群的性格特征(如敏感、易冲动)可能增加意外伤害风险,间接导致用血需求上升。这一假说缺乏大规模流行病学证据支持,更多是基于统计学关联的推测。值得注意的是,日本和欧洲的A型血比例高达38%-47%,但其血库并未出现类似中国的严重短缺,这可能与献血文化差异有关。

四、超越ABO的罕见血型系统

在43个已知的红细胞血型系统中,ABO仅是冰山一角。真正的“贵族血型”往往属于其他系统,例如:

这些血型的珍贵性不仅体现在稀缺性上,更在于其科研价值。例如,南京发现的A亚型新突变被国际基因库收录,为研究血型进化提供了关键样本。罕见血型携带者面临更高的健康风险,如Rhnull血型人群的自发性溶血问题。

五、血型的社会意义与未来方向

血型的“珍贵性”本质上是一种资源分配命题。当前中国建立的稀有血型冰冻库(-65℃保存10年)虽能缓解部分危机,但仍需加强基因检测技术普及。例如,通过全基因组测序提前识别罕见血型携带者,建立动态追踪系统。

未来研究应关注两方面:一是血型与疾病关联的分子机制,如A型血与胃酸分泌过度的关系;二是人工合成血液的可行性。2023年日本团队已在实验室培育出功能性红细胞,这或许能彻底改变血型依赖的输血模式。

血型的稀有性与珍贵性需置于具体语境中评判。在ABO系统中,AB型血确属最稀有,但其临床价值受制于兼容性限制;A型血的“伪稀缺”实为供需失衡所致;真正的珍贵血型属于Rh、Duffy等罕见系统,其科研价值远超实用意义。建议公众通过正规渠道检测血型,稀有血型携带者主动加入登记系统,而科研机构需加强血液替代品研发。唯有科学认知与技术创新结合,才能破解血型资源的历史性困局。