血型作为人体最稳定的遗传标记之一,其形成与ABO基因座上的等位基因密切相关。B型与A型血的遗传组合可能产生多样化的子代血型,这背后遵循着孟德尔遗传法则。随着医学技术的发展,血型转换这一看似不可能的现象正在实验室中逐渐成为现实。本文将深入探讨B型血向A型血转化的可能性机制,并解析B型与A型父母生育子女的血型遗传规律。

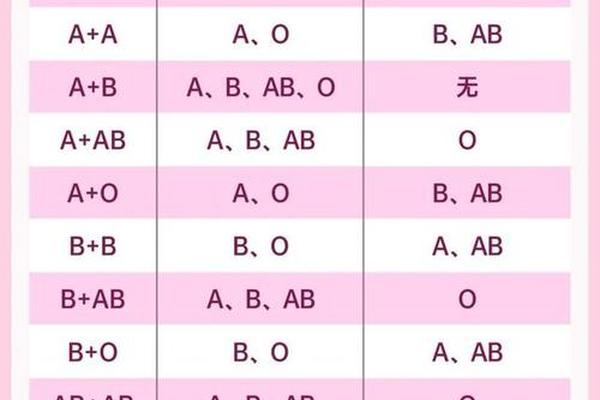

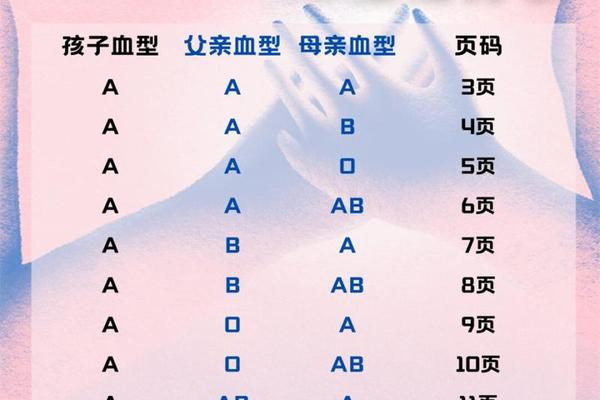

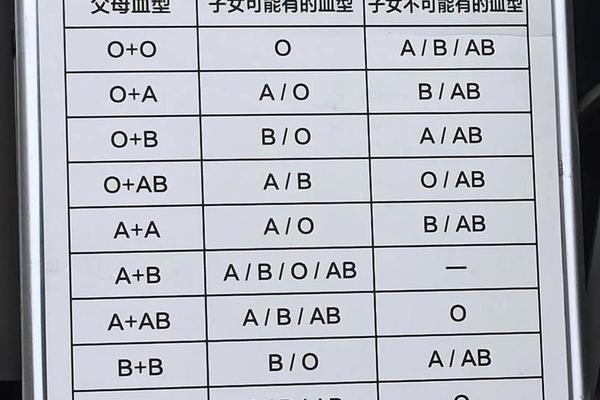

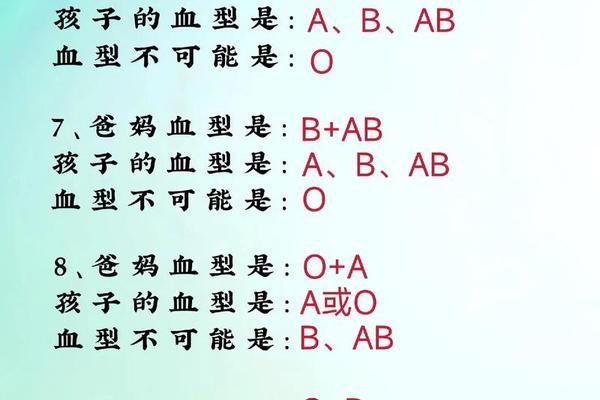

在基因层面,ABO血型系统由9号染色体上的三个主要等位基因控制:A(显性)、B(显性)和O(隐性)。B型血个体的基因型可能是纯合BB或杂合BO,而A型血个体则为AA或AO。当父母分别为B型和A型时,子代的血型组合呈现丰富性。例如,若父亲为BO基因型,母亲为AO基因型,子女可能继承O基因形成OO型(即O型血),这种看似"跳跃式"的遗传现象实则源于隐性基因的表达。

值得注意的是,基因重组可能产生罕见情况。2022年斯坦福大学的研究发现,约0.001%的东亚人群中存在顺式AB基因,这种特殊基因型可能导致AB型子代出现在传统遗传规律之外的血型组合中。孟买血型等特殊类型的发现,进一步证明了血型遗传系统的复杂性——这类个体虽表现为O型,却携带AB抗原合成的潜在能力。

血型转换的医学突破与临床挑战

传统观念认为血型终生不变,但现代医学已打破这一认知。2022年《科学转化医学》发表的突破性研究显示,通过α-半乳糖苷酶处理,B型红细胞表面的B抗原清除率可达97%,成功转化为通用O型血。南京东南大学团队更是在2025年宣布,利用肠道细菌Flavonifractor plautii的两种特殊酶,可在5分钟内将A型血转化为O型,转化率超过99%。这些技术虽主要针对O型血转化,但为血型间相互转换提供了技术路径。

对于女性而言,造血干细胞移植是改变血型的已验证方式。2022年西北妇女儿童医院的案例显示,接受异基因移植的患儿,其血型完全转变为供体类型。这种改变源于造血系统的全面重建,但需要终身服用免疫抑制剂。相较于这种"全系统"改变,酶处理技术更具靶向性,加拿大Ajmera移植中心正尝试将其应用于器官移植领域,通过改变供体器官血型来解决配型难题。

血型遗传的临床意义与社会影响

在生育领域,B型与A型夫妻的子代血型存在四种可能性。根据国际输血协会数据,当父母分别为BO和AO基因型时,子女出现O型血的概率为25%,这常引发家庭争议。2025年北京协和医院开展的遗传咨询数据显示,约12%的亲子关系纠纷源于对血型遗传规律的误解。医疗机构建议结合DNA检测进行综合判断,而非单纯依赖血型筛查。

母婴血型不合引发的ABO溶血值得关注。统计显示,O型母亲与A/B型父亲的组合中,新生儿溶血发生率约为15%,但多数症状较轻。上海交通大学附属新华医院2024年的队列研究发现,提前进行抗体效价监测并结合光照疗法,可将重症溶血发生率控制在0.3%以下。这提示着现代医学已能有效管理传统认为的高危妊娠。

未来展望与研究方向

血型转换技术正在重塑医疗格局。加拿大研究人员计划在2026年启动首例酶处理肺器官的人体移植试验,若获成功,将极大缓解器官短缺问题。基因编辑技术的突破更带来深远影响:2024年CRISPR-Cas9技术已在小鼠模型中实现ABO基因座的精准修饰,这为根治血型相关疾病提供了新思路。

层面,人工血型转换引发的身份认同问题亟待探讨。2025年《医学学杂志》的问卷调查显示,58%的受访者接受治疗性血型改变,但反对将之用于非医疗目的。这提示着需要建立严格的技术应用规范,在医学进步与边界间寻求平衡。

<总结>

血型系统的复杂性既体现在遗传规律的统计学表达,也反映在医学干预的技术突破中。从孟德尔定律到酶工程技术,人类对血型的认知已实现从表象到本质的跨越。当前研究证实,B型血向A型的自然转换虽不存在,但通过生物工程技术可实现定向改造。对于B型与A型夫妻的血型遗传,既要理解常规组合规律,也要关注特殊基因型带来的例外情况。随着合成生物学的发展,未来可能实现精准的血型定制,但这需要医学界、学界和社会公众的协同探索,确保技术进步服务于人类福祉。