抗A效价是评估母胎ABO血型不合溶血风险的核心指标之一。当母体为O型血而胎儿为A型时,母体血液中可能产生针对胎儿红细胞的抗A抗体,抗体效价达到1:256时,提示溶血风险升高。这一数值显著高于常规参考值1:64,常引发孕妇对胎儿安全的担忧。临床实践中对此类情况的处理策略存在争议,需结合生物学机制、循证医学证据及个体化监测综合判断。

从生物学机制来看,O型血个体天然缺乏A和B抗原,当胎儿遗传父方A抗原时,母体会通过免疫应答产生IgG型抗A抗体,此类抗体可穿过胎盘屏障攻击胎儿红细胞,导致溶血性黄疸或贫血。效价数值反映抗体浓度,1:256意味着抗体滴度较高,但并非所有高滴度案例均会发展为严重溶血。

临床诊断标准方面,目前国内多数医疗机构将1:64作为临界值,效价超过此阈值时需加强监测。如网页1中医生所述,孕期干预措施有限,且效价与胎儿实际病情的关联性存在个体差异。例如,胎儿是否出现水肿、贫血等异常更依赖超声等影像学评估,而非单一效价数值。

二、治疗策略的分歧与循证依据

针对抗A效价升高的处理,中西医观点存在显著差异。传统中医主张使用茵陈蒿汤等中药方剂降低抗体效价,其理论依据为“清热利湿”以调节免疫反应。网页6和11提到,部分医生推荐此类方案,认为其可能减少新生儿黄疸发生率。现代医学对此持审慎态度,如网页1中专家明确指出,中药疗效缺乏高质量证据支持,且存在肝肾毒性风险。

从循证医学角度看,目前国际指南普遍不推荐常规干预。研究显示,即使效价高达1:512,仅约10%-15%的新生儿会出现需治疗的黄疸,重症溶血发生率不足1%。网页12中多位母亲的经验也印证了这一点:尽管孕期效价升高,但通过出生后蓝光治疗即可有效控制黄疸。孕期用药可能干扰胎儿发育,例如免疫球蛋白注射或血浆置换等激进疗法仅用于极端病例,常规管理更倾向保守观察。

三、效价监测与围产期管理

动态监测是管理高抗A效价妊娠的核心。建议从孕16周起每4-6周复查效价,若数值持续上升或超过1:512,需结合超声多普勒评估胎儿大脑中动脉血流速度(MCA-PSV),以早期发现贫血迹象。网页55提到,胎儿水肿或肝脾肿大等超声异常是干预的重要指征,而单纯效价升高无需过度干预。

围产期管理需多学科协作。分娩时机通常选择孕38-39周,产后立即检测新生儿血红蛋白与胆红素水平。如网页12所述,即使发生溶血,现代新生儿科通过蓝光照射、丙种球蛋白输注等手段可有效控制病情,严重病例需换血治疗的比例极低。对于双胎妊娠,胎监起始时间可延迟至32周,过早监测易出现假阳性结果。

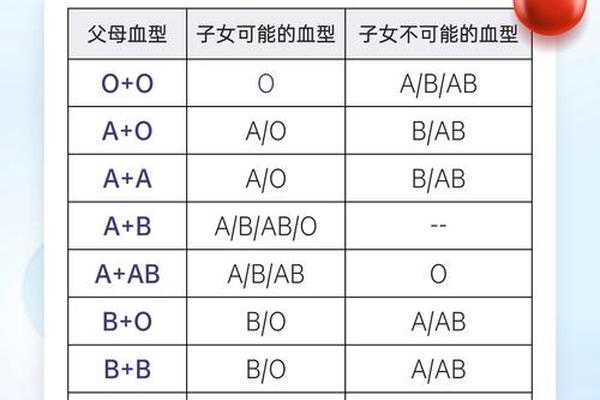

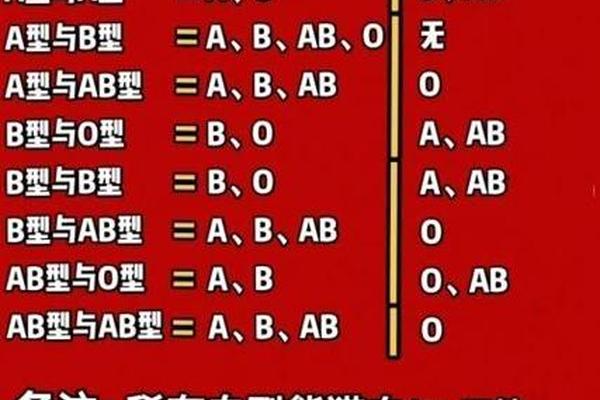

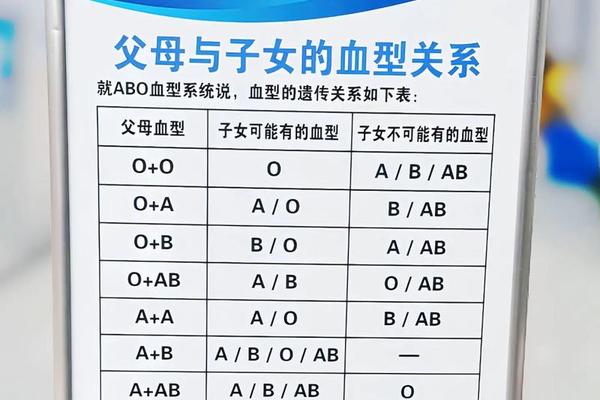

四、血型系统的生物学基础与个体差异

ABO血型系统的复杂性决定了效价解读需考虑多维度因素。如网页21所述,A抗原存在Al、A2等亚型,不同亚型抗原性强弱差异显著。若胎儿为A2型,即使母体效价较高,实际溶血风险也可能低于预期。H抗原表达水平、母体抗体亲和力等分子特性均会影响临床结局,这些参数无法通过常规效价检测反映。

个体遗传背景亦不容忽视。网页43和69提到,某些基因多态性可能调控抗体产生效率,例如Fcγ受体基因变异可改变IgG抗体通过胎盘的能力。未来研究需整合基因组学与免疫学数据,建立更精准的风险预测模型。

抗A效价1:256作为ABO溶血风险的生物标志物,其临床意义需结合动态监测与胎儿评估综合判断。现有证据表明,多数情况下无需孕期干预,但需加强产前检查与新生儿监护。争议焦点集中于中药疗法的风险效益比,以及效价阈值设定的科学性。

未来研究方向应包括:1)开展多中心队列研究,明确效价与新生儿结局的量效关系;2)探索非侵入性胎儿血型检测技术,实现早期风险分层;3)开发靶向免疫调节疗法,减少传统中药的潜在毒性。通过深化对血型系统分子机制的理解,有望推动ABO溶血管理的个性化与精准化。