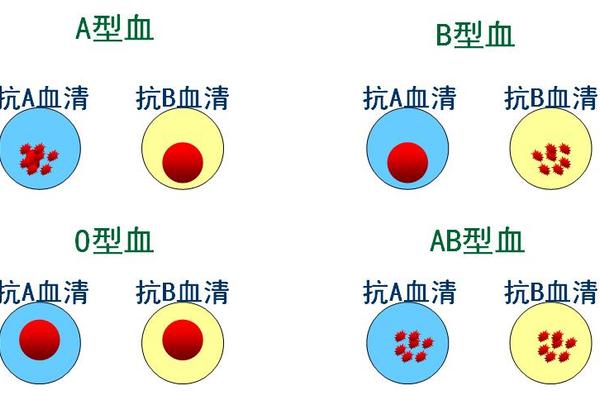

血型作为人类遗传的重要标记,其分类基于红细胞表面抗原的类型。O型血因缺乏A和B抗原,被称为“万能供血者”,而A型血则以红细胞表面携带A抗原为特征。近年来,多项研究揭示了这两种血型在疾病易感性、生理功能及遗传规律上的显著差异。例如,O型血与较低的癌症风险相关,而A型血则可能增加胃癌和心血管疾病的发生概率。这些发现不仅深化了人们对血型生物学的认知,也为个性化健康管理提供了科学依据。

从分子机制来看,ABO抗原的表达直接影响细胞功能。O型血的H抗原结构简单,可能降低疟原虫等病原体的黏附效率,而A型血因存在N-乙酰半乳糖胺转移酶,其消化道细胞更易受特定致癌物影响。血型抗原的分布不仅限于红细胞,还广泛存在于血管内皮和消化系统中,这可能解释其与全身性疾病的相关性。

二、健康风险与疾病易感性的差异

癌症风险:大规模流行病学数据显示,O型血的整体患癌风险较其他血型低16%,尤其在癌和胃癌中表现显著。而A型血因抗原结构与幽门螺杆菌的亲和力较高,胃癌风险增加38%。这种差异可能与抗原介导的免疫反应及细胞增殖调控有关。例如,A型抗原可促进消化道肿瘤细胞的转移能力,而O型血的H抗原则抑制相关信号通路。

心血管疾病:O型血人群的心脏病发病率最低,血栓风险较非O型血低20%-30%。相反,A型血因凝血因子Ⅷ水平较高,冠心病检出率可达47.3%。这种关联可能与血型抗原对血管内皮功能的影响有关,例如A抗原可能增强血小板聚集反应。

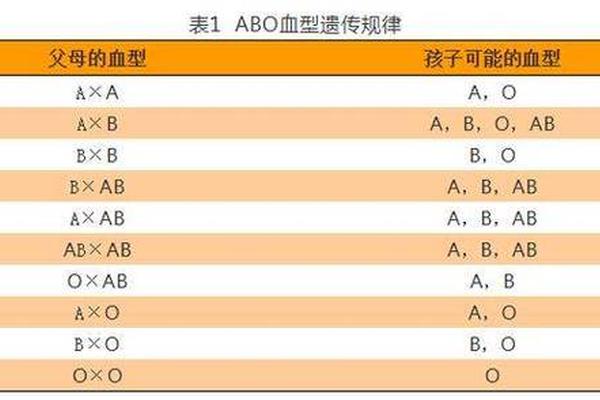

三、遗传规律与家族健康管理

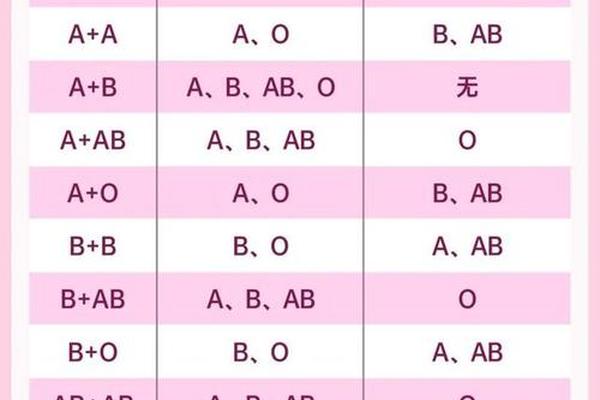

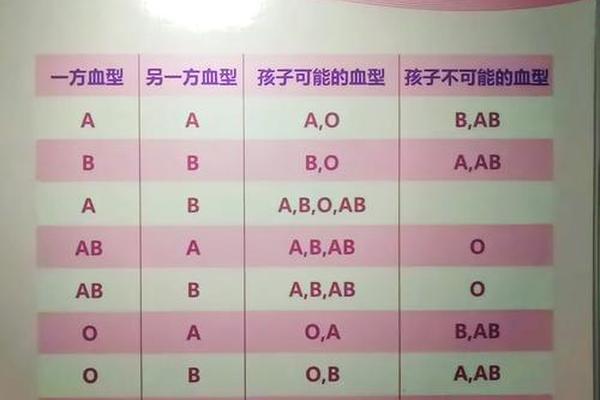

ABO血型的遗传遵循孟德尔定律。当父母一方为O型(基因型ii)、另一方为A型(基因型AA或Ai)时,子女可能为A型(50%)或O型(50%)。这种遗传特性在亲子鉴定中具有参考价值,但需注意罕见的孟买血型可能打破常规规律。

对于家族健康管理,A型血家庭需重点关注胃癌筛查,建议40岁以上人群定期进行胃镜检查。O型血家庭则需注意疟疾高发区的防护,尽管其先天抵抗力较强,但接触疫区时仍需规范预防措施。

四、输血医学中的特殊角色

O型血虽被称为“万能供血者”,但其血浆中的抗A/B抗体可能引发受血者溶血反应。临床输血规范明确要求,O型全血仅限紧急情况下输注给同型患者,且需严格控制剂量。相比之下,A型血受血者需严格匹配供体,因其血清中含抗B抗体,输注B或AB型血会导致严重并发症。

现代生物技术正在突破血型限制。丹麦科学家利用嗜黏蛋白阿克曼菌的酶,成功将A型血转化为O型,转化效率在30分钟内达100%。这项技术未来或能缓解血库供需矛盾,但需进一步验证长期安全性。

五、未来研究方向与健康启示

当前研究的核心矛盾在于相关性证据与因果机制的脱节。例如,O型血大脑灰质更多与认知衰退风险降低的关联,尚未明确是血型直接作用,还是通过其他代谢途径间接影响。未来需结合基因组学与蛋白质组学,解析ABO基因与其他疾病易感基因的交互作用。

对个体而言,血型仅是健康的影响因素之一。A型血人群通过控制盐分摄入、增加膳食纤维,可显著降低胃癌风险;O型血人群虽具先天优势,但仍需防范糖尿病和消化性溃疡。健康的生活方式始终是疾病预防的核心,血型特征应作为个性化健康管理的补充参考而非决定因素。

总结

O型与A型血的生物学差异,从疾病易感性到遗传特征,揭示了人类进化的复杂适应机制。尽管O型血在抗癌和心血管保护中显现优势,A型血在特定感染防御中可能更具韧性,但两者均非“完美血型”。随着血型转换技术的成熟和分子机制的深入解析,未来医学或将实现真正的血液资源平等化。对于公众而言,理解血型特征的意义在于更科学地认知自身健康风险,而非陷入宿命论误区——毕竟,健康的生活方式始终是超越血型局限的终极防线。