血型的遗传规律不仅是生物学领域的重要课题,更与人类社会的医疗实践、认知紧密相连。当A型血与AB型血个体结合时,其子代的血型可能性既遵循着严谨的基因重组法则,又折射出血型系统在医学、社会学等多维度的深刻影响。这种特殊的遗传组合既为生命科学提供了典型研究样本,也为公众理解血型知识搭建了认知桥梁。

遗传机制解析

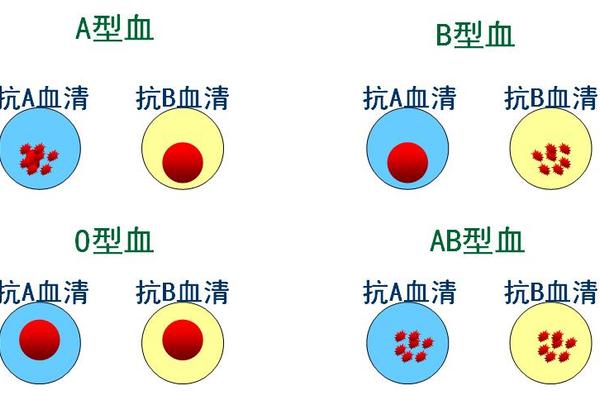

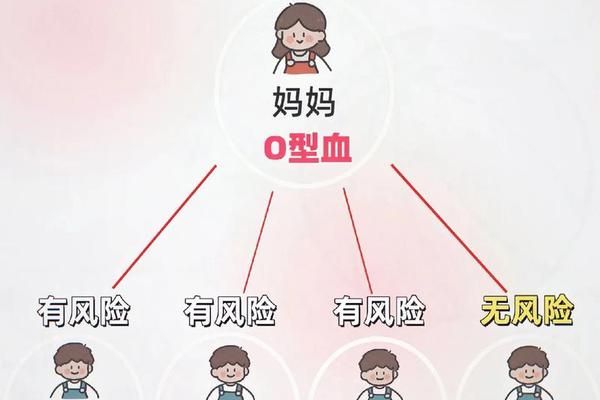

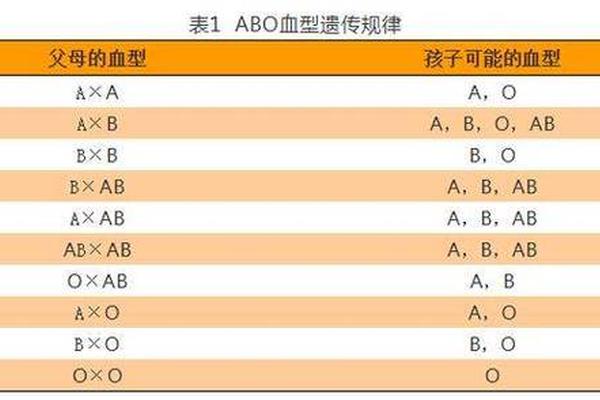

从遗传学角度看,A型血个体的基因型可能为AA或AO,AB型血则固定为AB基因组合。当携带A基因的生殖细胞与携带A/B基因的生殖细胞结合时,子代将继承父母各一个等位基因。根据孟德尔遗传定律,A型(AA)与AB型结合时,子代血型必然为A型或AB型;若A型为AO基因型时,子代可能获得AO(A型)、BO(B型)或AB型组合,这种基因重组过程精确解释了为何该组合无法产生O型后代。

血型抗原的形成源于糖基转移酶的活性差异。A型血个体携带的α-1,3-N-乙酰半乳糖胺转移酶,能将H抗原转化为A抗原,而AB型血同时具有A、B两种糖基转移酶。这种生化特性决定了子代红细胞表面抗原的表达模式,使得A、B、AB三种血型都可能出现,但缺乏O型所需的未修饰H抗原。

医学实践意义

在临床输血领域,这种遗传组合具有特殊警示意义。由于子代可能出现的AB型血属于万能受血者,而A型、B型又存在特定抗体,家庭成员间输血时需严格遵守交叉配血原则。研究显示,AB型个体血清中缺乏抗A、抗B抗体,这为紧急情况下的异型输血提供了理论依据,但仍需警惕抗体效价过高引发的溶血反应。

亲子鉴定领域则展现出双重价值。虽然A型与AB型组合无法产生O型后代的特征可作为否定亲缘关系的依据,但正向确认仍需依赖DNA检测。这种特性在法医学实践中,曾成功排除多起虚假亲子关系认定案例,突显出血型筛查在初步证据收集阶段的重要作用。

社会认知演变

日本学者提出的血型性格学说在社会层面引发持续讨论。部分研究指出,A型与AB型组合的子代可能兼具A型的细致严谨与AB型的理性平衡,这种假设虽缺乏严格科学验证,却反映了公众对遗传特质的认知需求。值得关注的是,这种社会认知正在推动更多实证研究,试图建立血型与认知风格间的相关性模型。

文化场域中的血型符号化现象值得深思。在韩国婚恋市场,A型与AB型组合因传闻中的性格互补性受到特定群体青睐,这种社会现象既体现了传统文化对遗传特征的朴素理解,也暴露出科学普及工作的盲区。人类学家指出,这种非理性偏好实质是对复杂遗传机制的过度简化。

特殊案例研究

孟买血型的存在为常规遗传规律提供了例外样本。当父母中任一方携带罕见的hh基因型时,即便符合A型与AB型组合,子代也可能出现伪O型表现。这类个案虽发生率低于万分之一,却深刻揭示了ABO血型系统的复杂性,也提示临床检测需结合血清学与基因诊断技术。

基因突变带来的血型异变同样值得关注。2021年《新英格兰医学杂志》报道的案例显示,某A型血个体因GATA-1基因突变导致抗原表达异常,其与AB型配偶的子代出现AB亚型变异。这类发现不仅拓展了血型遗传的认知边界,更为造血系统疾病研究提供了新思路。

未来研究方向

表观遗传学的最新进展为血型研究开辟了新维度。DNA甲基化修饰对ABO基因表达的调控机制、环境因素对血型抗原表达的影响程度等问题,都亟待深入探索。值得关注的是,某些病毒感染已被证实能暂时改变红细胞表面抗原特性,这种发现可能重塑现有的血型认知框架。

基因编辑技术的突破性发展带来了挑战。理论上CRISPR技术可实现血型的人工编辑,这种能力在器官移植配型领域具有重大价值,但也可能引发身份认证危机。国际血型研究协会已呼吁建立全球性的技术应用指南,以确保科技进步与人类的协调发展。

通过多维度剖析可见,A型与AB型血型组合既是遗传规律的典型范例,也是连接基础科学与应用实践的重要纽带。这种组合揭示的血型遗传机制为临床医学提供着关键指导,其衍生的社会文化现象则反映出科学认知与公众理解间的张力。未来研究需在完善基础理论的加强跨学科对话,既要深入探索血型系统的分子奥秘,也要构建更有效的科学传播体系,使血型知识真正服务于人类健康与社会发展。