在人类遗传学领域,血型系统始终是探索亲子关系的重要窗口。当一位B型血的母亲诞下A型血的婴儿时,这种看似违反常规遗传规律的现象,往往引发对生物学原理的深度思考。ABO血型系统的显隐性基因传递机制虽已形成共识,但基因突变、罕见血型亚型等特殊因素的存在,使得简单的血型对照表无法覆盖所有遗传可能。这一现象不仅挑战着公众对血型遗传的认知,也推动着现代医学对基因多态性和分子诊断技术的探索。

一、血型遗传的基本规律

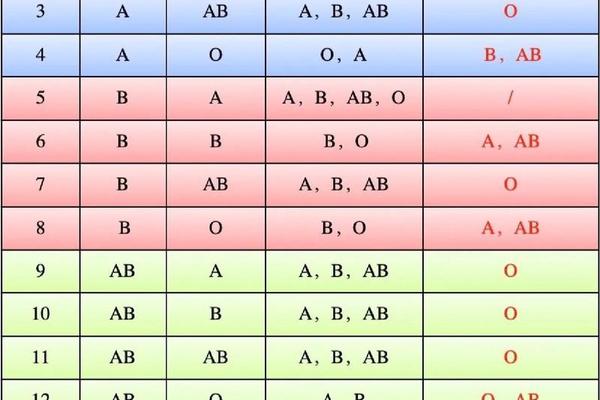

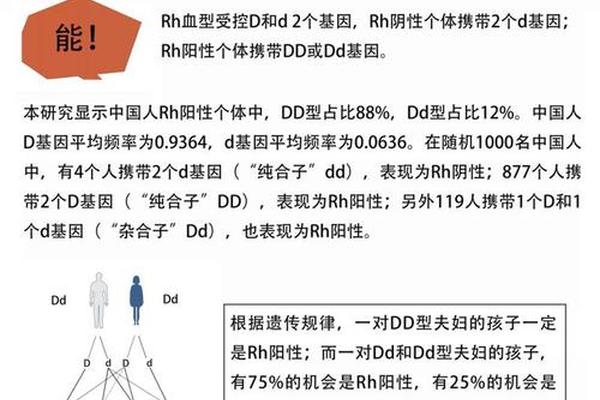

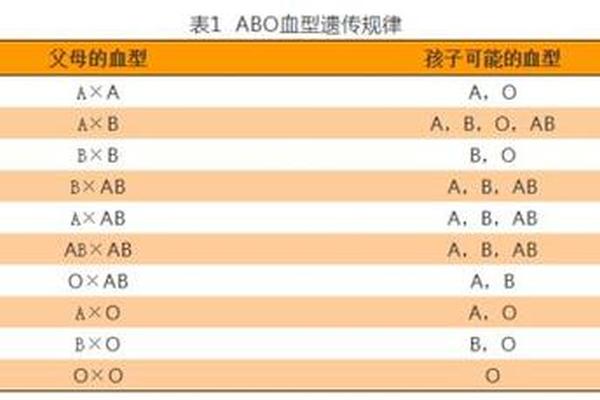

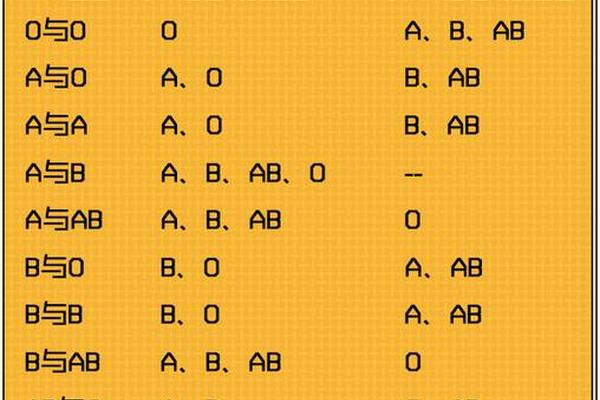

ABO血型系统由A、B、O三个等位基因构成,其中A和B为显性基因,O为隐性基因。B型血个体的基因型可能是纯合型(BB)或杂合型(BO),而A型血的形成则需至少携带一个A基因。根据孟德尔遗传定律,B型血母亲与不同血型父亲组合时,子代血型存在明确的可能性边界:若父亲为O型(OO基因),子女只能为B型或O型;若父亲为A型(AA/AO基因),则可能出现A、B、AB或O型的组合。

这种遗传规律在常规情况下具有高度稳定性。例如当B型血(BO)母亲与A型血(AO)父亲结合时,子代可能从母亲获得B或O基因,从父亲获得A或O基因,最终形成AB(BA)、AO(A型)、BO(B型)或OO(O型)的基因组合。此时出现A型血子女完全符合遗传预期。但若父亲为纯合A型(AA),则子代必然携带A基因,这种情况下B型母亲与A型父亲的组合只能产生AB型或A型子女。

二、特殊遗传现象的科学解释

在极少数情况下,基因突变可能打破常规遗传规律。2024年《中国实验血液学杂志》记载的案例显示,某AB型父亲因顺式AB突变(A、B基因位于同一条染色体),在与O型母亲结合时诞下AB型女儿,这种概率仅为17万至58万分之一。类似机制可能解释B型母亲生育A型子女的现象——若母亲存在罕见的B(A)亚型,其B基因携带隐性A抗原,在特定检测条件下可能表现为B型,但实际具有传递A基因的能力。

孟买血型(Hh血型系统缺失)则是另一重要干扰因素。这类个体因缺乏H抗原前体,无法正常表达ABO抗原,常规检测易误判为O型。若B型母亲实际为孟买血型携带者,其真实基因型可能包含隐性A基因,导致子代呈现A型特征。此类特殊血型在我国汉族人群中的发生率低于0.1%,但足以颠覆传统血型对照表的预测结果。

三、血型鉴定的局限性突破

血清学检测的误差风险不容忽视。新生儿红细胞抗原表达量仅为成人20%,出生早期血型检测可能出现偏差。2024年临床研究显示,约3%的ABO亚型(如A3、Bx型)会干扰常规检测,导致血型误判。这提示单次血型检测结果并非绝对可靠,需结合反定型试验和分子检测进行验证。

现代DNA分析技术为此提供了终极解决方案。STR基因分型可检测21个基因座的多态性,准确率达99.9999%,完全突破ABO系统的四型限制。2023年更新的《血型亲子鉴定技术规范》强调,当血型遗传出现异常时,必须通过HLA分型或全基因组测序进行复核。某亲子鉴定中心数据显示,在126例血型不符案例中,经DNA证实存在生物学亲缘关系的占比达18%,其中过半由罕见基因重组导致。

血型系统作为遗传标记的价值,在于其高概率的排除功能而非绝对确认能力。B型母亲与A型子女的血型组合,既可能是常规基因重组的结果,也可能指向基因突变、血型亚型等深层生物学机制。这种现象警示我们:生物遗传的复杂性远超简单对照表的涵盖范围,临床实践中必须建立"血型初筛—血清复核—分子确诊"的三级验证体系。

未来研究应聚焦于三方面:一是建立中国人群血型基因多态性数据库,收录顺式AB、孟买血型等罕见类型的分子特征;二是开发快速床旁基因检测设备,将血型鉴定精度提升至核苷酸水平;三是探索表观遗传学对血型表达的影响机制,完善现有遗传学理论模型。唯有将传统血清学与现代分子生物学技术深度融合,才能解开血型遗传中的所有谜题,为人类亲缘关系认定提供更精准的科学支撑。