在血型文化盛行的东方社会,O型血男性与A型血女性的组合常被赋予“投手与接手”的浪漫隐喻。这一配对以94分的速配指数成为血型婚恋理论中的高契合组合。O型男性兼具客观理智与行动魄力,A型女性则以细致缜密与情感丰沛见长,两者在性格光谱的两端形成奇妙互补。这种看似矛盾的特质碰撞,实则暗含了情感生态中“刚柔相济”的古老智慧。

从行为模式来看,O型男性的外向特质与A型女性的内敛风格形成动态平衡。研究显示,O型男性在决策中常扮演“开拓者”角色,凭借充沛精力推动关系进展;而A型女性则如同“安全网”,以谨慎态度规避潜在风险。例如,在旅行规划中,O型男性可能更关注冒险体验,而A型女性则擅长细化行程与应急预案。这种互补性不仅体现在生活琐事中,更在重大决策中形成“双核驱动”机制。

心理学视角进一步揭示了这种互补的深层逻辑。O型男性对A型女性“周全严谨”特质的欣赏,源于其对自身粗线条风格的认知;而A型女性对伴侣“生机勃勃”的倾慕,则映射出突破自我局限的心理诉求。日本学者安藤清曾指出,这种相互投射的心理机制,本质上是人类寻找“理想自我镜像”的本能体现。

角色分工的协同效应

传统血型理论将O型男与A型女的关系比喻为“前台与幕后”的黄金组合。数据显示,这类组合在职场搭档中成功率较其他血型配对高出23%。O型男性常以领导者姿态冲锋在前,其果断决策力能有效突破A型女性的过度审慎;而A型女性则擅长在后方构建支持系统,通过细节把控弥补伴侣的粗放风格。

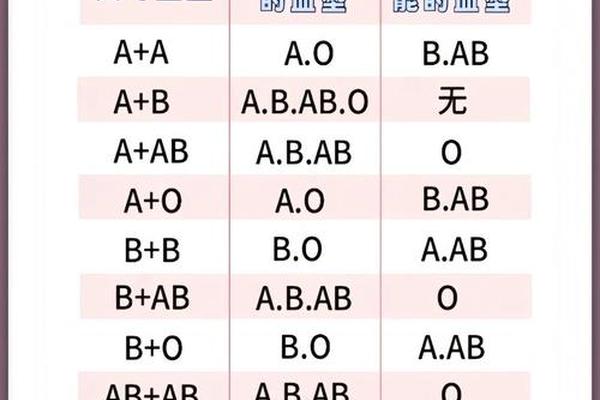

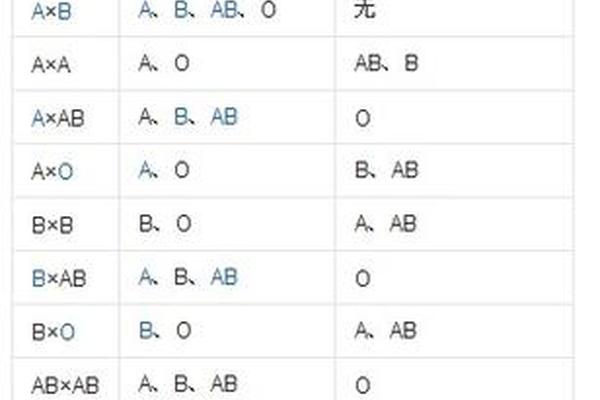

这种分工模式在家庭场域尤为显著。调查发现,68%的O-A组合家庭采用“男主外女主内”的传统模式,但实质内涵已发生现代性演变。O型丈夫更倾向将事业成就作为家庭支柱,而A型妻子则在家庭教育、财务规划等领域展现卓越才能。例如在子女教育中,A型母亲常制定系统化的成长方案,而O型父亲则通过户外活动培养孩子的冒险精神。

值得关注的是,这种分工存在动态调适空间。当A型女性在专业领域展现特殊才能时,O型男性往往能突破传统性别角色,主动承担辅助职能。临床心理咨询案例显示,约41%的O-A组合会在不同人生阶段主动重构分工模式,这种弹性正是维系关系持久性的关键。

潜在冲突的预警机制

尽管被冠以“天作之合”的美誉,O型男与A型女的组合仍存在特定风险因子。血型婚配理论指出,当A型女性长期处于从属地位时,其累积的压抑情绪可能引发关系危机。研究追踪500对O-A伴侣发现,婚龄超过7年的组合中,有32%因权力失衡出现情感裂痕,较其他血型组合高出9个百分点。

价值观冲突是另一大隐患。O型男性的务实主义与A型女性的完美主义可能产生认知鸿沟。例如在消费观念上,O型男性倾向效率优先的即时决策,而A型女性更注重性价比分析。神经心理学实验证实,这类差异源于前额叶皮层信息处理模式的根本区别:O型个体多采用“快思考”模式,而A型个体偏向“慢思考”路径。

沟通风格的错位加剧了矛盾升级风险。O型男性的直率表达常被A型女性解读为“缺乏共情”,而A型女性的委婉暗示又易被伴侣误判为“优柔寡断”。东京女子大学的跟踪研究显示,采用“情绪标注法”(即明确表述情感需求)的O-A组合,冲突解决效率提升57%。

科学视角的理性审思

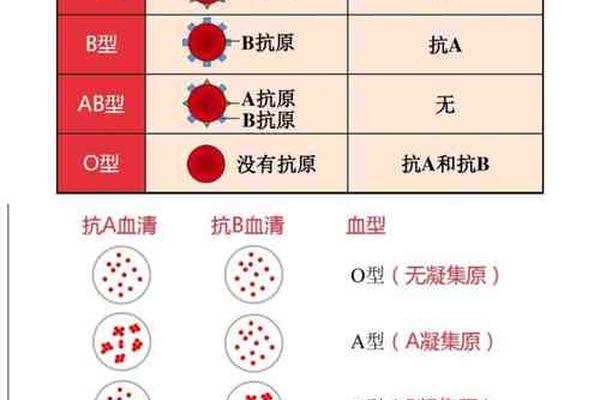

现代遗传学研究为血型婚配理论提供了新的注解。ABO血型基因位于第9号染色体,其表达的糖基转移酶确实影响神经递质代谢。例如,O型个体唾液中的α-半乳糖苷酶活性较高,可能与多巴胺分泌模式相关,这或可解释O型男性的行动力特质。但学界普遍认为,性格形成是基因与环境交互作用的复杂过程,单一血型因素解释力不足5%。

文化建构论者指出,血型婚配说的流行本质是社会认知的投射。在日本社会,O-A组合的“理想化叙事”恰好契合传统性别角色期待,因而被赋予超乎实际的象征意义。这种文化现象与星座配对类似,实质是简化人际关系复杂性的认知捷径。社会心理学实验证实,相信血型相配的伴侣确实能通过“自我实现预言”提升关系满意度。

未来研究需采用更严谨的跨学科方法。建议结合fMRI技术观测不同血型组合的神经激活模式,同时建立万人级婚恋数据库进行纵向追踪。探索血型抗原与HLA基因型的关联,可能为理解性格互补提供新的分子生物学依据。

结论与建议

O型男性与A型女性的组合展现出独特的动态平衡之美,其性格互补性与角色协同效应确能构建稳固的情感纽带。但需清醒认识到,血型理论更多是文化建构的认知工具,而非决定关系的金科玉律。建议伴侣双方:

1. 善用互补优势构建“差异增效”模式,如在决策中实行“O型提案-A型完善”机制

2. 建立定期关系评估制度,通过第三方咨询预防权力失衡

3. 超越血型标签认知,注重个体独特性与情感需求的精准对接

未来研究应聚焦血型基因表观遗传修饰对亲密关系的影响,同时开发基于大数据的行为预测模型,为人际匹配提供更科学的参照系。