血型作为人类重要的生物标记之一,其分类与特性不仅塑造了医学发展的历史,更在遗传学、健康研究和文化认知中占据独特地位。A型血与B型血作为ABO血型系统的两大基础类别,分别对应红细胞表面A抗原和B抗原的存在,并由此衍生出独特的生物学特征和社会认知标签。从输血安全到疾病易感性,从性格推测到文化隐喻,这两种血型承载着科学探索与人类想象的复杂交织。

一、A型与B型血的生物学基础

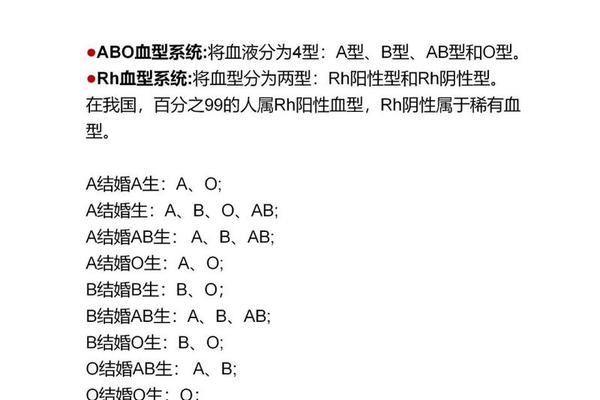

ABO血型系统的核心在于红细胞表面抗原的差异。A型血个体的红细胞携带A抗原,血清中含有抗B抗体;B型血则相反,红细胞表面存在B抗原,血清中存在抗A抗体。这种抗原-抗体互补关系源于基因编码的糖基转移酶作用:A型基因(IA)编码的酶催化N-乙酰半乳糖胺连接到H抗原前体,而B型基因(IB)催化半乳糖的添加。

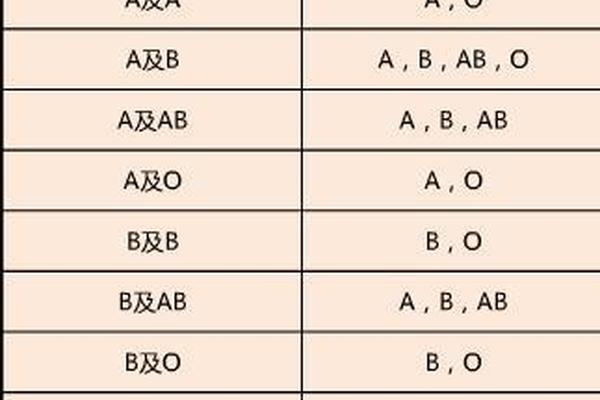

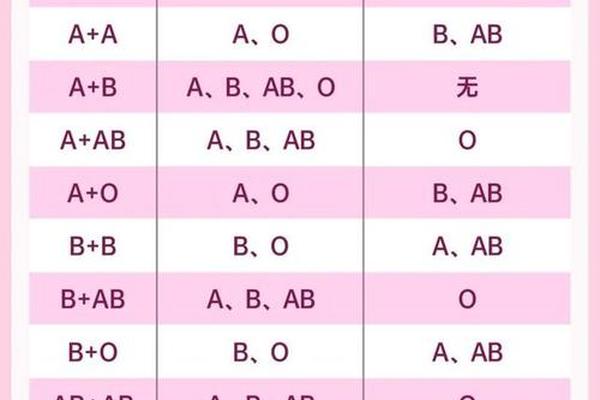

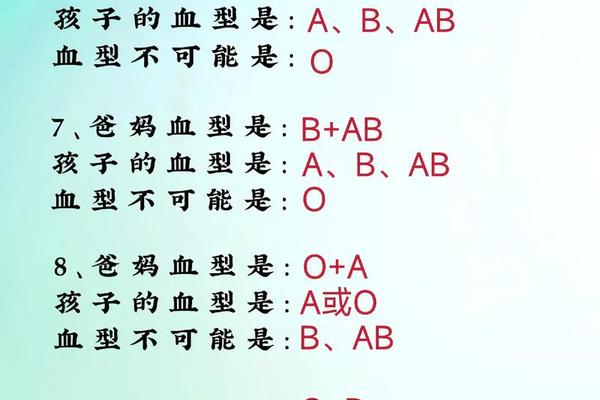

从遗传学角度,A型和B型均为显性基因,若父母携带不同血型基因组合,可能产生多样化的遗传结果。例如,A型(IAi)与B型(IBi)结合的后代,可能呈现A型、B型、AB型或O型,这种遗传多样性解释了人类血型分布的复杂性。值得注意的是,极少数情况下基因突变或嵌合体现象可能导致血型异常,如孟买型血的出现,这提示血型系统在分子层面的精细调控机制。

二、健康风险的差异化关联

近年研究揭示,A型血与B型血人群在疾病易感性上呈现显著差异。美国马里兰大学2022年的荟萃分析发现,A型血人群60岁前中风风险较其他血型升高18%,可能与凝血因子VIII水平较高及血小板聚集倾向相关。上海交通大学团队长达25年的追踪研究则显示,A型血消化道肿瘤(胃癌、结直肠癌)发病率明显高于非A型群体,而B型血在多数癌症中表现出相对风险优势。

B型血人群的健康风险则聚焦于代谢疾病领域。法国学者发现B型血糖尿病患病率较O型血高出21%,可能与胰岛素敏感性基因的连锁效应相关。B型血对结核杆菌感染的易感性在流行病学数据中呈现统计学关联,其机制或与病原体表面糖蛋白与B抗原的结构相似性有关。这些发现虽未建立直接因果关系,但为个性化健康管理提供了重要线索。

三、性格特征的文化建构

血型性格论作为一种文化现象,在日本等地区形成独特的社会认知体系。观察性研究显示,A型血人群常被赋予谨慎、细致、内省等特质,而B型血则与外向、创新、自由等性格标签相关联。这种分类源于1970年代古川竹二提出的"血液型人间学",虽缺乏严格科学验证,却在心理学实验中引发"标签效应"——个体可能无意识地向社会期待的血型特征靠拢。

神经生物学研究为此提供了部分解释框架。A型血人群前额叶皮层灰质密度较高,可能与风险规避倾向相关;而B型血个体的边缘系统活跃度差异,或影响情绪表达方式。但学界普遍认为,性格形成是遗传、环境、教育等多因素交互作用的结果,血型的影响权重可能不足1%。

四、输血医学的临床意义

在临床输血实践中,A型与B型血的生物学特性直接决定医疗安全边界。A型血可接受A型或O型血液,但输入B型或AB型将引发抗体-抗原反应;同理,B型血仅能兼容B型与O型。这种限制源于免疫系统的识别机制:当异种抗体进入血液循环时,补体系统会被激活导致红细胞溶解,严重时可引发休克甚至死亡。

特殊情况下,"万能供血者"O型血的应用需谨慎。虽然O型红细胞缺乏A/B抗原,但其血浆中的抗A、抗B抗体仍可能对A/B型受血者造成迟发性溶血反应。因此现代输血医学强调同型输注原则,仅在急救时限量使用O型红细胞悬液。这种临床规范的确立,正是基于对A/B型血免疫特性的深刻认知。

通过多维度分析可见,A型与B型血既是严谨的生物医学概念,也是承载社会文化意义的特殊符号。现有研究表明,血型与健康、性格的关联更多体现为统计学倾向而非决定论,其作用机制仍需通过表观遗传学、蛋白质组学等新兴技术深入解析。建议未来研究关注基因-环境交互作用,开发基于血型的精准预防策略,同时加强公众科普以消除认知误区。在尊重生物多样性的基础上,理性认知血型价值,方能实现科学精神与人文关怀的有机统一。