血型遗传是生物学和医学领域经久不衰的研究课题,它不仅关系到个体健康,更牵动着每个家庭的关注。当O型血男性与A型血女性组建家庭时,子女的血型可能性遵循特定的遗传规律;而若男性为AB型血、女性为O型血的特殊组合,其子女的血型则可能打破常规认知,这背后隐藏着基因世界的复杂性与奇妙性。本文将从遗传机制、医学风险、基因突变三个维度展开探讨,结合最新研究成果,为读者呈现科学视角下的血型遗传图谱。

一、血型遗传的基本规律

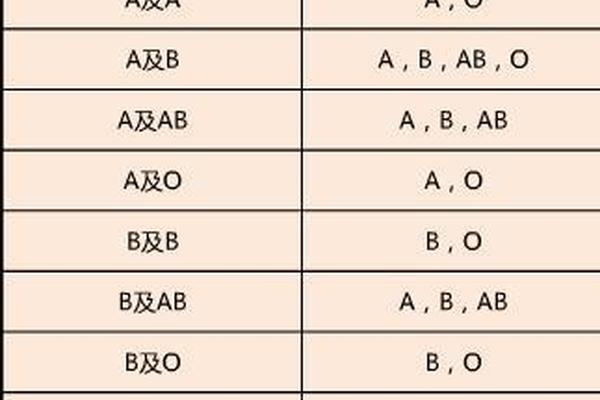

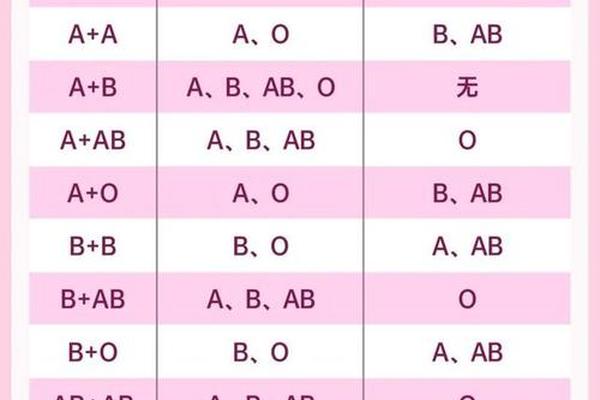

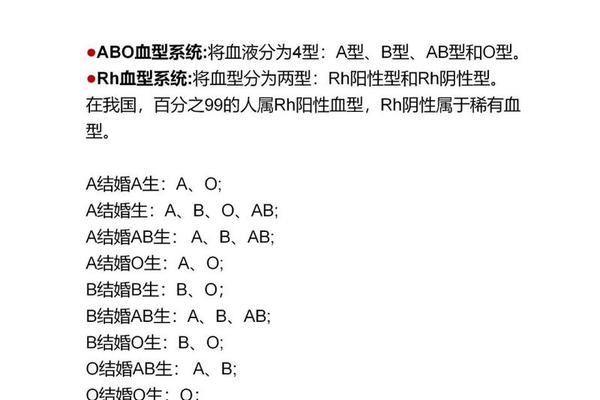

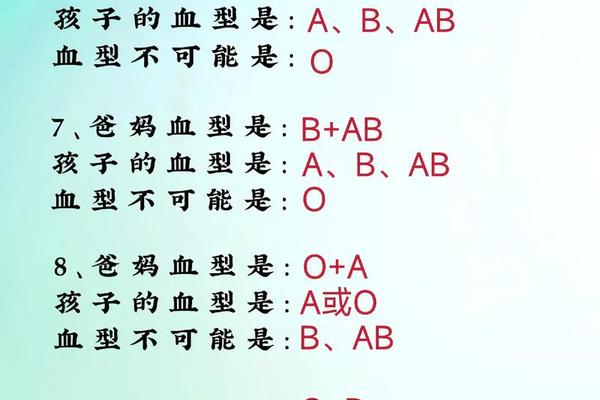

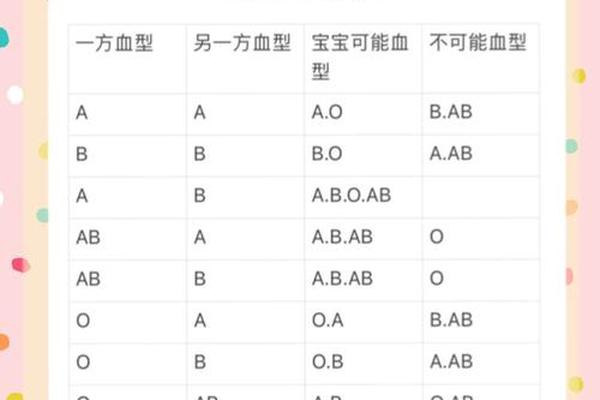

根据孟德尔遗传定律,血型基因以显性与隐性方式传递。O型血个体的基因型为ii,仅能传递i基因;A型血个体可能携带AA或Ai两种基因型。当O型血父亲(ii)与A型血母亲(AA或Ai)结合时,子女将继承父亲的i基因和母亲的A或i基因,最终形成Ai(A型血)或ii(O型血)两种可能。

这种遗传规律在常规情况下具有确定性。若母亲为纯合A型(AA),子女必然获得A基因,表现为A型血;若母亲为杂合A型(Ai),则子女有50%概率继承i基因成为O型血。临床统计显示,这类家庭中子代A型血占比约75%,O型血占25%。值得注意的是,ABO血型系统仅涉及红细胞表面抗原的表达差异,与生理功能无直接关联,但在输血治疗等医疗场景中具有关键意义。

二、特殊组合的基因突变

当男性为AB型血、女性为O型血时,常规遗传规律显示子女不可能为O型血。AB型血的基因型本应为AB,理论上只能传递A或B基因,而O型血母亲只能传递i基因。但近年研究发现,约0.01%的案例中出现基因突变导致的例外情况。

这类特殊现象源于CisAB型基因的存在。在CisAB型个体中,A和B抗原基因异常地共同位于同一染色体上,另一条染色体可能缺失血型基因。当携带CisAB型的AB型父亲将无血型基因的染色体传递给子代时,子女将从O型血母亲处获得i基因,最终形成ii基因型,即表现为O型血。这种基因重组现象已通过DNA测序技术证实,揭示了血型遗传系统的动态复杂性。

三、新生儿溶血风险

O型血母亲与A型血父亲的组合需警惕新生儿ABO溶血病。当胎儿遗传父亲A抗原时,母体免疫系统可能产生IgG型抗A抗体,这些抗体通过胎盘进入胎儿循环系统,导致红细胞破坏。统计显示,约20%的O型血孕妇会与A型胎儿发生免疫反应,其中1%可能发展为严重溶血,表现为黄疸、贫血甚至核黄疸。

临床应对策略包括孕16周起定期检测母体抗体效价,通过光照疗法、免疫球蛋白注射等手段干预。值得注意的是,首次妊娠的溶血风险显著低于二次妊娠,这与母体致敏过程相关。而AB型父亲与O型母亲的组合虽罕见,但若子代携带B抗原,同样存在溶血风险,需加强产前监测。

四、社会认知与科学启示

血型遗传的非常规案例常引发家庭信任危机,如媒体报道的AB型父亲与O型母亲诞下O型血子女的案例,经基因检测证实属于CisAB型遗传变异。这类事件反映出公众对血型认知的三个误区:将血清学检测等同于基因型判定、忽视亚型血的存在、未认识到基因突变的可能性。

科学家建议建立三级验证体系:常规血清学初筛、分子生物学复核、家系追踪分析。日本学者提出的血型基因芯片技术已能检测98%以上的ABO亚型,为临床提供更精准的判断。未来研究应关注血型基因编辑技术的边界,以及区域性基因突变频率的流行病学调查。

血型遗传既是生命科学的基础课题,也是连接个体与家族的健康纽带。O型与A型夫妻的血型组合验证了孟德尔定律的普适性,而AB型与O型的特殊案例则揭示了基因世界的深邃奥秘。建议准父母在孕前进行血型基因检测,医疗机构应普及亚型血检测技术,科研领域需加强血型突变机制研究。随着单细胞测序技术的发展,未来有望实现胚胎期的全基因组血型预测,为优生优育提供更全面的科学保障。