人类对事物的分类体系往往映射着不同领域对规律的探索与总结。从生物学领域的ABO血型系统到工业领域的链条规格标准,看似无关的学科背后都蕴含着相似的逻辑框架——通过分类标准建立系统性认知,并以此指导实践应用。AB血型作为医学输血的重要依据,其遗传规律与健康关联性至今仍是研究热点;而机械工业中链条的A系列与B系列标准差异,则体现了全球化背景下技术规范的多元化特征。这两大分类体系在各自领域的发展历程,折射出科学认知与技术应用如何通过标准化推动社会进步。

一、AB血型系统的遗传与医学意义

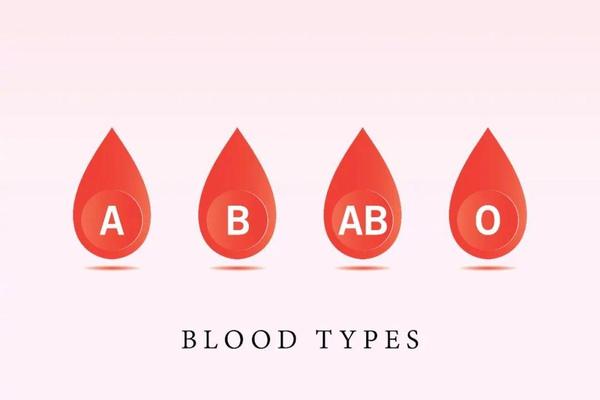

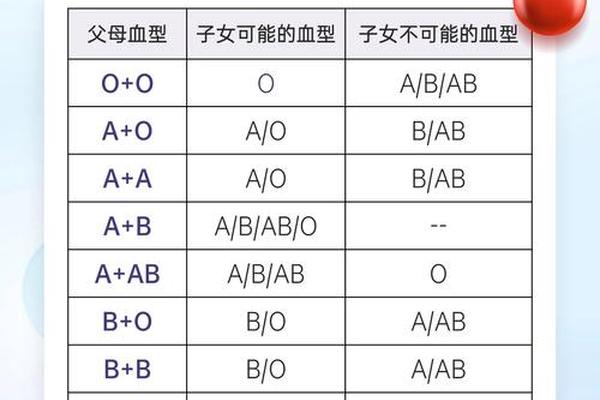

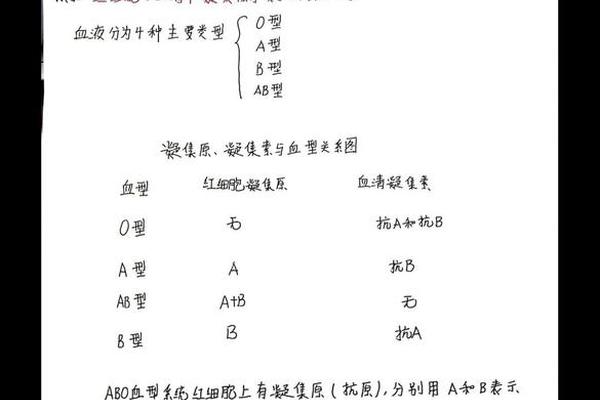

ABO血型系统的发现始于20世纪初,奥地利科学家卡尔·兰德施泰纳通过血清学实验首次区分了A、B、O三种血型,其学生随后补充发现AB型。这种分类基于红细胞表面抗原差异:A型含A抗原,B型含B抗原,AB型兼具,O型则完全缺失。基因层面,ABO基因位于9号染色体,通过IA、IB、i三种等位基因的组合决定血型表达,其中O型为隐性纯合体。这种遗传规律不仅为输血医学奠定基础,也成为法医学亲子鉴定的重要依据。

在临床医学中,不同血型与疾病风险存在显著关联。研究显示,A型人群胃癌发病率较其他血型高18%,而AB型发生静脉血栓的风险是非AB型的1.92倍。O型血因缺乏A、B抗原,在疟疾感染中表现出更强抵抗力,但其消化性溃疡发病率偏高。这些发现促使医疗机构将血型纳入个性化健康管理范畴,例如建议AB型人群加强血栓预防,B型人群监测血糖水平。血型抗原还影响着器官移植排斥反应,相关研究已拓展至HLA配型领域。

二、链条标准的国际化分野

机械传动领域中,A系列与B系列链条的划分源于工业标准的地域性差异。A系列遵循美国ASME B29.1标准,主要应用于美洲及亚洲市场;B系列对应欧洲BS标准,在英国及欧盟国家占据主导。这种分野与20世纪制造业全球化进程密切相关,当美欧各自建立技术壁垒时,链条作为基础零部件必然形成两套独立体系。值得关注的是,日本JIS标准在部分参数上对两者进行了融合创新,形成独特的工业生态。

两大系列的核心差异体现在结构参数设计理念。A系列采用"比例设计法",销轴直径严格遵循节距的5/16比例,滚子直径则为5/8节距,这种数学关系确保了载荷分布的均衡性。B系列则更注重实际工况适应性,其内链板加厚设计使同等节距下抗拉强度提升15%,特别适用于矿山机械等高冲击场景。参数差异导致配件不可互换,例如12A链条的滚子直径为8.51mm,而12B系列达到10.16mm,这种细微差别可能引发传动系统失效。

三、分类体系的社会应用影响

AB血型理论已超越医学范畴,形成独特的文化现象。日本学者古川竹二提出的"血型性格论"虽缺乏科学依据,却在东亚社会形成广泛认知,企业招聘甚至出现"AB型优先"的潜在偏好。这种社会认知催生出"血液社会学"研究分支,学者通过大数据分析发现,AB型人群在创意行业占比达34%,显著高于其他血型。但医学界始终强调,性格形成是基因与环境共同作用的结果,单一血型决定论存在认知误区。

链条标准的应用差异则深刻影响着全球产业链布局。中国作为世界最大链条生产国,年产量60%为A系列产品,主要出口北美市场;而青岛某龙头企业为开拓欧洲市场,专门建立B系列生产线,设备改造成本高达2000万元。这种双轨制运行增加了企业运营成本,但也催生了"智能转换链轮"等创新产品,通过可调式链齿结构实现两套标准的兼容。国际标准化组织(ISO)正推动链条规格统一化进程,但受专利壁垒影响进展缓慢。

四、技术演进的交叉启示

基因编辑技术的突破为血型研究开辟新维度。科学家通过CRISPR技术成功将A型红细胞转化为O型,这项发表于《自然·生物技术》的成果使通用血库建设成为可能。与之呼应,材料学进步推动着链条性能提升,石墨烯涂层技术使A系列链条耐磨性提高3倍,而B系列采用的纳米渗氮工艺让疲劳寿命延长至2万小时。这两个领域的突破都显示出基础研究向应用转化的巨大潜力。

标准化与个性化的矛盾在两大体系中尤为突出。医疗领域提倡基于血型的精准医疗,如为O型人群定制高纤维膳食方案;工业领域则出现"柔性链条"概念,通过参数化设计满足客户个性化需求。这种趋势提示着未来发展方向:在保持分类体系科学性的建立更具弹性的应用框架。例如开发血型多维度风险评估模型,或创建链条参数的智能匹配系统。

人类对事物分类的探索永无止境。AB血型系统从最初的输血安全发展到如今的精准医疗,链条标准从地域割裂走向全球协同,这两个体系的发展轨迹揭示着科学认知与技术应用的辩证关系。未来研究应着重于:建立血型与疾病的动态关联模型,开发跨标准链条的智能转换技术,以及构建分类体系的评估框架。唯有在标准化与创新性之间找到平衡点,才能使分类体系真正成为推动文明进步的基石。