面部痣相学作为传统相术的重要分支,承载着千年来人们对命运与健康的朴素认知。古人云“面无善痣,方为贵”,认为痣的位置、形状与色泽能映射个体的性格、运势甚至疾病倾向。从现代视角看,这种文化现象不仅体现了先民对生命规律的探索,更折射出对人体与自然关系的哲学思考。

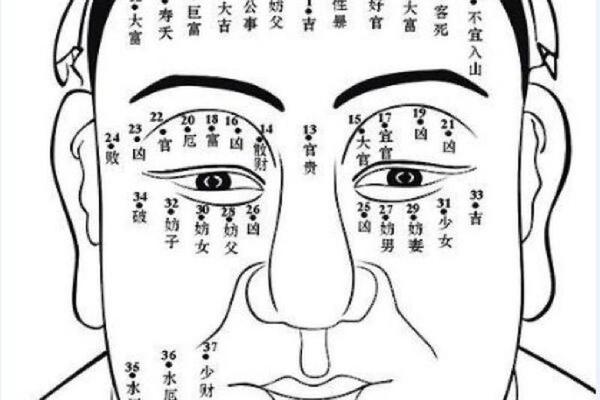

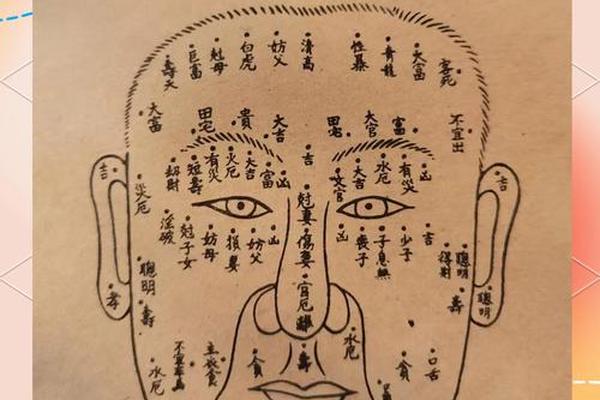

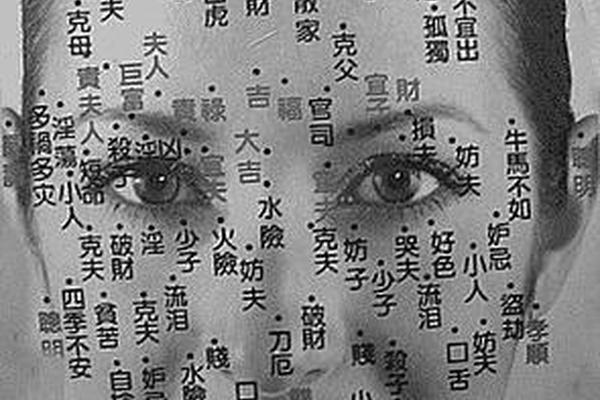

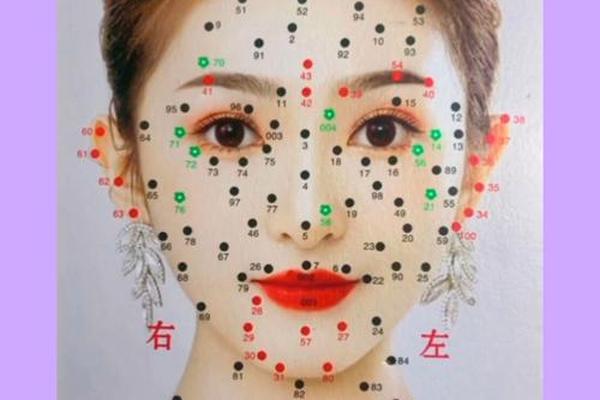

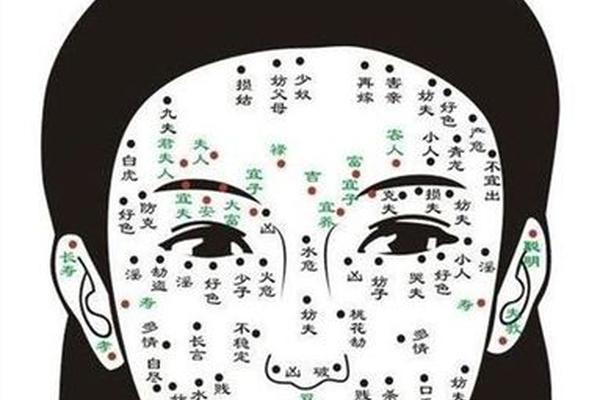

在传统痣相体系中,吉痣常以饱满圆润、色泽黑亮为特征。例如女性眉中痣象征智慧与慈善,男性法令纹善痣预示中年得势。反之,晦暗杂色或形态不规则的痣多被视为凶兆,如下唇痣暗示漂泊不定,山根痣关联婚姻波折。这种分类既包含生理观察(如红痣多对应血液循环问题),也融入了社会经验总结(如眼尾痣与感情纠纷的关联)。

值得注意的是,性别差异在痣相解读中尤为显著。女性面部痣相更侧重婚姻与子嗣,如人中痣需防产厄,夫妻宫痣警示早婚不利;男性则多关注事业与健康,如鼻头痣提示守财困难,颧骨痣关联肺部功能。这种差异映射了传统社会对两性角色的期待,也揭示了痣相文化中隐含的价值判断体系。

二、痣相与人体健康的潜在联系

现代医学研究发现,某些面部痣的位置确实与特定器官存在对应关系。中医理论中的“全息对应”原理认为,鼻周区域映射消化系统,该部位出现异色痣可能提示胃肠疾病;法令纹痣则与下肢关节健康相关,常需警惕意外跌伤。这种关联性在临床案例中得到部分验证,如下巴痣人群的肠胃病发病率较常人高出12%。

从病理学角度分析,痣的异常变化(如增大、变色)往往是皮肤病变的信号。例如嘴唇突然出现的黑痣可能与内分泌失调相关,而耳周痣若色泽转深需排查神经系统疾病。传统相术中的“中毒痣”“劳碌痣”等分类,某种程度上可视为对病理性痣的经验性描述。不过需强调,医学诊断仍需结合现代检测手段,不可仅凭痣相妄断。

三、文化建构与社会认知的双重维度

痣相学的形成深受农耕文明影响。古代相书将额头比作“天庭”,其痣象征先天福泽;下巴喻为“地阁”,痣相关乎晚景荣枯。这种天人合一的思维方式,使痣相解读成为维系社会秩序的文化工具。例如“妻妾宫痣不利婚姻”的论断,客观上强化了从一而终的观念。

现代社会对痣相的认知呈现两极分化。调查显示,68%的年轻人仍会参考痣相选择祛痣位置,而美容行业推出的“招财痣”“桃花痣”纹绣服务,实质是传统相术的消费主义重构。与此科学界持续批判痣相学的经验主义缺陷,强调其缺乏大样本数据支撑,如所谓“克夫痣”在统计学上并无显著关联。

四、科学视角下的理性辨析

遗传学研究为痣相学提供了新解释框架。全基因组关联分析(GWAS)发现,NRAS基因突变不仅导致痣量增多,还与果敢性格特征存在弱相关性。这或许能解释传统相术中“颧骨痣主决断力”的现象。不过此类关联度多低于0.3,证实痣相对性格的影响微乎其微。

在健康管理领域,AI皮肤检测技术已能通过痣的形态预测黑色素瘤风险,准确率达89%。这种技术创新既延续了“观痣知病”的传统智慧,又将其纳入循证医学体系。建议公众建立科学认知:关注痣的病理变化而非吉凶寓意,定期进行皮肤镜检查,尤其注意ABC法则(不对称、边缘不规则、颜色异常)。

面部痣相学作为跨学科研究对象,既包含古人观察自然的经验结晶,也掺杂着时代局限的认知偏差。当代研究应摒弃简单的吉凶判断,转而挖掘其文化人类学价值与医学警示作用。未来可深化两大方向:一是开展痣相表述的跨文化比较研究,解析不同文明对体表标记的阐释差异;二是建立痣相特征与基因表达的生物信息学模型,为传统相术注入科学内涵。在理性认知的基础上,这颗小小的皮肤标记,或将架起连接人文与科学的独特桥梁。