人类ABO血型系统的发现始于1900年,奥地利科学家卡尔·兰德斯坦纳通过观察红细胞凝集现象,首次将血液分为A、B、O三种类型,其学生随后补充了AB型。这一分类基于红细胞表面抗原的差异:A型携带A抗原,B型携带B抗原,AB型同时存在两种抗原,而O型则完全缺乏。抗原的本质是糖蛋白分子,由基因编码的糖基转移酶催化合成。例如,A基因编码的酶将N-乙酰半乳糖胺连接到H抗原,形成A抗原;B基因则添加半乳糖基团形成B抗原;O基因因突变导致酶失活,无法修饰H抗原。

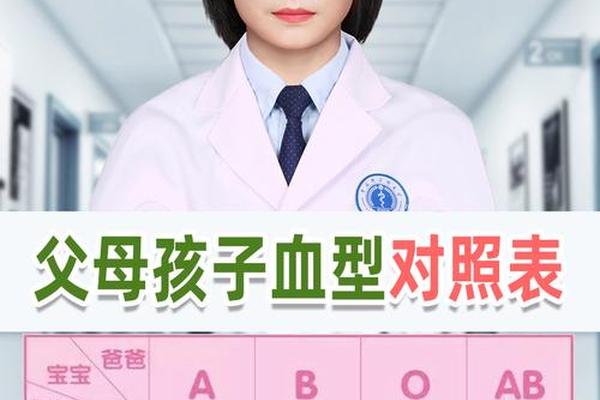

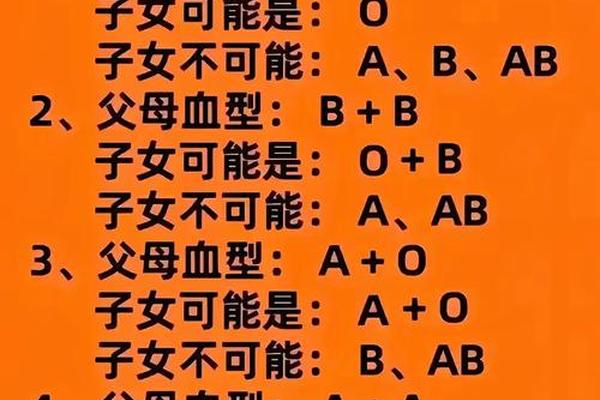

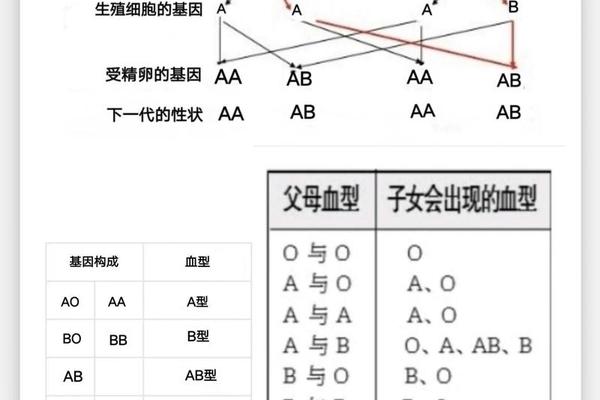

遗传学研究表明,ABO血型遵循孟德尔显性遗传规律。A和B为显性等位基因,O为隐性基因。父母的基因型组合决定了子代可能的血型,例如父母均为O型时,子女必为O型;而AB型与O型的父母无法生育出AB型后代。这种遗传特性不仅用于临床输血,还在法医学亲子鉴定中发挥重要作用。值得注意的是,全球ABO血型分布呈现显著地域差异:欧洲A型占比高达40%,亚洲B型比例突出,美洲土著则以O型为主,这可能与古代迁徙和自然选择压力相关。

AB型血的生物学特殊性

AB型血在ABO系统中具有独特的生物学地位。其红细胞表面同时表达A、B抗原,而血清中缺乏抗A和抗B抗体,这使得AB型个体成为“万能受血者”。在紧急输血时,AB型患者可接受任何血型的红细胞输入,这种特性源于输入的红细胞不会被受体血清中的抗体攻击。该优势仅限于红细胞输注,若涉及血浆成分则仍需严格配型。

从免疫学角度,AB型血的抗原多样性可能带来双重影响。研究表明,AB型人群对某些病原体(如霍乱弧菌)的易感性较低,因为其抗原结构与微生物表面糖链相似,可干扰病原体黏附。但AB型血与心血管疾病风险升高存在统计学关联,可能与其凝血因子水平较高有关。这种矛盾性体现了生物进化中的权衡机制——抗原多样性既增强免疫优势,也可能带来代谢负担。

"贵族血"称谓的文化溯源

AB型血被称为“贵族血”的现象,最早源于20世纪欧洲的民间传说。其文化建构包含三重逻辑:AB型在全球人口中仅占约7%-10%,稀有性赋予其神秘色彩;历史上欧洲贵族通婚频繁,AB型在某些王室家族中出现概率较高,被误认为是“高贵血统”的标志;AB型兼容性强的生物学特性,与传统文化中“包容”“通达”的贵族气质产生隐喻关联。

这种文化符号的传播还受到商业营销推波助澜。日本在20世纪80年代兴起的“血液性格学”将AB型描述为“复杂天才”,进一步强化了其特殊地位。但现代遗传学研究证实,AB型的形成不过是基因重组的结果,与智力、性格无必然联系。我国AB型人群主要集中在长江流域,这与古代百越族群和中原族群的融合密切相关,充分证明其本质是自然选择与人口迁徙的产物。

科学认知与社会观念的辩证

尽管“贵族血”的传说缺乏科学依据,但AB型血的医学研究价值不容忽视。近年发现,AB型人群的血管性血友病因子(vWF)水平较其他血型高20%,这可能是其血栓性疾病风险增加的重要原因。AB型器官移植受者的排斥反应发生率较其他血型低15%,这种免疫耐受特性为移植医学提供了新思路。

社会层面,对血型标签的过度解读可能产生负面影响。我国某些企业曾出现“血型歧视”现象,认为AB型员工“性格反复”,这种伪科学观念已被劳动法规明令禁止。科学家呼吁建立更理性的血型认知:血型系统本质是生物标记物,其临床价值应局限于输血医学和疾病风险评估,而非社会评价工具。

ABO血型系统作为人类最重要的血型分类体系,其科学内涵已超越简单的输血配型。AB型血的特殊性既体现了分子生物学的精巧机制,也折射出文化建构与科学事实的复杂互动。未来研究需在两方面深化:一是探索AB型抗原与慢性疾病(如阿尔茨海默病)的分子关联机制;二是通过群体基因组学,解析AB型在不同族群中的演化轨迹。唯有坚持科学理性,才能剥离文化想象的面纱,真正释放血型研究的医学价值与社会价值。