当父母分别具有A型和B型血时,孩子的血型可能呈现丰富的多样性。这种看似简单的字母组合背后,隐藏着复杂的遗传学机制。从显隐性基因的博弈到染色体重组的神秘过程,人类血型遗传既遵循基本规律,又存在特殊例外。理解这种遗传规律不仅有助于解答亲子关系的疑问,更在临床医学和遗传学研究中具有重要价值。

遗传机制中的显隐博弈

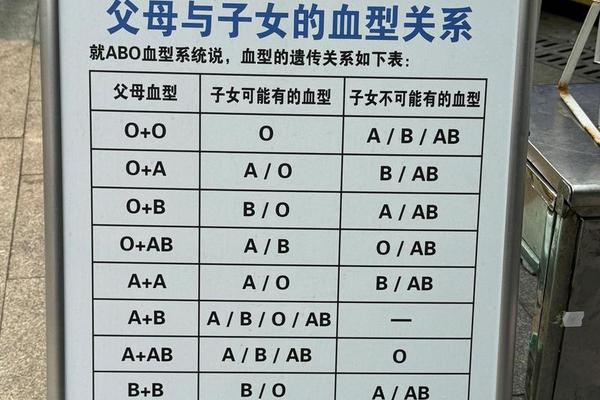

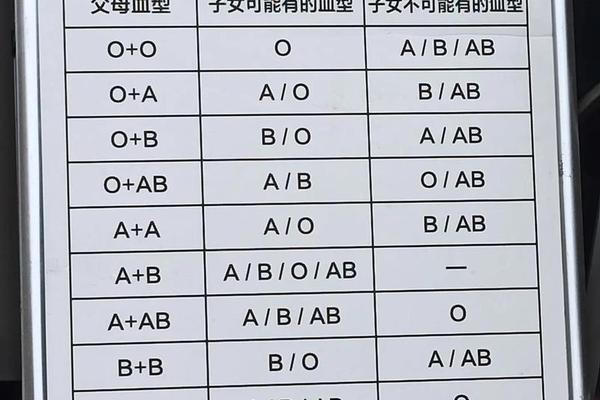

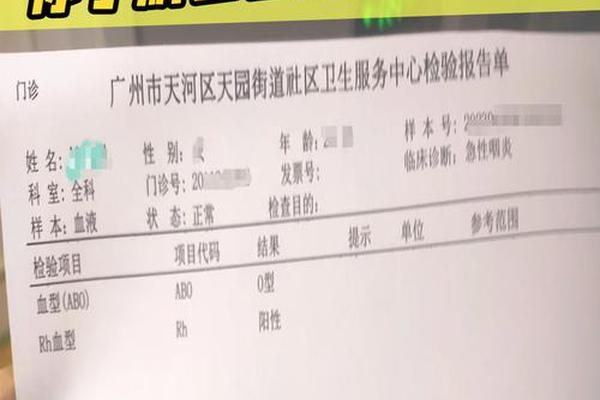

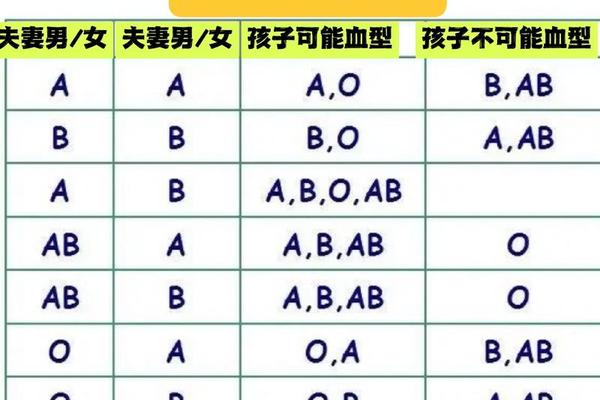

ABO血型系统由位于9号染色体上的三个等位基因控制,其中A和B基因属于显性遗传,O基因为隐性遗传。父母双方各自携带两个血型基因,通过生殖细胞减数分裂形成单倍体配子。A型血个体的基因型可能是AA或AO,B型血个体则可能是BB或BO。当A型(AO)与B型(BO)结合时,子代可能继承O-O组合形成O型血,这种隐性基因的"双剑合璧"打破了显性基因的主导地位。

显性基因的表达优势使得表型呈现"全或无"特征。例如AO基因型的个体仍表现为A型血,只有在两个隐性O基因同时存在时才会显现O型特征。这种显隐规则构建了ABO系统的基本框架,但也为特殊血型的出现埋下伏笔。

基因重组的多重可能性

在A型(AO)与B型(BO)的组合中,基因重组可产生四种配子组合:A-B、A-O、O-B、O-O。根据孟德尔遗传定律,子代血型概率呈现特殊分布:AB型占25%,A型25%,B型25%,O型25%。这种均等概率源自父母双方各提供50%显性基因的可能。

临床数据显示,实际遗传分布与理论值存在细微差异。上海黄浦区体检站的统计表明,我国AB型人口占比约10%,低于理论概率。这种差异可能与基因型分布不均衡有关——多数A型血个体实际携带AO基因型,而非理论上的AA纯合体。

特殊血型的例外警示

在常规遗传规律之外,约17万分之一概率的顺式AB型可能打破常规认知。这种特殊基因型表现为A、B抗原同时存在于同一条染色体,当与O型基因结合时,可能产生表观AB型子代。2018年某大学生AB型血与父母AB+O组合的矛盾案例,正是此类罕见遗传现象的典型代表。

孟买血型系统则提供了另一种例外。当个体缺乏H抗原前体时,即便携带A/B基因也无法表达相应抗原,表现为"伪O型"。这类特殊血型的发现,揭示了血型遗传系统的复杂性,也警示我们不能仅凭ABO系统判断亲子关系。

临床实践中的双重意义

在产科医学中,A型与B型夫妻需特别关注新生儿溶血风险。当母体为O型时,胎儿A/B型红细胞可能引发免疫攻击,这种ABO溶血发生率约20%。上海某三甲医院的研究表明,提前进行抗体效价监测可使严重溶血发生率降低67%。

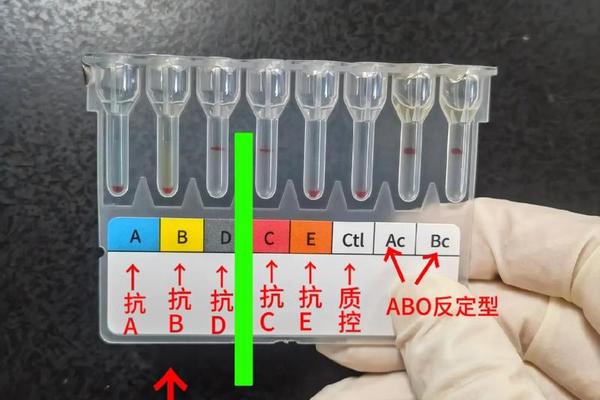

输血医学更将血型匹配视为生命线。尽管AB型被称为"万能受血者",但异型输血仍存在抗体稀释风险。2019年南京出现的A3亚型血型案例提示,现代血清学检测需结合分子生物学技术,才能实现精准配型。

基因科学的未来展望

随着基因测序技术的突破,血型遗传研究正迈向新纪元。全基因组关联分析已发现44个血型相关基因位点,为罕见血型溯源提供新工具。上海遗传研究所的阶段性成果显示,第三代基因编辑技术有望修正致病性血型突变,为血液病患者带来福音。

建议备孕夫妇进行扩展型血型检测,包括Rh因子和稀有血型筛查。对于存在特殊基因型的家庭,遗传咨询和产前诊断可有效预防新生儿溶血。未来研究应聚焦于建立中国人血型基因数据库,推动精准医疗在血液病领域的应用。

血型遗传既是生命密码的精妙体现,也是医学实践的重要基石。从显隐规则的普遍性到特殊血型的例外性,从临床输血的安全性到基因编辑的前瞻性,这个微观世界的遗传奥秘持续推动着人类对生命本质的认知深化。在尊重遗传规律的我们更需保持对生命多样性的敬畏与探索。