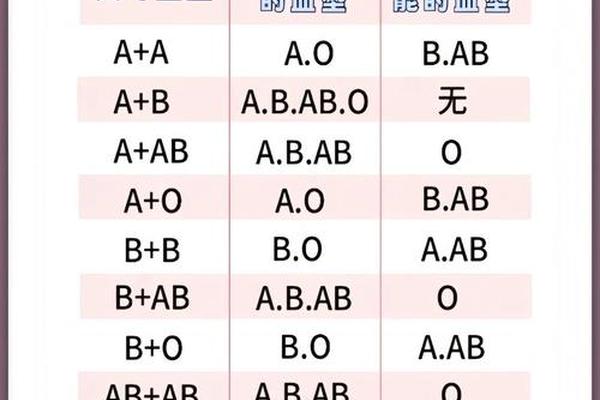

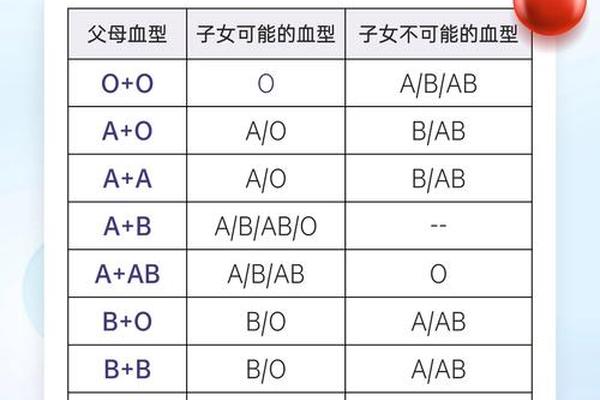

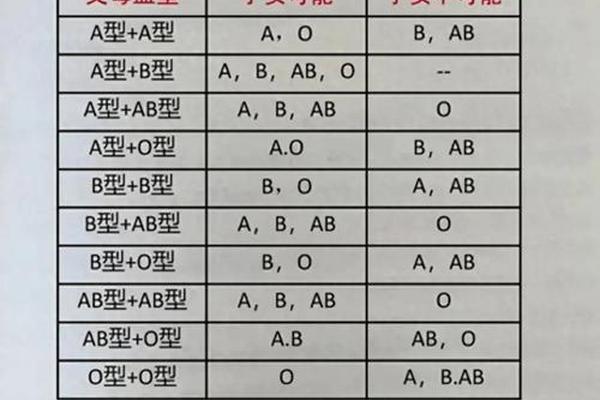

血型作为人类遗传的重要特征之一,其传递规律既遵循基因组合的基本原理,也存在少数特殊案例。当父母一方为AB型血,另一方为A型血时,其后代的血型可能性受到ABO系统的显隐性遗传规则制约。根据国际输血协会的研究,AB型与A型父母的子女可能出现A型、B型或AB型血,但不可能出现O型血。这一现象背后涉及等位基因的显隐性关系:AB型个体的基因型为AB,A型个体的基因型为AA或AO。若A型为AA,则子女将从父/母各继承一个A或B基因,血型为A(AA)或AB(AB);若A型为AO,子女可能继承A、O或B基因,血型为A(AO/AA)、B(BO)或AB(AB)。

值得注意的是,血型遗传概率并非均等。例如,当A型父母为AO基因型时,子女的血型分布为:A型概率50%(AO或AA)、B型概率25%(BO)、AB型概率25%(AB)。这种非对称分布反映了显性基因(A/B)与隐性基因(O)的相互作用规律。临床案例中,若出现子女为O型血的情况,则需考虑基因变异或罕见的cis AB型血型,但此类概率低于0.01%。

AB型血与其他血型的后代可能性

AB型血作为ABO系统中唯一同时携带A、B抗原的血型,其遗传模式具有特殊性。当AB型血个体与不同血型配偶结合时,后代血型范围呈现显著差异:

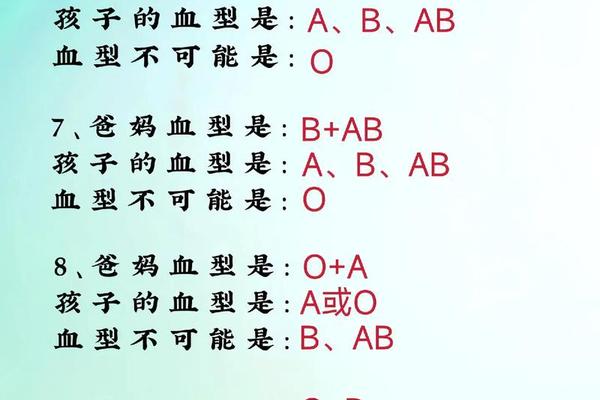

1. AB型与O型结合:子女仅可能为A型或B型。因为O型基因型为ii,AB型只能传递A或B基因,子女基因型为Ai(A型)或Bi(B型)。

2. AB型与B型结合:子女可能为B型(Bi或BB)、AB型(AB)或A型(仅当B型配偶为BO基因型时)。此时B型显性基因占主导,AB型基因的A可能被掩盖。

3. AB型与AB型结合:后代可能出现A型(AA)、B型(BB)或AB型(AB),但不会出现O型。这一结论曾因cis AB型血型的发现被质疑,但常规情况下仍符合遗传规律。

从群体遗传学角度看,AB型血在全球人口中占比约5%-10%,其与不同血型的婚配组合直接影响后代血型多样性。例如,中国AB型人群占比约7%,其与A型配偶生育的后代中,AB型概率约为25%,显著高于随机婚配的期望值。

基因型与表现型的关联机制

ABO血型系统的核心在于9号染色体上的等位基因组合。A、B基因为显性,O基因为隐性,因此表现型与基因型存在非对称对应关系。例如,基因型为AO的个体表现为A型,而基因型为AB的个体则表现为AB型。

这一机制通过糖基转移酶的活性实现:A基因编码α-1,3-N-乙酰半乳糖胺转移酶,将N-乙酰半乳糖胺添加到H抗原;B基因编码α-1,3-半乳糖转移酶,添加半乳糖;O基因则因第6外显子缺失导致酶失活,无法修饰H抗原。AB型个体的红细胞表面同时存在两种酶活性,形成A、B抗原共存状态。

临床应用与特殊案例

在临床输血和亲子鉴定中,血型遗传规律具有重要价值。例如,若AB型与A型父母生育的子女为O型血,需优先考虑以下可能性:

1. 基因突变:如AB型实为罕见的cis AB型,其单条染色体可同时传递A、B基因,另一条染色体若携带O基因,则可能导致子女出现O型。

2. 嵌合体现象:极少数个体因胚胎期造血干细胞融合,体内存在两种血型细胞系。

Rh血型系统的叠加影响需纳入考量。若父母存在Rh阴性(如"熊猫血")等稀有血型,需通过基因检测进一步确认遗传风险。

AB型与A型血父母的子女血型遵循显隐性遗传的基本规律,但需警惕罕见变异导致的例外情况。未来研究可聚焦于以下方向:

1. 开发高灵敏度的基因测序技术,以识别cis AB型等特殊血型的分子标记;

2. 建立全球血型基因数据库,完善跨种族血型遗传模型;

3. 探索血型抗原与疾病易感性的关联,拓展预防医学的应用场景。

理解血型遗传规律不仅有助于避免输血风险,也为法医学鉴定和遗传病研究提供科学依据。建议备孕家庭通过基因检测明确血型基因型,并结合临床咨询制定个性化健康管理方案。