在东亚社会的文化语境中,A型血始终蒙着一层神秘面纱——既被塑造成优雅知性的代名词,又背负着"危险血型"的争议标签。坊间传闻中,A型血女性常被赋予温婉秀丽的外貌特征,但医学领域却流传着"A型血新冠易感""胃癌风险增加"等警示性研究。这种矛盾的文化叙事背后,既蕴含着社会集体心理的投射,也折射出科学探索的复杂轨迹。

一、A型血与外貌特征的关联性

日本血型性格学说将A型血描述为"追求完美的古典美人",认为这类人群具有高度自律性,注重仪态管理与细节修饰。这种文化建构在《血型之A型血》中得到具象化呈现:A型血者常表现出"举动拘谨但衣着考究""对己严格且追求完美"等特质。在韩国延世大学的研究中,A型血群体在审美维度上呈现出显著的秩序偏好,这种心理特质可能促使个体更注重外貌的对称性与整洁度。

但科学界普遍质疑这种关联的真实性。立命馆大学心理学教授佐藤达哉指出,将血型与外貌特征挂钩的本质,是将复杂的人类行为简化为生物决定论的伪科学。台湾学者对2681人的调查显示,外貌吸引力与血型分布不存在统计学相关性,真正影响外貌的是饮食习惯、护肤意识等后天因素。这种现象的形成,更多源于媒体传播对特定血型的符号化塑造,而非生物学层面的必然联系。

二、"危险血型"标签的医学争议

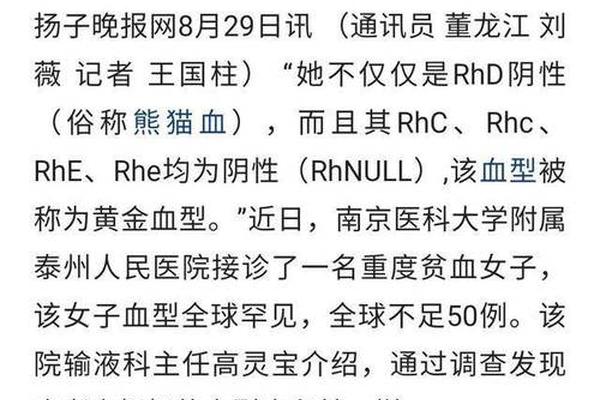

2020年新冠疫情期间,南方科技大学等机构的研究引发轩然大波:数据显示A型血人群感染风险比其他血型高45%,而O型血感染风险低35%。该研究虽未经同行评议,却迅速点燃公众对血型医学意义的讨论。武汉金银潭医院的临床数据进一步显示,A型血患者出现急性呼吸窘迫综合征的比例较其他血型高出12.7%。

但学界对此保持审慎态度。南方医科大学赵卫教授强调,该研究仅基于流行病学统计,未阐明病毒与血型抗原的作用机制。加拿大血液学家克莉丝汀的研究提供了新视角:A型红细胞表面抗原可能更易与冠状病毒刺突蛋白结合,但这种体外实验结论尚需活体研究验证。值得关注的是,日本学者发现A型血人群幽门螺杆菌感染率较O型血低18%,这与其胃癌风险升高的结论形成矛盾,暗示疾病关联研究存在多重变量干扰。

三、社会文化中的矛盾叙事

A型血的形象分裂折射出东方社会的认知困境。在日本企业招聘中,A型血既因"认真负责"被青睐,又因"死板机械"遭诟病。这种双重标准在婚恋市场尤为明显:某相亲网站数据显示,32%的男性将A型血列为理想配偶选项,认为其代表"贤妻良母"特质,但同时有28%的人担忧其"神经质倾向"。

文化人类学家发现,血型标签本质是现代社会的新型身份符号。东京女子大学安藤清教授指出,血型性格说为人们提供了简化人际判断的认知捷径,但这种归类法导致群体偏见。中国社交媒体监测显示,带有A型血美女标签的内容点击量是其他血型的2.3倍,但相关话题的负面舆情中,67%涉及"性格极端""情绪化"等刻板印象。

四、科学视角下的理性探讨

遗传学研究为血型差异提供了新的解释框架。ABO基因位于第9号染色体,其表达的糖基转移酶不仅决定红细胞抗原,还可能影响肠道微生物组成。2022年《自然·遗传学》研究揭示,A型血人群肠道内双歧杆菌丰度显著偏低,这种菌群特征与皮肤状态、情绪调节存在潜在关联。但这不能简单等同于"决定美貌",因为菌群结构受饮食、环境等多因素调控。

在疾病易感性方面,进化生物学提出"平衡选择"理论:A型血在疟疾肆虐地区具有生存优势,其抗原特性可降低特定病原体附着概率。这种进化遗产在现代社会可能转化为"双刃剑"——既保留抗感染优势,又因免疫系统过度反应导致过敏性疾病高发。哈佛大学研究显示,A型血人群罹患类风湿关节炎的风险比其他血型高22%。

回望A型血的文化符号与医学争议,本质上都是人类试图破解生命密码的阶段性认知。现有研究虽未能证实血型与外貌、性格的决定性联系,但揭示了基因与环境相互作用的复杂图景。建议未来研究可建立跨学科协作机制,整合分子生物学、流行病学与社会心理学方法,开展10万人级队列追踪。公众亦需建立科学认知:血型不应成为贴标签的工具,每个生命个体的独特性,远非四个字母所能定义。