在医学与大众文化的交织中,A型血常被冠以“危险血型”的称号。这一标签的根源既包含统计学上的疾病关联性,也与性格特质带来的行为模式密切相关。日本学者古川竹二最早提出血型性格论时,将A型血描述为内向保守、追求完美的性格,而现代医学研究发现,A型血人群在胃癌、心血管疾病、乳腺癌等重大疾病的发病率上显著高于其他血型。这种生物学特征与心理特质的双重作用,使得A型血的“危险”属性逐渐成为跨学科的研究焦点。

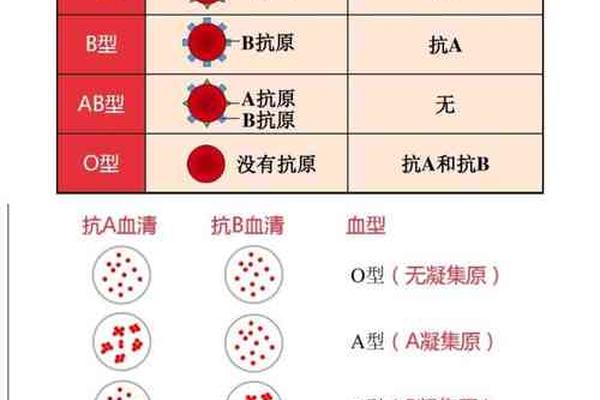

从生理机制来看,A型血抗原的特殊性可能影响免疫系统功能。例如,幽门螺杆菌对A型血人群的亲和力较高,导致其胃癌风险提升至其他血型的1.2倍。A型血者血液中纤维蛋白原水平偏高,易引发血栓形成,这与其心血管疾病风险增加21%的流行病学数据相印证。这些发现表明,A型血的生物学特性本身已构成健康隐患。

性格特质则通过行为模式放大健康风险。A型血常见的完美主义倾向与高焦虑水平,使其更易陷入长期压力状态。美国学者弗里德曼提出的“A型人格”理论指出,此类人群的竞争性、时间紧迫感和抑制情绪释放等特征,会持续激活交感神经系统,导致心肌耗氧量增加。临床数据显示,A型人格者冠心病发病率是B型人格的7倍,而A型血在该群体中的占比高达63%。

二、心理特质的双刃剑效应

A型血的性格矛盾性使其“危险”标签更具复杂性。日本血型文化将A型血定义为“冬季型人格”,强调其隐忍、内敛与高度责任感。这种特质在职场中表现为卓越的执行力,但过度自我苛求可能导致心理崩溃。韩国延世大学的研究发现,A型血人群的神经质量表得分较其他血型高14%,抑郁症患病率亦呈现显著相关性。

社会认知偏差进一步加剧了A型血的心理负担。日本企业曾流行基于血型的招聘偏好,将A型血视为“可靠但缺乏创造力”的代名词。这种刻板印象迫使部分A型血者压抑真实性格,形成“表面顺从—内在焦虑”的行为模式。台湾学者对2681人的追踪研究显示,被迫进行性格伪装的A型血人群,其皮质醇水平比自然状态者高出28%,长期处于慢性应激状态。

三、文化建构与科学争议的碰撞

“危险血型”概念的流行离不开东亚社会的文化助推。日本民俗学家能见正比古通过畅销书将A型血塑造成“社会规则的守护者”,这种描述虽强化了其责任感,却也暗示着适应性缺陷。在韩国影视作品中,A型血角色常被赋予“癌症患者”“职场过劳者”等悲剧形象,如电影《我的B型男友》中A型血女主的病弱设定,客观上固化了公众认知。

科学界对血型决定论始终持批判态度。2014年日本心理学研究会通过万人样本分析,明确否定了血型与性格的关联性。中国学者张仁伟的元分析指出,早期支持血型论的研究多存在样本偏差,如铃木芳正的“BN法”测验将70%的强迫症案例错误归因于A型血。瑞典隆德大学团队更发现,所谓“A型血焦虑特质”实为文化暗示下的自我实现预言。

四、风险认知的理性重构路径

剥离文化迷思后,A型血的医学风险仍需重视。上海交通大学针对1.8万人的20年追踪显示,A型血消化道癌症发病率确实高于均值,但通过定期胃镜筛查可降低68%的死亡率。美国血库协会建议A型血者每半年检测纤维蛋白原水平,并将舒张压控制在80mmHg以下。

心理干预方面,认知行为疗法可有效改善A型血人群的完美主义倾向。东京女子大学的实验表明,接受12周正念训练的A型血受试者,其焦虑量表得分下降41%,工作效率反提升15%。企业管理者应摒弃血型偏见,建立基于实际能力的评价体系,避免强化A型血员工的自我压抑倾向。

超越标签的个体化健康管理

A型血的“危险”标签本质是生物特征、心理特质与文化符号的混合产物。尽管其特定疾病风险需要警惕,但将个体健康简单归因于血型显然有失科学严谨。未来研究应聚焦基因-环境交互作用,例如探索ABO基因位点与压力反应基因的共表达机制。对于A型血人群而言,建立定期体检制度、培养情绪调节能力、破除文化刻板印象的三维防护体系,远比纠结“危险血型”的标签更具现实意义。正如《输血》期刊社论所言:“血型不应成为命运的判词,而是个性化健康管理的起点”。