血型作为人类遗传的重要特征,不仅承载着生命的密码,更与健康风险存在着千丝万缕的联系。当一对父母讨论未来孩子的血型时,遗传规律成为解开基因奥秘的钥匙;而当医学界将A型血与"危险"关联时,背后隐藏的生物学机制正引发科学界的深度思考。这种双重属性使得血型研究始终处于医学与生命科学的前沿。

一、A型血的遗传密码

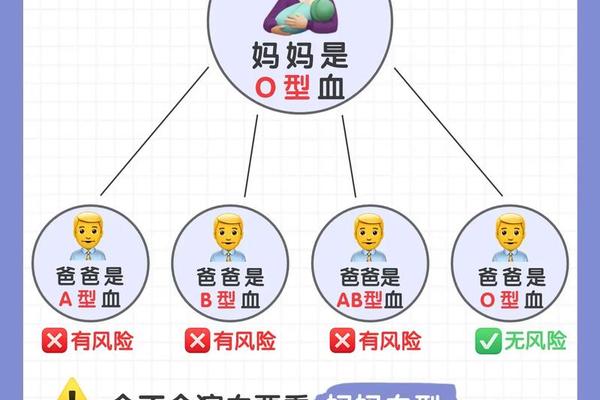

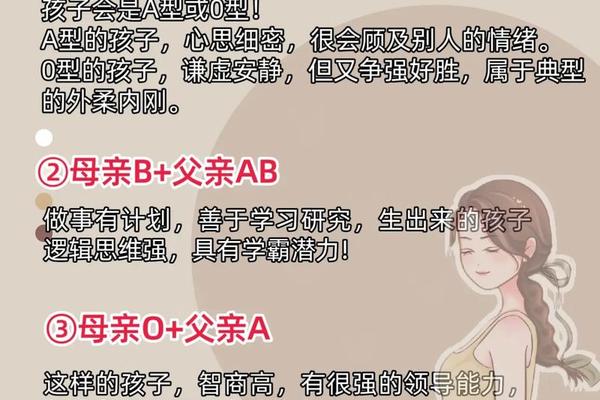

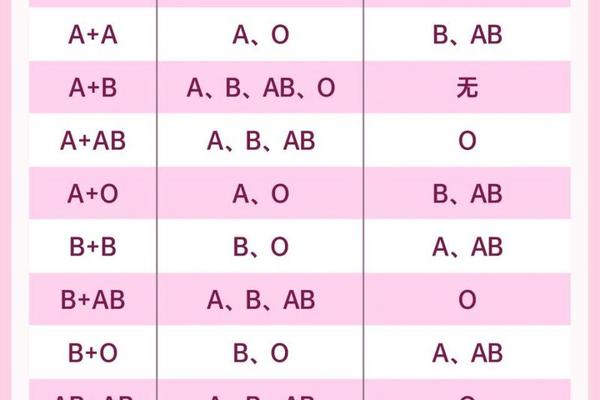

ABO血型系统的遗传遵循孟德尔定律,A型血的产生需要特定的基因组合。从遗传学角度,父母若携带A型基因(AA或AO)或AB型基因(AB),其子女可能继承A型血。例如:A型(AO)与O型(OO)结合时,子女有50%概率获得A型;而AB型与B型结合时,子女仍有25%概率为A型。这种遗传机制源于9号染色体上的等位基因作用,其中显性基因A的表达决定了红细胞表面A抗原的存在。

值得注意的是,某些特殊基因型可能导致例外情况。如罕见的顺式AB型(CisAB)基因突变,可能使AB型血父母与O型配偶生出携带A型特征的后代。H抗原系统的异常(如孟买型或类孟买型)也会影响ABO抗原的正常表达,造成血型判断误差。这些复杂因素提示着,血型遗传远非简单的排列组合,而是涉及多基因调控的精密系统。

二、健康风险的生物学关联

A型血被称为"危险血型",源于其与多种疾病的显著相关性。大规模流行病学研究显示,A型血人群患胃癌的风险比其他血型高38%,这与消化道细胞表面A抗原影响细胞增殖和转移的特性密切相关。台湾地区长达20年的追踪研究证实,在调整生活方式等因素后,A型血仍是胃癌发病的独立危险因素。

在心血管领域,A型血的危险属性更为突出。哈佛大学对8.95万人的研究发现,A型血人群心脏病发病率较O型血高5%,而60岁前发生缺血性中风的风险增加16%。这种风险可能源于A型血更高的纤维蛋白原水平和血小板聚集倾向,导致血栓形成概率升高。日本学者山本的研究进一步揭示,A抗原可能通过影响血管内皮功能,加速动脉粥样硬化进程。

三、风险机制的分子解析

从分子层面看,A型血的风险特质源于抗原-抗体的特殊相互作用。A抗原(N-乙酰半乳糖胺)不仅存在于红细胞表面,还广泛分布于消化道和血管内皮细胞。这种糖基化修饰可能改变细胞信号传导,例如增强EGFR受体活性,促进肿瘤细胞增殖。A型血清中缺乏抗A抗体,这种免疫特性可能影响机体对特定病原体的清除能力。

凝血系统的异常激活是另一关键机制。A型血人群的血管性血友病因子(vWF)水平显著高于其他血型,导致血小板更易黏附聚集。美国国立卫生研究院的血液流变学实验显示,A型全血在剪切力作用下的黏度变化幅度最大,这种流变特性可能解释其血栓倾向。这些发现为开发血型特异性抗凝方案提供了理论依据。

四、风险管理的现代策略

面对A型血的特殊风险,精准医学提供了新的应对思路。建议A型血人群每2年进行胃镜检查,40岁后增加心脑血管评估频率。在生活方式干预方面,限制红肉摄入、增加膳食纤维可降低胃癌风险;而规律有氧运动能改善血液流变学指标。值得关注的是,某些靶向药物(如抗vWF单克隆抗体)在临床试验中显示出对A型血患者的特异性疗效。

未来研究将聚焦于血型抗原的免疫调节功能。2024年启动的全球血型组计划(Bloodome Project)拟建立百万级血型-疾病关联数据库,其中A型血与肿瘤微环境的关系被列为核心课题。基因编辑技术的突破,如CRISPR介导的ABO基因修饰,可能为高风险人群提供预防性治疗的新途径。

生命科学的进步正在重塑我们对血型的认知。A型血的"危险"标签并非命运判决书,而是个体化健康管理的起点。当遗传密码与分子机制逐渐被破译,人类终将实现从被动防御到主动干预的跨越。这种认知转变不仅关乎A型血群体,更为整个医学界提供了探索生命奥秘的新维度——在血型这个天然的生物标记系统中,蕴藏着通往精准医学的未来钥匙。