血型遗传是生物学中最具代表性的显性遗传模型之一,其背后的科学逻辑既严谨又充满复杂性。当一对A型血父母诞下B型血后代,或A型与B型血父母的孩子血型出现意外结果时,这种看似矛盾的案例往往引发公众对遗传规律可信度的质疑。事实上,这类现象既可能源于基因表达的深层机制,也可能涉及检测误差或罕见遗传系统的干扰。本文将从遗传学原理、基因重组可能性及检测误差三个维度,深入解析血型遗传的奥秘。

遗传学基础与显隐规律

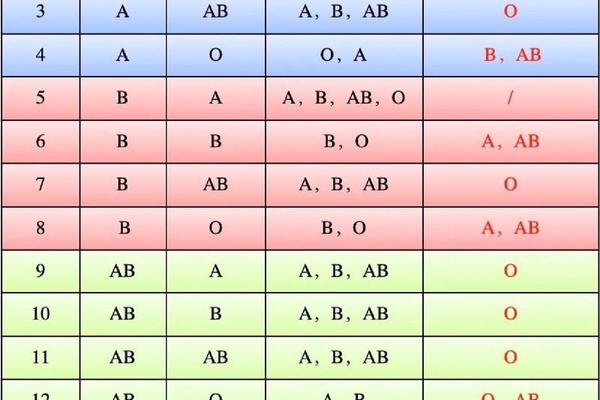

ABO血型系统由9号染色体上的IA、IB、i三个等位基因控制,其中IA和IB为显性基因,i为隐性基因。A型血的基因型可能为IAIA(纯合子)或IAi(杂合子),而B型血则为IBIB或IBi。根据孟德尔定律,当父母均为A型血时,遗传组合仅限于IA与IA、IA与i的配对,理论上子代的血型只能是A型(概率75%)或O型(概率25%),完全排除B型血的可能。

在A型与B型血父母组合中,遗传可能性显著扩大。若父亲为IAi型、母亲为IBi型,子代将呈现25%的A型、25%的B型、25%的AB型及25%的O型。这种多样性源于等位基因的独立分配定律,每个配子仅携带单个基因,通过精卵结合形成新的基因组合。值得注意的是,AB型作为共显性表达的产物,其红细胞表面会同时存在A、B抗原。

基因突变与重组机制

尽管常规遗传模型无法解释A型父母生育B型子女的现象,但基因层面的特殊变异提供了理论可能。研究显示,ABO基因座存在罕见的基因重组现象,如顺式AB型变异中,单个染色体同时携带A、B基因信息,导致看似A型的个体实际携带AB型遗传物质。若父母中一方存在此类隐性重组基因,子代可能出现预期外的血型表达。

H抗原系统的异常也会干扰血型判定。孟买型个体因缺乏H基因,无法将前体物质转化为A/B抗原,其红细胞表面呈现O型特征,但血清中却含有抗A、抗B抗体。这种情况下,常规血型检测可能出现误判,需通过唾液抗原检测等特殊手段确认真实血型。

检测误差与医学实践

临床检测中的技术局限性是造成血型矛盾的另一重要因素。红细胞亚型(如A2型)的抗原表达较弱,在试剂灵敏度不足时可能误判为O型。新生儿时期因抗原发育不完全,约有0.1%的婴儿会出现暂时性血型误判,需在6个月后复检确认。造血干细胞移植术后,受体血型会逐渐转变为供体型,这类获得性血型改变需结合病史进行鉴别。

在司法鉴定领域,ABO血型系统仅能作为亲子关系的初步筛查工具。当出现遗传矛盾时,必须通过STR基因座分析等分子检测手段确认。2015年北京某医院曾记录典型案例:母亲A型、父亲B型的新生儿呈现O型血,经基因测序发现母亲实为罕见的顺式AB型携带者。

血型遗传的确定性建立在严格的显隐规律之上,但生物学系统固有的复杂性为特殊案例提供了存在空间。对于超出常规遗传模型的现象,应系统考察基因重组、抗原变异、检测误差等多重因素。未来研究需着重于三方面:建立覆盖稀有血型的标准化检测流程,开发高灵敏度的亚型鉴别技术,完善基因突变数据库以支持精准医学诊断。公众在遭遇血型遗传矛盾时,宜保持科学认知态度,通过专业机构的分子遗传学检测寻求最终答案,避免基于片面信息进行误判。