“A型血女性冷酷”“A型血者难以亲近”……这类标签在东亚社会广泛流传。根据日本血型文化的研究,A型血常被描述为“严谨的完美主义者”,其冷静的外表与内敛的社交方式,容易被视为“城府深”或“高冷”。例如,网页43提到A型人倾向于隐藏自我,在集体讨论中更愿做聆听者而非表达者,这种特质在强调外向型社交的文化中,可能被误解为“可怕”的疏离感。而网页65则进一步指出,A型女性因情绪稳定、不擅变通,常被贴上“酷”的标签,甚至被认为“吃亏于人际关系”。

这种刻板印象忽视了A型血群体内部的多样性。从全球范围看,A型血人口比例存在显著地域差异。例如,网页69数据显示,中国A型血占比约28%,主要分布在南方,与历史上楚苗等农耕民族的融合有关。而在日本,A型血占比超过40%,成为主流血型,这也解释了为何该国血型文化尤为盛行。群体基数庞大与性格标签的结合,使得A型血女性的“可怕”形象被进一步放大,但其本质是文化建构而非生物学必然。

二、性格的多维审视

从心理学角度看,A型血被赋予的性格特征具有矛盾性。一方面,网页43强调A型人注重理性、逻辑缜密,具有强大的执行力和团队精神。例如,他们即使对任务缺乏兴趣,仍会强迫自己高质量完成,这种“自律性”常被视为职场优势。其追求完美的倾向可能导致过度自我施压。研究显示,A型血人群的焦虑水平普遍较高,这与他们对外界评价的高度敏感密切相关。

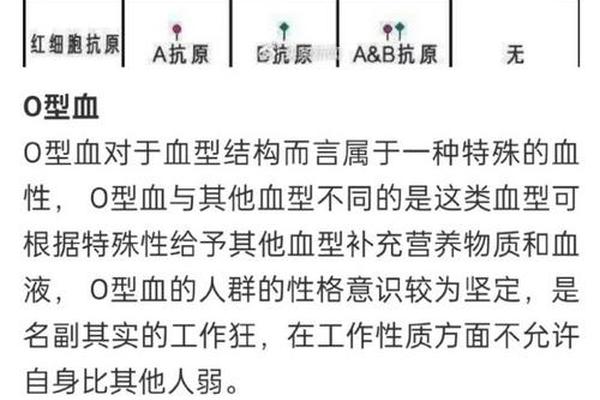

值得注意的是,这些性格描述的科学性存疑。网页47指出,血型与性格的关联缺乏严谨的生物学证据。例如,南方医科大学赵卫教授认为,红细胞抗原与神经系统功能并无直接关联,所谓的“血型性格论”更多是统计学上的巧合。而网页45则从遗传学角度强调,血型由9号染色体上的基因决定,与性格形成的复杂神经机制属于不同系统。将A型血女性的特质归因于血液本身,本质上是简化了人类行为的多元成因。

三、分布与地域关联

A型血人口的分布格局揭示了更深层的历史脉络。网页69研究表明,中国南方A型血比例较高,与古代农耕文明的兴起同步。约25000年前,人类从转向农业定居,A型血基因可能在此过程中因适应新的生存模式而被选择保留。这种“农耕适应性假说”暗示,A型血群体严谨、务实的性格特征,或许是文明演进中的功能性产物。

现代社会的流动性正在重塑血型分布。例如,网页45提到,异基因造血干细胞移植可导致血型永久改变,这类医学进步可能在未来影响血型的人口结构。跨国婚姻与人口迁徙加速了基因混合,传统的地域血型特征逐渐模糊。例如,中国北方B型血占比24%,源自游牧民族基因,但随着城市化进程,南北血型差异正在缩小。这些动态变化提醒我们,血型与地域文化的绑定具有历史偶然性,而非永恒规律。

四、科学视角的再审视

近年来,血型研究已从性格论转向更务实的医学领域。网页45提到,科学家正探索通过酶处理将其他血型转化为O型,以解决血液短缺问题,这一技术突破与性格无关,却可能改变血型的医疗价值认知。与此网页47提及的新冠易感性研究虽引发关注,但学界普遍认为其结论尚不充分,需更多机制性研究验证。

对“可怕”标签的解构需要回归科学理性。例如,A型血女性在职场中常因冷静果断被视为“强势”,但网页43数据显示,她们同样具备牺牲精神与集体意识。将特定行为模式归因于血型,可能掩盖个体教育、环境等更关键的影响因素。正如邢卉春教授强调,疾病易感性研究必须控制变量,同理,性格分析也应排除文化偏见。

“可怕的A型血女性”本质上是一种文化叙事,其形成与血型分布的地域特征、社会认知偏差密切相关。现有数据显示,全球约34%的人口为A型血,中国约占28%,这一群体既非绝对多数,也非少数派。未来研究应聚焦两方面:一是通过大规模纵向追踪,厘清血型与性格的统计学关联是否具有因果性;二是推动公众教育,破除血型决定论的迷思,转而关注个体差异与环境互动。

从医学角度看,血型研究的真正价值在于输血安全、器官移植等领域。例如,剑桥大学2022年成功将肾脏血型转为O型,这一突破或能挽救更多生命。对于公众而言,理解血型的科学本质,既能避免对群体的刻板认知,也能促进献血、干细胞捐献等公益行为。毕竟,血液的奥秘不在于划分人群,而在于连接生命。