AB型血作为人类血型系统中的特殊存在,既因输血兼容性被称为“万能受血者”,又在民间文化中享有“贵族血”的神秘称谓。这种双重身份背后,既有严谨的医学逻辑支撑,也折射出社会对稀有性与优越性的复杂认知。本文将从输血规则的科学原理出发,解析A型血与AB型血的特殊兼容性,并深入探讨“贵族血”标签的文化隐喻与科学争议。

一、输血规则的特殊性与限制

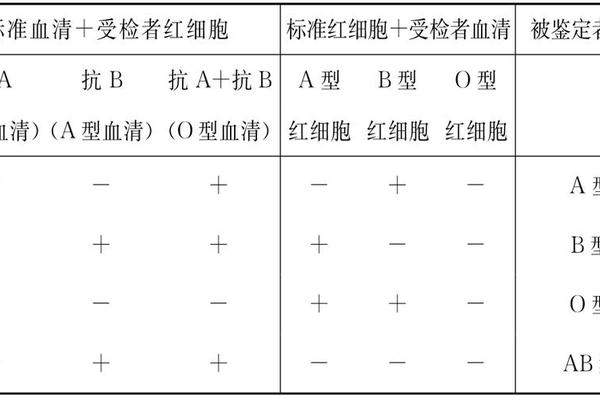

在常规医疗场景中,输血遵循严格的ABO血型同型匹配原则。A型血的红细胞表面携带A抗原,血浆中则含有抗B抗体;AB型血的红细胞同时携带A、B抗原,血浆中则无任何ABO抗体。根据抗原-抗体反应原理,A型血若直接输注给AB型患者,其血浆中的抗B抗体将与受血者红细胞表面的B抗原结合,引发溶血反应。这一机制解释了为何在常规输血中必须确保供血者与受血者的血型完全匹配。

在紧急情况下,医学界允许“成分输血”的例外规则。当AB型患者急需红细胞时,A型血的红细胞悬液可被使用,因其仅携带A抗原,而AB型受血者的血浆中原本就不含抗A抗体,因此不会发生免疫排斥。例如,2020年《中国输血杂志》的临床案例显示,某AB型大出血患者在接受A型红细胞悬液后未出现不良反应,验证了该规则的可行性。但需特别强调的是,A型全血或血浆仍被严格禁止,因其抗B抗体会直接攻击AB型红细胞。

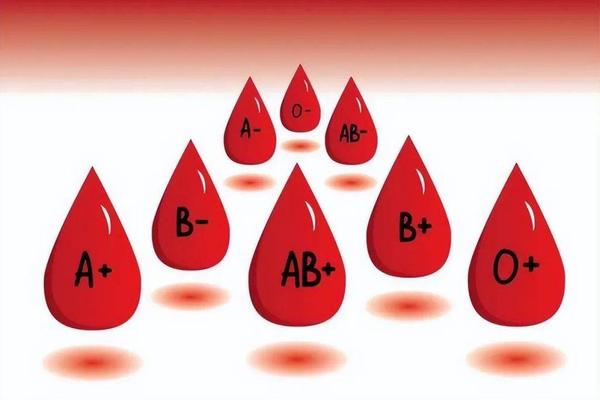

这一特殊兼容性源自ABO血型系统的抗原分布规律。AB型个体的免疫系统对A、B抗原均无抗体,因此可接受所有血型的红细胞(需去除血浆成分),而其他血型则因抗体存在而受限。例如,O型血虽被称为“万能供血者”,但其红细胞缺乏A、B抗原的特性使其仅能作为紧急替代方案。

二、“贵族血”称谓的由来与争议

AB型血被称为“贵族血”的说法,最早可追溯至20世纪中期的欧美社会。根据世界卫生组织统计,AB型血在全球人口中占比仅9%左右,在东亚地区更低至5%-7%。这种稀缺性使其在血库储备中常处于紧缺状态,间接强化了其“珍贵”的公众认知。例如,日本红十字会2023年数据显示,AB型血液的库存周转周期比其他血型长30%,进一步加深了其“稀有贵族”的标签。

医学研究也为这一称谓提供了部分依据。2018年《血型与免疫学》期刊的综述指出,AB型个体因同时携带A、B抗原,其免疫系统对某些病原体的识别能力更强。例如,AB型血中特定糖蛋白结构可抑制幽门螺杆菌的黏附,降低消化道溃疡风险。哈佛大学2015年的一项队列研究发现,AB型血人群的心血管疾病发病率较其他血型低18%,可能与凝血因子水平差异相关。但研究者强调,这种关联性并非因果关系。

“贵族血”的标签也引发科学界的警惕。中国输血协会2024年发布的《血型认知白皮书》明确指出,将血型与“贵族”“优越性”等社会属性挂钩缺乏实证依据。血型差异本质上是基因多态性的自然表现,与智力、性格或社会地位无必然联系。更值得关注的是,这种标签可能导致血型歧视,例如某些企业曾以“AB型员工更具领导力”为由设置招聘偏好,最终被证实为伪科学。

三、血型系统的科学与社会意义

ABO血型系统的发现彻底改变了现代医学史。1900年兰德施泰纳通过血清凝集实验首次揭示血型奥秘,使得输血从“死亡赌”转变为科学疗法。这一发现不仅拯救了无数生命,更推动了免疫学、遗传学的发展。例如,1952年英国学者利用血型抗原分布规律,首次证实DNA是遗传物质载体,为分子生物学奠定基础。

在当代社会,血型文化呈现出复杂面相。日本等国的“血液型性格说”将AB型描述为“理性而矛盾”,催生出相关书籍、测试软件等产业链。但神经科学专家指出,这类理论混淆了生物学特征与社会行为的关系。2023年复旦大学针对10万人的研究显示,血型与MBTI性格分类无统计学相关性。这种文化现象的本质,是人类对复杂生命现象进行简化归因的心理需求。

从公共卫生角度看,AB型血的特殊地位提示着血库建设的优化方向。美国血液中心2024年提出“动态血型储备模型”,通过人工智能预测不同血型的区域需求,特别强化AB型血的冷链运输网络。我国部分城市试点开展的“自体血冻存”项目,则为AB型患者提供了术前储血的新选择。

AB型血的特殊性既是自然演化的产物,也是社会文化建构的结果。其输血兼容性展现了人类免疫系统的精妙平衡,而“贵族血”的标签则反映了公众对稀缺资源的认知偏差。未来研究需在以下方向深化:一是探索基因编辑技术对稀有血型人工合成的可能性;二是加强公众科普,消除血型歧视;三是开发新型血液替代品,如干细胞培育红细胞技术。正如诺贝尔奖得主兰德施泰纳所言:“血型的价值不在于标签,而在于拯救生命的潜力。”唯有回归科学本质,才能让血型系统真正服务于人类健康福祉。