在生命科学的迷宫中,ABO血型系统犹如一串独特的遗传密码,不仅决定着输血相容性,更编织着人类社会的文化想象。当父亲携带A型血、母亲拥有AB型血的组合出现时,子代血型的可能性便成为遗传学中的精妙案例。而AB型血因其特殊的生物学特性和稀有的分布比例,在民间被冠以"贵族血"的神秘称号,这种双重身份——既是严谨的医学事实,又是浪漫的文化符号——构成了血型研究中最富魅力的议题。

遗传机制的科学解码

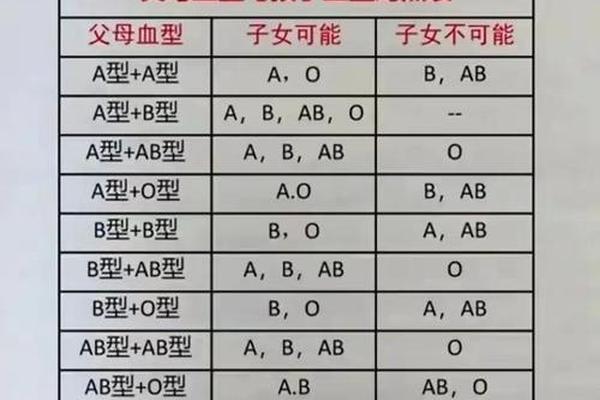

根据ABO血型系统的遗传规律,A型血个体基因型可能是AA或AO,AB型血则必然携带A和B两种显性基因。当A型父亲(AO)与AB型母亲婚配时,子代可能继承的基因组合为A(父)+A(母)形成AA型(表现为A型血),或A(父)+B(母)形成AB型血。值得注意的是,这种组合下不可能产生O型血后代,因为父母双方均未携带隐性O基因。

从分子生物学角度观察,AB型血的抗原结构具有双重特性。红细胞表面同时存在N-乙酰半乳糖胺(A抗原标志物)和半乳糖(B抗原标志物),这种结构使得AB型血液既不会产生抗A抗体也不会产生抗B抗体。瓦特金斯1960年的糖链结构研究揭示,这种抗原的杂合性源于H抗原在不同酶作用下的差异化修饰:A酶催化形成A抗原,B酶催化形成B抗原,而AB型个体同时具备这两种酶的活性。

"贵族血"的生物学根基

AB型血的稀缺性是其"贵族"称谓的物质基础。全球人口中AB型血占比不足5%,在特定族群中更低于3%。这种稀有性源于基因组合的概率限制——只有当父母至少一方携带B基因时,子代才可能获得AB型血。从进化视角看,有学者提出AB型可能是较晚出现的血型变种,其抗原结构的复杂性为免疫系统提供了更广泛的病原识别能力。

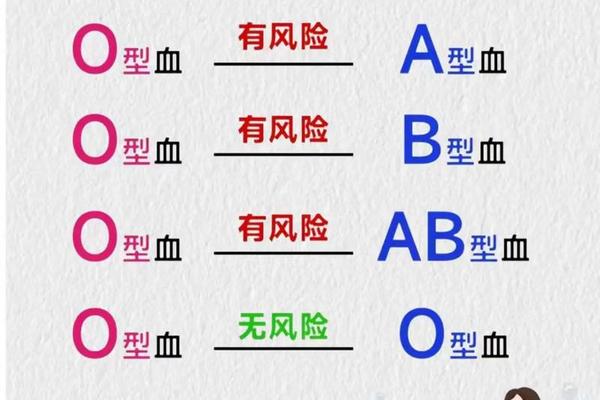

在临床医学领域,AB型血的"普适受体"特性强化了其特殊地位。由于血清中缺乏抗A、抗B凝集素,理论上可以接受任何血型的红细胞输注。但现代输血医学强调,大量输血仍需遵循同型输注原则,因为血浆中的其他抗体仍可能引发不良反应。这种生物学特性与民间"万能血"的认知存在微妙差异,折射出科学事实与大众想象间的认知鸿沟。

文化建构中的血型神话

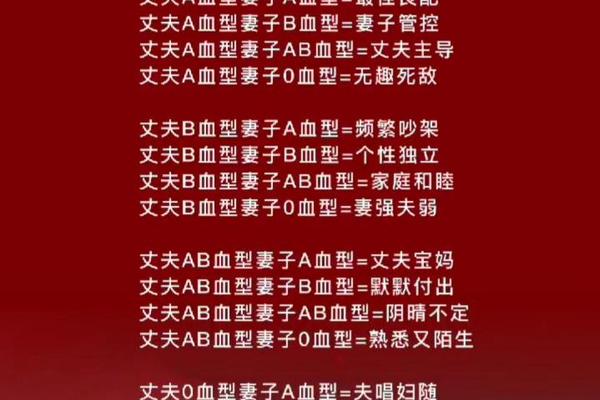

血型文化在东亚社会尤为盛行,AB型血常被赋予矛盾的性格标签:既理性又感性,既孤傲又合群。这种文化建构可追溯至20世纪80年代日本的血型性格学说,AB型被描绘为"矛盾综合体",恰好契合了社会对精英阶层的想象——需要兼具理性判断与人文关怀。在流行文学中,AB型血人物常被设置为智慧型角色或神秘人物,进一步强化了其"贵族"意象。

医学人类学研究显示,血型崇拜现象与现代化进程中的身份焦虑密切相关。当个体面对复杂社会竞争时,将生物学特征符号化为身份标识,能够提供某种认知确定性。AB型血的稀有性恰好成为这种心理机制的投射对象,其"贵族"标签实质上是现代人寻求差异化定位的文化产物。

未来研究的可能方向

在基因编辑技术突飞猛进的今天,血型研究正迈向新的维度。对ABO基因簇的深度测序发现,除了已知的A、B、O等位基因外,还存在300余种稀有变异型。这些发现不仅挑战着传统血型分类体系,更为器官移植配型提供了新的分子标记。有学者预言,未来血型系统可能从目前的4型分类发展为多维度抗原谱系。

社会心理学视角下的血型认知研究亟待深化。近期网络社群中出现的"血型焦虑"现象(如部分B型血人群的自我贬抑),提示需要建立科学的血型科普体系。建议医疗机构与科普平台合作,通过虚拟现实技术模拟抗原-抗体反应,使公众直观理解血型本质,破除"贵族血"等认知误区。

生命科学与人文学科在血型议题上的交汇,揭示着人类认知的双重性:既追求严谨的生物学解释,又需要诗意的文化叙事。AB型血的"贵族"神话,本质上是基因密码与文化密码共同书写的生命诗篇。当我们在实验室解析糖链结构的也应关注这些发现如何被社会认知重塑。未来研究需架设跨学科桥梁,让血红蛋白里的铁原子与精神世界里的符号象征,在理性与浪漫的平衡中奏响生命的和弦。