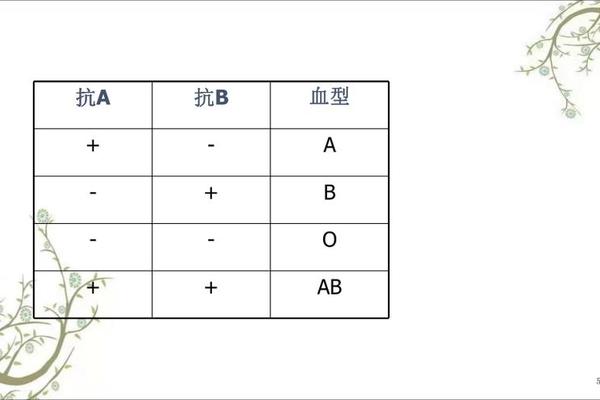

在ABO血型系统中,B型血是人类最早发现的四种基础血型之一,其核心特征为红细胞表面携带B抗原,同时血清中含有抗A抗体。这一分类基于1900年奥地利科学家卡尔·兰德施泰纳对红细胞表面抗原的发现,B型血的命名直接来源于其特有的B凝集原。

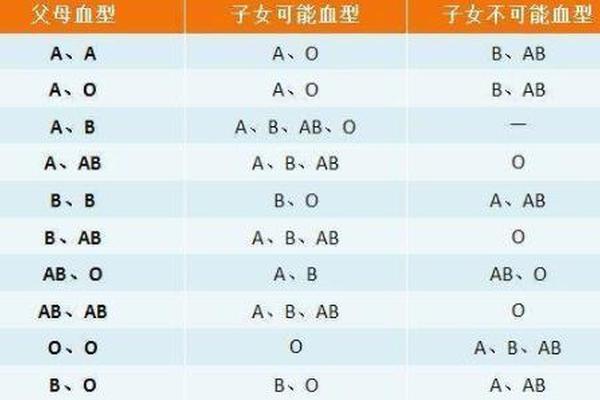

从分子层面看,B抗原的形成由9号染色体上的IB基因控制。该基因编码的α-1,3-D-半乳糖转移酶能够将半乳糖连接到前体物质H抗原上,从而形成完整的B抗原结构。值得注意的是,B型血的表现型可能对应两种基因型:IBIB(纯合显性)或IBi(杂合显性),其中i基因无法表达活性酶。这种遗传特性使得B型血个体的后代血型可能呈现多样性,例如B型与O型父母可能生出B型或O型子女。

二、B型血的罕见亚型解析

除典型B型血外,医学界还发现了一系列罕见的B亚型,这些亚型因抗原表达强度或结构的微小差异而被单独分类。根据国际输血协会的数据,B亚型主要包括B3、BX、Bm和Bel四种,其共同特征是红细胞表面B抗原数量显著减少,导致常规血型检测可能出现弱凝集或不凝集现象。

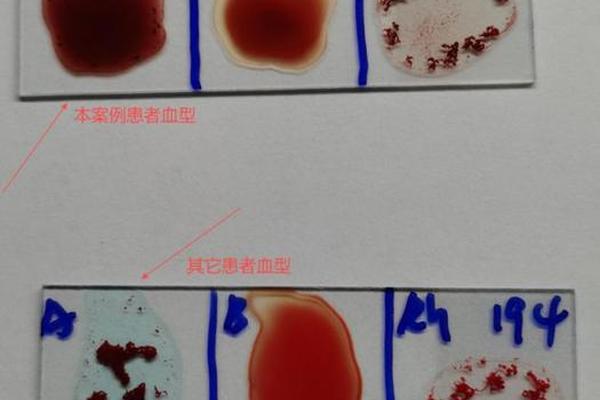

以B3亚型为例,其抗原表位因糖基转移酶活性降低而呈现不完整结构,在交叉配血试验中可能与部分抗B血清发生微弱反应。而Bel亚型则表现为抗原空间构象改变,需通过分子生物学检测才能准确识别。这些亚型的发现对临床输血安全提出了更高要求,例如2019年某医院曾报道一例BX亚型误判为O型血的案例,最终通过基因测序技术纠正诊断。

三、B型血与其他血型的相互作用

在输血医学中,B型血作为供体时,其红细胞可安全输注给B型或AB型受血者,而血浆中的抗A抗体则限制其直接输给A型或O型个体。但近年研究发现,约0.1%的B型血人群携带弱抗A抗体,这使得其血浆在某些情况下可用于特殊配型的紧急输血。

从遗传学角度看,B型血与其他血型的组合可能产生丰富的表型变化。例如B型与AB型婚配时,子代可能出现B型(50%)、AB型(37.5%)或A型(12.5%)。这种多样性源于IB基因与IA基因的共显性特征,以及i基因的隐性遗传规律。日本学者山本团队2020年的研究还发现,B型血个体携带的IB基因序列存在超过20种单核苷酸多态性,这可能解释不同人群B抗原表达强度的差异。

四、B型血的临床研究进展

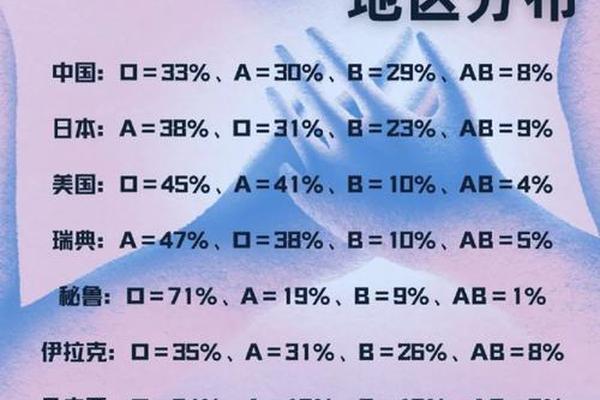

流行病学研究显示,B型血在全球分布呈现明显地域特征。例如在印度北部,B型血占比达35%,远超全球平均水平的15%。这种分布差异可能与古代人群迁徙中的自然选择有关,2018年剑桥大学团队发现,IB基因某些变异体可增强对特定病原体的抵抗力。

在疾病易感性方面,2023年《柳叶刀》发表的Meta分析指出,B型血人群患癌的风险较O型血高1.72倍,但心血管疾病发病率相对较低。B型血个体对诺如病毒GII.4变种的易感性显著高于其他血型,这与其肠道细胞表面糖基化模式密切相关。

五、未来研究方向与技术挑战

随着基因编辑技术的发展,科学家正尝试通过CRISPR-Cas9技术修饰IB基因的表达。2024年斯坦福大学团队成功在体外培养细胞中实现B抗原向O型转化,这项突破可能为通用血型制品的开发开辟新路径。

B亚型的精准检测仍是临床难题。现有血清学方法对Bel等稀有亚型的漏检率高达30%,而基因检测成本限制了其普及应用。建议未来研究聚焦于开发高灵敏度低成本的快速检测芯片,同时建立全球B亚型数据库以完善输血安全体系。

总结

B型血作为人类重要的遗传标记,其复杂性远超传统认知。从典型B型到稀有亚型,从输血兼容性到疾病相关性,这一领域的研究不断刷新着医学界的认知边界。随着分子生物学技术的进步,我们有理由相信,对B型血本质的深入解析将为精准医疗提供新的突破口,最终实现更安全的输血治疗和更个性化的健康管理。