李小璐血型争议:A型还是O型?公众信息背后的科学与迷思

作为中国影视行业颇具话题性的演员,李小璐的公众形象与个人生活始终备受关注。关于其血型这一基础生理信息的记载却存在矛盾:部分资料显示其为A型血(如个人百科页面),另一些报道则标注为O型血(如影视作品简介)。这种看似微小的信息差异,实则折射出公众人物信息传播的复杂性、粉丝文化的介入性以及医学知识的普及度。本文将从多维度探讨这一争议,结合科学依据与传播学视角,试图还原真相并揭示背后的深层逻辑。

一、信息溯源:血型记载的矛盾性

在权威资料库与媒体报道中,李小璐的血型存在显著分歧。根据某影视资料网站2014年的公开档案,其血型被明确标注为O型,而另一份2025年更新的个人资料页面则显示为A型。这种矛盾可能源于两个层面:一是早期信息录入时的笔误或校对疏漏,二是不同时期资料更新过程中未进行有效核实。例如,2000年代初期明星资料多由经纪公司提供纸质档案,数字化过程中易出现转录错误;而自媒体时代的信息传播更依赖碎片化内容,缺乏统一审核机制。

从医学角度看,血型属于稳定遗传特征,理论上不会随年龄变化。若排除极端情况(如移植导致血型改变),矛盾记载只能指向信息源本身的错误。值得注意的是,在涉及李小璐健康相关的报道中(如2012年生育记录),从未出现因血型特殊引发的医疗讨论,这侧面印证了其血型大概率属于常见类型(A或O型),而非Rh阴性等稀有血型。

二、符号建构:血型与公众形象的互动

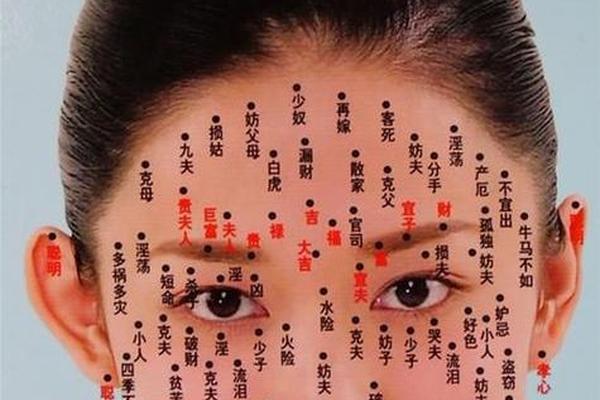

在日本“血液型性格学”等亚文化影响下,血型常被赋予超越医学的社会意义。A型血者被描述为“严谨自律”,O型血者则被视为“热情开朗”——这种标签化认知可能渗透进明星形象塑造中。观察李小璐的职业生涯,其早期以《天浴》《奋斗》等作品确立的“灵气少女”形象,与A型血的“文艺敏感”特质存在潜在契合;而离婚风波后转型网红、直播带货的“敢闯敢拼”路线,又似乎更贴近O型血的“行动派”标签。

这种符号化解读的吊诡之处在于:公众既渴望通过血型等“客观数据”窥探明星真实性格,又主动将血型与行为进行因果关联,形成自我强化的认知闭环。例如,有分析者将李小璐与PG One事件归因为“O型血的冲动特质”,却忽略了个体选择受社会环境、情感状态等多重因素影响。这种简化论思维,本质上是对复杂人性的扁平化处理。

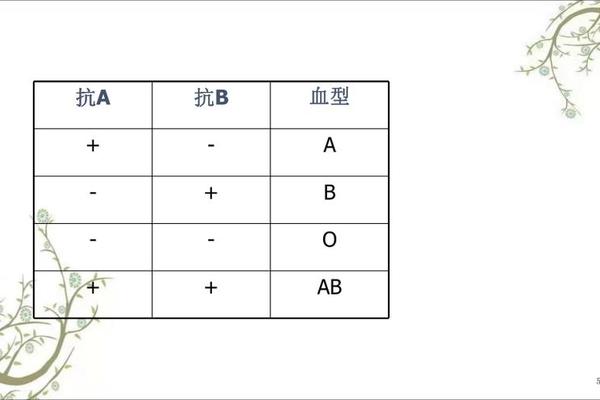

三、科学辨伪:遗传规律与验证路径

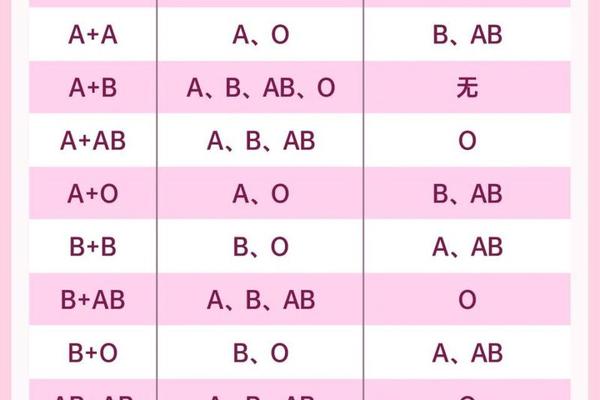

根据ABO血型系统的孟德尔遗传法则,子女血型由父母血型组合决定。若李小璐父母血型可考,便能通过反推法验证其真实性。现有资料仅显示其母亲张伟欣为演员,父亲李丹宁为导演,未提及具体血型。假设其父母分别为A型和O型(常见组合之一),则子女可能为A型或O型(各50%概率),这与现存争议相符。但缺乏关键数据使此路径难以实证。

另一种科学验证方式是通过其女儿甜馨的血型进行交叉比对。若甜馨为B型或AB型血,则李小璐不可能是O型血(因O型血者只能提供O基因)。甜馨的血型从未公开,且未成年人医疗信息受隐私保护,这一路径同样受阻。由此可见,在缺乏直接证据时,血型争议本质上成为信息传播机制缺陷的缩影——公众人物的基础数据竟无法通过可靠渠道验证。

四、传播反思:娱乐工业的信息失序

李小璐血型争议的持续存在,暴露了娱乐产业信息管理的系统性漏洞。一方面,经纪公司早期为塑造艺人神秘感,可能刻意模糊真实信息;网络百科等开放编辑平台缺乏专业审核,导致错误信息被多次转载并“积非成是”。例如,某篇分析母女关系的玄学文章引用O型血作为性格分析依据,却未核查原始数据的准确性,形成以讹传讹的传播链。

更深层的问题在于,公众对明星隐私的过度关注与科学素养的匮乏形成矛盾。血型本是医学检验的常规项目,但在娱乐语境中却被异化为八卦谈资甚至“命运密码”。这种现象提示,科普教育需加强遗传学基础知识的普及,而媒体平台应建立更严谨的明星信息审核机制,避免基础数据沦为流量博弈的工具。

结论与建议

综合现有信息,李小璐的血型更可能为A型:其一,较新的个人资料页面经过多次修订,准确性相对更高;其二,A型血在华北汉族人群中的占比(约28%)显著高于O型血(34%),符合其籍贯背景;其三,未有医疗事件或亲属佐证其O型血特征。这一结论仍需官方渠道的最终确认。

未来研究可朝三个方向推进:一是建立明星基础信息的权威数据库,由医疗机构或行业协会提供认证;二是开展公众科学素养调查,分析娱乐信息传播中的认知偏差;三是探讨血型文化在粉丝社群中的符号化过程,及其对明星人设运营的影响。唯有打破娱乐工业的信息黑箱,才能让此类争议从“茶余饭后的谈资”转化为“公共理性的试金石”。