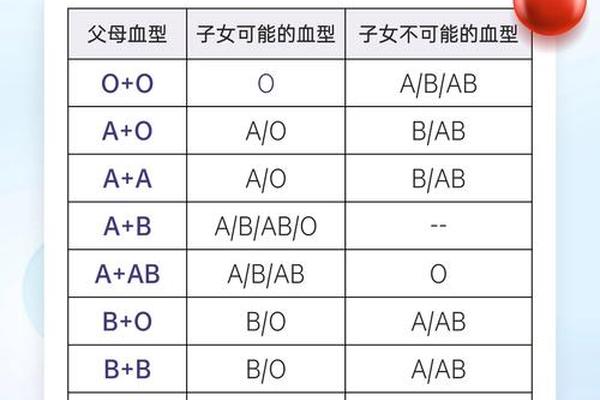

血型组合的本质是人类基因的显性与隐性表达。ABO血型系统由9号染色体上的三个等位基因(IA、IB、i)控制,其中A和B为显性基因,O为隐性基因。父母各传递一个等位基因给子代,形成六种可能的基因型组合(AA、AO、BB、BO、AB、OO),但实际表现为四种血型(A、B、AB、O)。例如,基因型为AO的个体因A基因显性而表现为A型血,而基因型为OO的个体则表现为O型血。

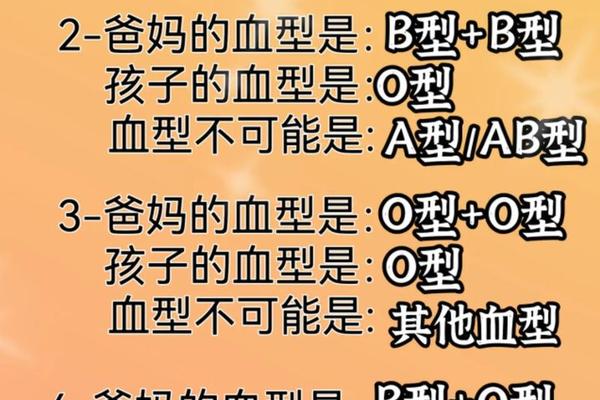

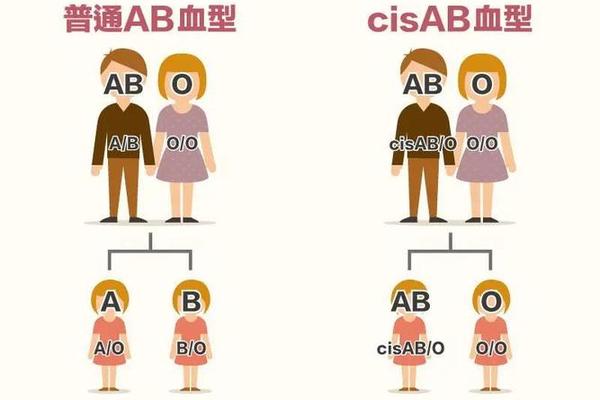

这种遗传规律在跨代传递中展现出复杂性。以父母均为A型血为例,若他们的基因型均为AO(即携带隐性O基因),则子代有25%的概率继承两个O基因,表现为O型血。类似地,AB型父母(IAIB)的子女可能携带A、B或AB型血,但绝不会出现O型血,因为AB型父母无法传递O基因。这一机制揭示了血型遗传的稳定性与多样性共存的特点。

二、临床医学中的核心应用

输血安全是血型组合研究的首要实践价值。ABO血型系统中,A型血清含抗B抗体,B型血清含抗A抗体,AB型无抗体,而O型含抗A和抗B抗体。O型血被称为"万能供血者",AB型为"万能受血者",但现代医学强调同型输血原则,仅在紧急情况下少量使用异型血。例如,O型血虽可输给其他血型,但其血浆中的抗体仍可能引发受血者红细胞溶血,尤其在大剂量输血时风险显著增加。

在器官移植领域,血型抗原的匹配直接影响移植成功率。供体与受体的ABO血型必须相容,否则受体免疫系统会攻击移植物。Rh血型系统(尤其是D抗原)的兼容性也至关重要。Rh阴性个体接受Rh阳性血液后会产生抗D抗体,导致二次输血时的致命反应。这些发现推动了精准医疗的发展,使血型检测成为术前必检项目。

三、疾病易感性的关联研究

近年研究表明,血型与特定疾病风险存在统计学相关性。哈佛大学对8万人的队列研究发现,非O型血人群患心血管疾病的风险较O型血高出9%-23%,其中AB型风险最高。这可能与A抗原促进低密度脂蛋白氧化、加速动脉粥样硬化有关。日本学者则发现A型血人群胃癌发病率比其他血型高20%,推测与幽门螺杆菌易感性相关。

在感染性疾病领域,O型血对霍乱的抵抗力较强,而A型血更易感染诺如病毒。这种差异源于血型抗原与病原体结合能力的差异:霍乱毒素优先结合A/B抗原,而O型细胞表面缺乏这些抗原。新冠疫情期间的研究进一步显示,A型血患者出现呼吸衰竭的风险较O型血高45%,可能与凝血功能差异有关。

四、社会文化中的认知误区

关于血型决定性格的说法(如A型严谨、B型活泼)缺乏科学依据。此类观点源于日本学者古川竹二1927年的假说,但后续大规模研究未能证实其可靠性。心理学实验显示,自我报告的血型性格匹配率不足随机概率,表明这更多是巴纳姆效应(Barnum effect)的心理暗示结果。

另一个常见误区是"O型血更招蚊子"。科学研究证实,蚊子主要通过二氧化碳浓度、体温和汗液成分定位目标,与血型无直接关联。而"熊猫血"(Rh阴性)的稀有性常被夸大,实际上中国汉族人群中Rh阴性占比约1%,但在苗族等少数民族中可达5%-10%,这说明血型分布具有显著族群差异。

血型组合研究揭示了遗传学与临床医学的深度关联。从输血安全到疾病预防,从亲子鉴定到族群迁移研究,ABO血型系统持续提供着重要科学线索。现有证据表明,血型与健康的关系更多体现为统计学相关性,而非决定性因素,个体差异仍需结合环境、生活方式等综合分析。

未来研究可深入探索血型抗原的分子机制,例如通过基因编辑技术解析特定抗原的病理作用。建立跨种族血型数据库将有助于完善疾病风险评估模型。随着单细胞测序技术的发展,血型研究有望突破传统分类框架,为个性化医疗开辟新路径。这一领域的突破,将继续推动人类对生命密码的解读迈向更高维度。