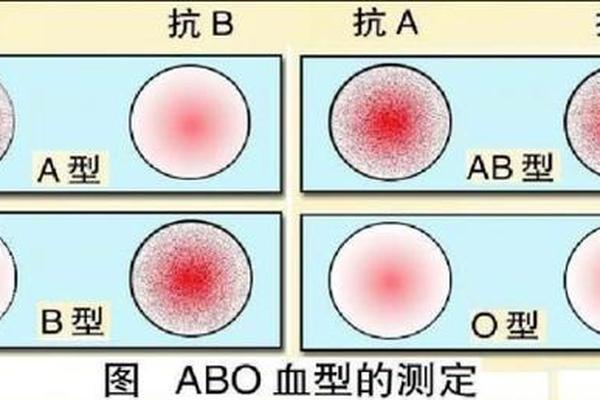

血型作为人类遗传的重要特征,其传递遵循严格的生物学规律。当O型血女性与A型血男性结合时,子女的血型可能性成为许多家庭关注的焦点。从遗传学角度,ABO血型系统由三个等位基因(IA、IB、i)决定,其中IA和IB为显性基因,i为隐性基因。O型血个体的基因型为ii,而A型血个体可能是IAIA(纯合)或IAi(杂合)。根据孟德尔遗传定律,父母各传递一个等位基因给子女,因此O型与A型父母的子女可能为A型(IAi)或O型(ii)。

若父亲为AB型(IAIB),母亲为O型(ii),子女的血型则仅可能为A型(IAi)或B型(IBi),无法出现O型或AB型。这一结论源于AB型个体的基因型为IAIB,只能传递IA或IB基因,而O型个体仅能传递i基因。这种遗传规律的稳定性已被临床实践广泛验证,但需注意极少数基因突变或亚型可能导致例外。

二、血型遗传的特殊案例与科学解释

尽管血型遗传规律具有高度可预测性,实际案例中仍存在罕见例外。例如,媒体报道的“O型父亲与A型母亲生育B型子女”事件,表面看似违背遗传规律,但深入研究发现,母亲实际为AB亚型(A抗原正常,B抗原微弱表达),常规检测误判为A型。此类亚型血型(如ABw、Bw)由基因突变导致,需通过基因测序而非血清学检测才能准确鉴定。

另一特殊情况是孟买血型(hh型),其红细胞缺乏H抗原,导致常规ABO抗原无法正常表达。若父母携带此类罕见基因,子女的血型可能完全偏离预期。这些案例提示,在亲子鉴定或医学输血时,单纯依赖常规血型检测可能存在误差,需结合基因分析以确保准确性。

三、母婴血型不合的医学风险与应对策略

当O型血女性与A型或AB型男性生育时,母婴血型不合可能引发新生儿溶血病。其机制在于母体血清中的抗A或抗B抗体(IgG型)通过胎盘攻击胎儿红细胞,导致溶血反应。统计显示,约20%的O型血母亲与A/B/AB型父亲的组合面临此类风险。

临床管理中,孕期需定期监测抗体效价。若效价高于1:128,需采取干预措施,如免疫球蛋白注射或光照疗法。值得注意的是,溶血风险并非仅存在于第二胎,约40%-50%的首胎也可能发病。Rh阴性(熊猫血)母亲需特别警惕,因其抗体效价上升更快且后果更严重。

四、血型认知误区与社会文化影响

公众对血型的认知常存在误区。例如,“O型是万能供血者”的说法已被科学证伪,因O型血清含抗A、抗B抗体,异型输血仍可能引发溶血反应。血型无法作为亲子鉴定的唯一依据,仅能提供概率性参考,最终需依赖DNA检测。

社会文化中,血型常被赋予性格或命运标签,如“A型血严谨”“O型血乐观”。此类观点缺乏科学依据,但反映了公众对遗传学的朴素认知。科学传播需强调血型的生物学本质,避免过度解读其社会意义。

O型与A/AB型父母的子女血型遵循显性遗传规律,但基因突变与亚型的存在要求临床检测需更加精准。母婴血型不合的风险管理需结合动态监测与个体化干预。未来研究可聚焦于基因编辑技术对罕见血型的矫正潜力,以及血型抗原在疾病易感性中的深层机制。科学普及方面,需通过多平台传播血型遗传知识,消除公众误解,推动基于证据的医学决策。