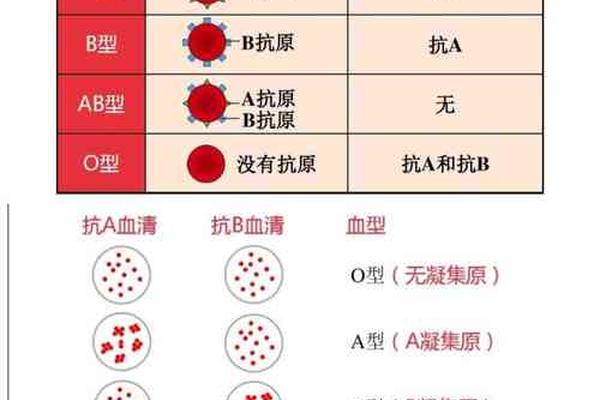

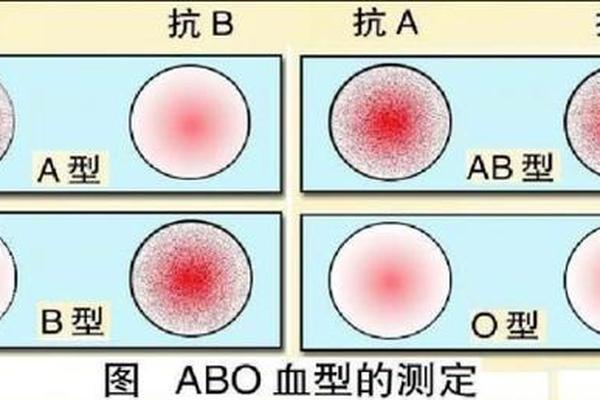

血型是人类血液的遗传标记系统,其分类基于红细胞表面抗原的差异。最常见的ABO血型系统将人群分为A型、B型、AB型和O型四种类型。A型血的特点是红细胞表面携带A抗原,血清中含有抗B抗体。这种抗原-抗体的特异性决定了输血安全原则:A型血可接受A型或O型血,但不可输入B型或AB型血。

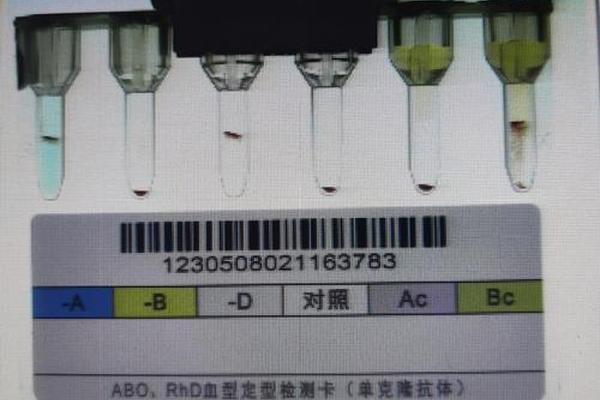

值得注意的是,ABO血型系统并非唯一的分类标准。Rh血型系统根据红细胞是否携带D抗原进一步划分,其中Rh阴性(俗称“熊猫血”)因缺乏D抗原而具有临床特殊性。A型Rh阴性(A–)血型即属于ABO系统中的A型与Rh系统中的阴性组合,其人群占比在中国汉族中不足0.3%。这种双重分类逻辑表明,血型不仅是生物学标签,更是医学干预的重要依据。

二、A型血的健康特征与疾病风险

研究表明,A型血人群存在独特的健康特征。一方面,其血液黏稠度和血小板黏附率较高,导致心脑血管疾病风险显著增加。例如,中国阜外医院的研究显示,A型血患者冠心病检出率高达57.1%,与总胆固醇水平密切相关。A型血人群的胃癌和结直肠癌发病率也较其他血型高,可能与A抗原与肿瘤表面抗原的相似性削弱免疫识别功能有关。

A型血并非全然劣势。日本学者古川竹二曾提出A型血人群具有“创造力与责任感”的性格特征,尽管后续研究证实血型与人格并无科学关联,但其理论反映了社会对血型特质的文化想象。从医学角度看,A型血人群需特别关注饮食中的植物甾醇摄入(如蘑菇、花生),以降低胆固醇水平,并通过定期筛查实现癌症早诊早治。

三、熊猫血的定义与临床特殊性

“熊猫血”即Rh阴性血型,因稀有性得名。A型Rh阴性(A–)作为双重稀有血型,其特殊性体现在两方面:一是输血限制,Rh阴性者仅能接受Rh阴性血液,否则会引发溶血反应;二是母婴风险,Rh阴性孕妇若怀有Rh阳性胎儿,可能因抗体攻击导致新生儿溶血症。

国际上对Rh阴性血的临床管理已形成系统机制。例如,中国多地建立“稀有血型库”并倡导互助献血,而浙江大学团队更通过红细胞表面凝胶网络构建技术,实现“通用熊猫血”的人工转化。这些措施缓解了稀有血型的供给难题,但冰冻红细胞解冻耗时较长的问题仍需突破。

四、A型血与熊猫血的关联与差异

尽管A型血与A–型血均以字母“A”标识,但二者分属不同分类维度。A型血属于ABO系统,关注A抗原的存在;而A–型血的“–”符号代表Rh系统中D抗原的缺失。这种差异导致两者在医学干预中的策略截然不同:A型血的健康管理侧重于慢性病预防,而A–型血的核心问题在于输血安全与妊娠风险。

从遗传学角度,ABO血型由第9号染色体上的等位基因决定,而Rh血型受第1号染色体调控,两者独立遗传。父母均为A型血的家庭可能生育Rh阴性子女,反之亦然。这种遗传独立性进一步说明,血型系统的复杂性远超传统认知。

五、未来研究方向与社会意义

当前血型研究呈现两大趋势:一是血型转换技术的突破,如东南大学团队通过酶催化将A型血转化为通用O型血,为缓解血荒提供新思路;二是血型与疾病的关联机制探索,例如ABO基因位点与炎症因子、代谢通路的作用关系。对于A–型血人群,建立动态追踪的献血者网络和完善的应急响应体系仍是公共卫生重点。

从社会学视角,血型文化的影响不容忽视。尽管血型人格理论被证伪,但其在日本职场和婚恋中的隐性歧视现象提示,科学普及需与人文关怀结合。建议通过基因检测普及和血型知识教育,消除对特定血型的偏见,同时强化稀有血型群体的社会支持。

总结

A型血与A–型血的差异本质在于分类维度的不同,前者反映ABO抗原特征,后者凸显Rh系统的稀有性。医学上,A型血需防范心脑血管疾病和癌症风险,而A–型血的核心挑战在于输血安全与母婴健康管理。随着血型转换技术和基因研究的进步,未来或能实现个性化血液供应与精准疾病预防。对于公众而言,理解血型的科学本质,既有助于健康管理,也能促进对生命多样性的尊重与包容。